Sommaire

ToggleC’était Manufrance, un siècle d’innovation : 1885-1985

Qui ne se souvient pas de Manufrance ? Fondée durant la seconde moitié du 19e siècle, cette entreprise appartient à notre patrimoine industriel au même titre que Michelin, Saint-Gobain, Le Creusot ou encore Schneider. Armes, cycles, articles de pêche, radios, aspirateurs, meubles, mobilier pliant de camping ou encore machines à coudre y étaient produits, sans oublier la publication du célèbre magazine mensuel Le Chasseur français

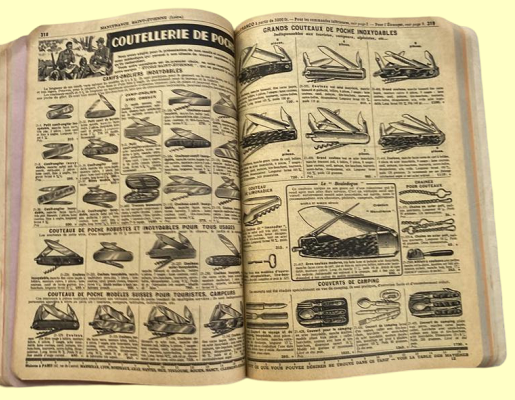

catalogue 1953

Manufrance. Quelques éléments d’une histoire mouvementée

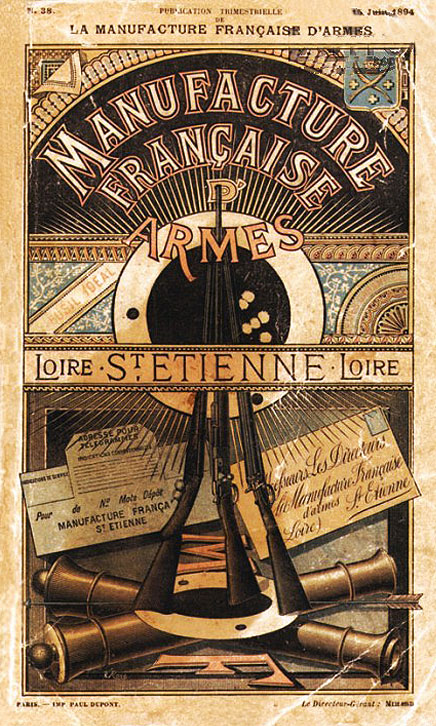

La société Manufrance1, fondée à partir d’un simple atelier de fabrication d’armes de Saint-Étienne en 1885 par Étienne Mimard et Pierre Blachon, a connu un rapide développement industriel et commercial, grâce à une diversification de sa production et à la mise en place d’un réseau commercial étendu de magasins et de vente par correspondance.

catalogue 1894

En 1944, Étienne Mimard, alors sans héritier et principal actionnaire, décide de léguer 50% des actions à la municipalité de Saint-Étienne et aux Hospices Civils de cette même ville2 Malgré la diminution progressive de sa place d’actionnaire, suite aux augmentations successives de capital, la municipalité a conservé une place suffisamment importante pour influer sur les décisions prises par la direction de l’entreprise. Au début des années 1960, le catalogue était tiré à 720.000 exemplaires, le fichier clients alignait plus d’un million de noms et adresses, cent magasins affichaient la marque aux quatre coins du pays, la revue Le Chasseur français tirait à plus de 600.000 exemplaires3

catalogue 1956

En 1968 et 1969, l’entreprise connaît deux importants conflits qui ont notamment pour exigence la modernisation de l’appareil productif. Les années 1970 sont marquées par des erreurs de gestion avec, par exemple, la construction d’un entrepôt commercial qui se révèle peu fonctionnel à l’utilisation, la mise en place manquée de l’informatisation de la gestion commerciale ou l’absence d’investissement de renouvellement des machines-outils. À partir de 1974, la crise économique entraîne une aggravation des déficits de l’entreprise, les premières mesures de restructuration et de suppressions d’emplois n’améliorant pas la situation financière. En 1977, Auguste Blanc, désigné Président Directeur Général par le maire de Saint-Étienne Michel Durafour4, présente un plan de suppression d’un millier d’emplois concernant principalement le secteur productif. L’élection de Joseph Sanguedolce5 comme maire de Saint-Étienne à la tête d’une coalition d’Union de la Gauche en mars 1977 assure aux salariés le soutien de la municipalité. Manufrance connaît, à partir de mai 1977, de nombreuses mobilisations pour dénoncer les suppressions d’emplois et le dépeçage de l’entreprise.

Catalogue 1977

La situation de l’entreprise n’évoluant pas, elle fait l’objet d’un règlement judiciaire et d’une mise sous tutelle en février 1979. Une importante manifestation se déroule alors à Saint-Étienne le 20 février 1979 à laquelle Raymond Barre répond par une phrase restée célèbre : “Manufrance, c’est fini”. La Société Nouvelle Manufrance est alors créée, prenant en location-gérance l’ensemble des biens et activités de la Société Anonyme Manufrance. Malgré la mobilisation du 18 octobre 1980 qui regroupe jusqu’à cent mille manifestants selon la CGT, la Société Nouvelle est mise en liquidation judiciaire le mois suivant. De quatre mille salariés en 1974, la société n’en comprend alors plus que deux mille en 1980. Une longue occupation de l’entreprise de deux cent vingt-cinq jours débute en décembre 1980 pour ne s’achever qu’en juin 1981.

Le 24 décembre 1980, la création d’une Coopérative Ouvrière6 est annoncée par une vingtaine de cadres et de techniciens avec le soutien de six cent salariés. La Société de Coopérative Ouvrière de Production et Distribution (SCOPD) doit alors négocier la reprise du contrat de location-gérance avec la Société Anonyme Manufrance, représentée par Bernard Tapie. Ces négociations n’aboutissent qu’en septembre 1981. A sa constitution, la Coopérative comptait 515 membres. Ils apportaient dans la corbeille leurs indemnités de licenciement, plus la prime que leur devait l’ASSEDIC en tant que chômeurs créant leur entreprise. Par une souscription populaire lancée à travers toute la France, 4.000 actionnaires supplémentaires souscrivent au capital. Au total, 20 millions de francs sont réunis. A cela, devaient s’ajouter des aides publiques sous forme de prêts bonifiés7. Les premières difficultés, notamment de trésorerie, apparaissent rapidement, d’autant plus que le contrat de location-gérance conclu par la SCOP ne comprend ni le réseau commercial, ni Le Chasseur français, tous deux vendus séparément. Après quatre années de luttes syndicales et de difficultés sur le plan financier8, une nouvelle usine dotée d’un équipement productif moderne sur le site de Duché est achevée. Mais la situation ne s’améliore pas et la SCOP dépose finalement bilan le 4 avril 1985. Deux semaines plus tard, le juge prononce la liquidation des biens ainsi que le licenciement des quatre cent salariés restants.

Débute alors une nouvelle occupation de l’entreprise qui dure vingt mois jusqu’en décembre 1986. Une action en justice est lancée contre les dirigeants de la Coopérative. Le 9 juillet 1992, le Tribunal de Grande Instance de Saint-Étienne rend son jugement. Bilan : 36 ans et deux mois d’emprisonnement – dont 22 ans et un mois avec sursis – sont distribués à 15 syndicalistes et deux experts comptables. 100.000 francs d’amendes pour ces derniers et, pour les syndicalistes, 36.406.000 francs à payer à un syndic de liquidation pour préjudice matériel et moral. […] Sur les 17 condamnés, les uns le sont pour abus de biens sociaux et recel, d’autres, les dirigeants syndicaux les plus responsables, pour complicité de vol et recel, d’autres enfin, les deux experts comptables, pour n’avoir pas dénoncé les faits que le Tribunal a jugés délictueux9. Les dix-sept condamnés font appel. Le 31 mars 1993, date d’ouverture du procès en appel, la CGT appelle à une manifestation nationale à Lyon, regroupant au total plus de soixante mille manifestants, en soutien aux militants condamnés. L’arrêt rendu le 2 juin de cette même année par la Cour d’appel de Lyon opte pour la relaxe de l’ensemble des dirigeants et syndicalistes de la SCOPD Manufrance, marquant ainsi la fin de l’affaire Manufrance.

Une page d’histoire se tourne, même si la marque ne disparait pas. La société Manufrance existe toujours, après avoir été reprise par un industriel de la Loire. Le Chasseur français pour sa part est désormais propriété d’une holding italienne.

Notes

- Originellement désignée sous le nom de Manufacture Française d’Armes et de Tir, la société devient après son achat en 1885, la Manufacture Française d’Armes de Saint-Étienne. En 1892, une nouvelle appellation est retenue : Manufacture Française d’Armes et de Cycles de Saint-Étienne. Elle adopte finalement le statut juridique de société anonyme sous le nom Manufrance.

- A l’origine, le personnel de l’entreprise devait bénéficier de ce legs. Cependant, il a été solennellement déshérité après la grève de cent jours qu’a connu l’entreprise en 1937. La municipalité n’avait toutefois pas été neutre lors de cet important conflit, puisqu’une subvention d’un million de francs en soutien des grévistes avait été adoptée par le conseil municipal.

- Philippe Munck, Manufrance, nous accusons, Montreuil, VO éditions, Hors-série numéro 2, février 1993, 47p., p. 16.

- Maire de Saint-Étienne de décembre 1964 à mars 1977, Député de la Loire de 1967 à 1981, Sénateur de la Loire de 1965 à 1967, puis de 1983 à 1988, Michel Durafour a été Ministre du Travail de 1974 à 1976 puis ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l’Économie, des Finances et du Budget de 1976 à 1977.

- Ancien mineur, ancien secrétaire général de l’Union Départementale CGT et militant du PCF.

- Pour un rappel historique sur les associations ouvrières de production, voir Jacques Le Goff, Du silence à la parole. Une histoire du droit du travail des années 1830 à nos jours, Rennes, PUR, coll. « L’univers des formes », 2006, pp. 131-133.

- Philippe Munck, Manufrance, nous accusons, Montreuil, VO éditions, Hors-série numéro 2, février 1993, 47p., p. 21.

- Dûs en partie à l’accumulation des retards dans le versement des sommes dues par les ASSEDIC, du délai de conclusion du premier protocole financier avec l’État (19 mars 1982), puis du second (4 août 1983) et des délais administratifs de versement des aides.

- Extraits du projet de texte concernant l’affaire « Manufrance », suite au jugement prononcé par le TGI de Saint-Étienne le 9 juillet 1992. Disponible dans la Pochette rose, Boîte d’archivage numéro 1, Affaire « Manufrance », Fonds « Philippe Munck », IHS-CGT, Montreuil.

Sources :

– Jacques Le Goff, Du silence à la parole. Une histoire du droit du travail des années 1830 à nos jours, Rennes, PUR, coll. « L’univers des formes », 2006, pp. 131-133.

– Philippe Munck, Manufrance, nous accusons, Montreuil, VO éditions, Hors-série numéro 2, février 1993, 47p., p. 21.