HISTOIRE

Un bref aperçu de l’histoire industrielle des vallées de la Drôme et de la Gervanne

La Drôme est d’abord un territoire rural, qui a su développer une inventivité mécanique pour les besoins de l’agriculture. Sur son territoire on rencontre de l’eau en abondance, avec tout un réseau de petites rivières. Pour en utiliser la force motrice, de nombreux canaux sont construits, avec des des roues à aube pour faire fonctionner les moulins à grain. Cet environnement permet d’accueillir progressivement une activité industrielle : petites filatures de soie, scieries, taillanderies (fabrique d’outils) et même papeteries. Sur place, la main d’œuvre a déjà des connaissances en mécanique et peut rapidement s’adapter pour assurer le fonctionnement des machines.

Proche de la vallée du Rhône et ville de contact entre la plaine et la montagne, Crest fut une ville marchande et artisanale dès le Moyen-Âge, avec le passage continu des marchandises du Dauphiné, de la Savoie et de l’Allemagne. On y pratiquait alors une petite industrie d’étoffes de laine. Cardeurs, tisserands et tailleurs sont cités dans la Révision des Feux de 1474. mais, une fois la route orientale du pied des Monts du Matin détrônée par celle de la Vallée du Rhône, la circulation routière ne sera désormais plus entretenue que par les activités industrielles.

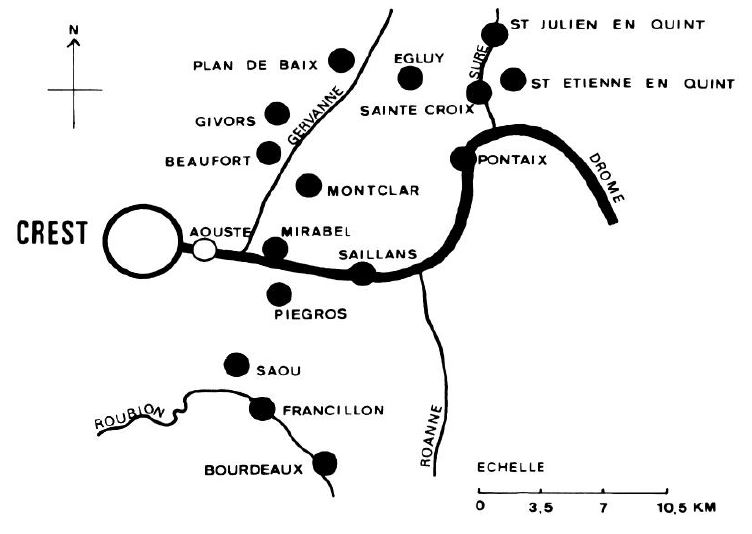

Crest devient au 18ème siècle un foyer textile florissant qui anime en même temps les campagnes environnantes. La cité possède alors 5 filatures et une trentaine de moulins qui s’installent à proximité des rivières pour en utiliser l’énergie hydraulique : la Drôme, la Gervanne, la Sure et le Roubion.

Aire d’extension de l’industrie drapière à domicile dépendante de Crest en 1787.

Source : Crest : quelques aspects actuels d’une petite cité aux vieilles traditions marchandes et industrielles, Revue de géographie alpine. 1978, Tome 66 N°4. par Michelle Roussin.

L’essor de la soierie entraine une industrie originale, celle des petites étoffes faites de tissus mélangés de laine ou filoselle. Au milieu du 19ème siècle, le travail de la laine occupe encore environ 50 % des actifs du textile, mais, en 1936, les soieries sont les seuls ateliers textiles notables restants.

En 1975, les activités dominantes sont le textile, l’habillement, le papier, le carton, et les industries agricoles et alimentaires. Certaines fabriques anciennes, comme la Tannerie, l’usine de vêtements et d’ornements d’Eglise E. Argod, ont disparu dans les années 1960. Les cartonnages Socar qui ont repris en 1974 la vieille société Ondulrex, comptent parmi les plus modernes d’Europe (aujourd’hui Smurfit Kappa Group). La métallurgie de transformation occupe 260 ouvriers dans la Société Crouzet et la Société des moteurs Salmson. Les Moulinages de la Gervanne sont absorbés à leur tour par les Moulinages Emile Rey. Ils constituent alors en France le quatrième groupe pour le moulinage et la texturation des fils artificiels et synthétiques (Michelle Roussin, Revue de géographie alpine, 1978)

L’histoire du bâtiment et la création du Musée Agricole, Industriel et Artisanal des Berthalais

L’origine des Moulinages Rey se situe à Beaufort-sur-Gervanne où, en 1852, Simon Rey, propriétaire de l’usine du Moulin-du-Roi, fonde la Maison Rey. Sous sa direction puis celle de son fils Emile, l’entreprise se développe, notamment par l’acquisition ou la location de nouvelles usines : le Dérot à Montclar-sur- Gervanne, les Berthalais à Mirabel-et-Blacons, la Sye à Aouste, etc… (56 J – Fonds des moulinages Émile Rey à Crest)

L’usine des Berthalais comprenait 3 bâtiments : la Basse, la Haute et l’Encollage. Le moulinage des Berthalais a fermé en 1986. C’est dans le bâtiment dit « la Basse » qu’est implanté le musée des Berthalais, mémoire de la vie d’antan, dans une usine de la Vallée de la Gervanne du 19ème siècle.

L’usine des Berthalais en 1910 – Fonds des Moulinages Emile Rey à Crest, ADD 1991

Ouvert en 1993, le musée est né grâce à des passionnés comme Jean-Louis Granjon, propriétaire des lieux, qui depuis bien longtemps déjà avait commencé à conserver de vieux objets : « Dans la cave de la maison de ma mère à Crest, je suis arrivé à faire fonctionner une machine à imprimer, une retordeuse et tout jeune, j’amassais déjà de belles pièces » confie-t-il dans une interview du Dauphiné Libéré en date du 20/07/2017. Il rêve de remettre en eau le canal et ainsi faire rebattre le cœur de cet ancien ensemble industriel

De nombreux visiteurs viennent chaque année découvrir la centaine de machines et les quelques 6000 outils et objets, du plus petit (quelques grammes) au plus lourd (plusieurs tonnes), mis en valeur sur un espace de découverte de 700 m2, ayant trait à l’agriculture, l’artisanat et l’industrie.

Ce Musée suscite un réel intérêt pour la diversification des objets présentés. Il illustre aussi parfaitement la passion qui anime les membres de l’association qui sont constamment à la recherche de nouvelles pièces ayant un intérêt particulier pour la collection, et capables d’entretenir et de faire fonctionner toutes ces machines.

Il se veut le gardien de la ruralité, de l’artisanat local et du patrimoine industriel et il désire continuer dans cette voie sous l’impulsion de son créateur.

Battage du blé aux Barthalais, Coll. Robert Serre 1943 (don de Patrick Houfek, musée de la résistance)

HISTORIQUE DU MUSEE

La première mention du site date de 1594 avec un droit d’eau concédé et l’existence de foulons à drap existant déjà en 1637.

En 1792, moulins à blé et pressoir à huile

En 1841 les foulons sont revendus pour établir une fabrique de soie

L’origine des Moulinages Rey se situe à Beaufort-sur-Gervanne où, en 1852, Etienne Simon Rey, (le grand-père d’Emile Rey ) propriétaire de l’usine du Moulin-du-Roi, fonde la Maison Rey. Sous sa direction puis celle de son fils Emile, l’entreprise se développe, notamment par l’acquisition ou la location de nouvelles usines : le Dérot à Montclar-sur-Gervanne, les Berthalais à Mirabel-et-Blacons, la Sye à Aouste, etc..

En 1882 Rey achète la fabrique basse construite en 1811 en place d’une scierie acquise en 1899) (fin de la scierie)

En 1906, l’usine des Berthalais comptait 88 ouvriers (logés, jardin, lavoir, école)

L’importance d’un moulinage se compte en nombre de fuseaux

En 1910 avant son décès Auguste Emile Rey lègue à son fils Joseph les 3 usines sur les 27 usines qu’il possédait en Drôme et Ardèche dont 13 usines dans la Drôme.

Il faut savoir que le site comprenait 3 moulinages (la haute, la basse et l’encollage = teinture aussi ancien fouloir)). Elles sont alimentées par un même canal de 1km, avec 3 turbines et 10 m de chute.

»L’âge d’or du moulinage » dura jusqu’à la crise économique de 1929.

L’apparition vers les années 1956-1957 du fil mousse Nylon puis du Rilsan, qu’il est nécessaire de mouliner, redonne un second souffle à une profession en difficulté. Les Moulinages Rey se spécialisent dans la texturation du Rilsan et modernisent leurs installations.

En 1975, les Moulinages Emile Rey comptaient plus de 400 ouvriers, ils étaient le quatrième groupe français spécialisé dans le moulinage et la texturation des fils artificiels et synthétiques, en particulier la texturation du Rilsan.

1986 fermeture de l’usine

1988 J L Granjon rachète l’ usine basse et la transforme en Musée