Sommaire

ToggleLe joug

Si on ignore le sens de contrainte, le joug est une pièce de bois permettant d’atteler des animaux de trait en exploitant au mieux leur force de traction.

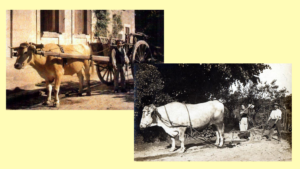

Le joug s’emploie généralement avec des bovins, parfois des chevaux, et se place sur la tête ou sur le garrot. Il est le plus souvent double afin d’atteler ensemble une paire de bœufs pour labourer ou tirer un chariot.

Traditionnellement en France, nous utilisons le joug de nuque, pièce de bois travaillée reliant les deux bœufs par la tête et lié aux cornes par de longues lanières de cuir. Ailleurs dans le monde la quasi totalité des bœufs sont attelés au joug de garrot, encore aujourd’hui.

Beaucoup d’outils agricoles sont faits pour être attelés à l’aide d’un joug.

À priori, les premières traces de ce type d’attelage seraient attestées en Mésopotamie et en Égypte entre 3500 et 3000 av. J.C. et également au Proche-Orient.

En France, le joug devient courant à partir des XIe et XIIe siècles. L’utilisation du joug aux XVIIe et XVIIIe siècles est généralisée sur l’ensemble du territoire français, hormis quelques régions situées au nord de la Loire (Bassin parisien, Normandie, Nord) qui utilisent déjà les chevaux de trait. Les progrès dans les techniques d’élevage permettent l’amélioration des caractéristiques de ces chevaux, contribuant ainsi à leur diffusion, toujours au détriment de la traction bovine.

L’utilisation du joug s’amenuise progressivement suivant les régions et les moyens financiers des exploitants du milieu du XIXe siècle jusqu’aux années 1930 . Son utilisation est réactivée temporairement pendant la Première Guerre mondiale face à la pénurie de chevaux de trait. Il devient un outil marginal entre 1950 et 1960 avec l’arrivée massive des tracteurs dans les campagnes.

Le joug peut être en érable, tilleul, orme, hêtre ou encore frêne. Il existe différents types de jougs en fonction de l’usage qui en est fait. Certains jougs sont composés de deux parties réunies par une cheville, on peut donc séparer les deux bêtes sans avoir à les dételer complètement.

Le joug de tête est aussi appelé joug de corne. Il peut être positionné sur le front (joug de front) ou sur la nuque (joug de nuque), c’est-à-dire devant ou derrière les cornes. Il est exclusivement utilisé avec les animaux à cornes (bœufs, vaches …)

La plupart du temps, il est constitué d’une grande barre de bois transversale, généralement construite dans une unique pièce de bois taillée dans un tronc d’arbre. Deux encoches arrondies permettent le positionnement des animaux : un joug est la plupart du temps adapté spécifiquement pour une bête (adaptation du joug à la morphologie de l’animal). Des sangles de cuir permettent de maintenir le joug en position par rapport aux cornes de l’animal. La partie centrale du joug permet d’attacher l’élément à tracter ( char à roues, charrue, traîneau …)

Les éléments constituant le joug :

-

- amblet (suivant régions) : anneau unissant le joug au timon. Pièce supportant toute la tension lors de la traction ;

-

- atteloire ou clavette : tige ou cheville bloquant le timon dans le joug ;

-

- courbeton : cheville de bois ou de métal qui maintient le joug au timon ou le joug à l’amblet ;

-

- chapeau ou coussinet : pièce rembourrée permettant de ne pas blesser l’animal lors de la traction ;

-

- coiffe ou têtière : berceau dans le joug, partie en contact avec l’animal ;

-

- jointures : lanières de cuir pour fixer le joug aux cornes de l’animal.

Le joug peut, en effet, soit avoir un orifice central recevant le timon, soit présenter un anneau de corde ou bois (l’amblet) attaché au joug lui-même.

Le corps en bois du joug est parfois décoré par taille dans le bois

L’attelage bovin, aujourd’hui essentiellement admis comme un attelage en paire, s’est également autrefois pratiqué « en simple ». Le joug à une tête ou jouguet, connaît aussi plusieurs déclinaisons sensiblement différentes selon qu’il s’est agi d’utiliser un véhicule ou de travailler le sol. Il est utilisé alors avec un attelage de type brancard ou avec des harnais et palonnier. Les jouguets offrent cependant l’avantage de pouvoir atteler en file, par exemple avec un cheval, parfois devant une paire de bœufs au joug double. L’un des intérêts du jouguet est de pouvoir atteler à un même matériel (charrue, herse, chariot, charrette, etc.) des chevaux et des bœufs indifféremment mais surtout de varier à volonté les effectifs et les dispositions.

Le mot joug peut aussi avoir d’autres significations

-

- Dans l’ancienne langue française et ses dialectes, le mot joug est une mesure de terre. Il s’agissait plus précisément de l’aire qu’un homme pouvait labourer avec un attelage de deux bœufs reliés par un joug. On imagine que, selon la qualité de la terre, sa plus ou moins forte déclivité, la force des bœufs, etc., cette surface devait varier d’un endroit à l’autre, mais c’était alors le cas pour toutes les mesures. En général, le joug se rapprochait du journal ou de l’arpent soit entre 35 et 50 ares. Le fait de mesurer une terre labourable en se référant au travail d’un attelage de bêtes était tout à fait commun aux anciennes sociétés rurales aussi bien françaises ( on mesurait une « attelée », une « bouvée », une « jouguée », une « charruée » etc.) qu’étrangères

-

- Le « joug » a pu avoir aussi le sens de « crête, sommet d’une montagne » et on trouve bien, notamment dans les Alpes, des sommets portant ce nom souvent corrompu en « joue » comme La Joue du Loup à Dévoluy ( Hautes-Alpes ) et d’autres notamment ceux situés en montagne ( H.-Alpes, Isère) peuvent être aussi de ceux-là, comme le Joug de l’Aigle dans le massif de la Sainte-Baume ( Var ).

Le Joug de l’Aigle

La Joue du Loup

Attelage de labour hétéroclite :bœufs, cheval et mulet

Sources :

http://attelagesbovinsdaujourdhui.unblog.fr/

http://attelagesbovinsdaujourdhui.unblog.fr