Sommaire

ToggleSortie du 10 juin 2016 : Le Moulin de Mandy et les Grottes de La Jaubernie

8h 00, rassemblement au parking du Champ de Mars à Crest. 8h15 départ de notre petit groupe de 16 – Jean Louis et Christine, Gilbert, René et Claude, Jean-Marc et Maryvonne, Claude et Marie Claude, Jean Paul et Christine, Maryline, René, Gérard, Jean-Jouis et Jean – pour une journée de découvertes et d’émerveillements. Aujourd’hui le but de la sortie était une incursion en Ardèche : le matin, visite des Grottes troglodytes de la Jaubernie à Coux et après un pique nique au Moulin de Mandy à Pranles, visite du moulin.

Les Grottes de la Jaubernie

Après avoir remonté la vallée de l’Ouvèze et par une route étroite, un peu avant le village de Coux, premier arrêt d’où nous découvrons une vue magnifique sur Privas. Nous ne sommes pas perdu puisque l’on peut apercevoir les Trois Becs !

Nous poursuivons par un chemin de pierres en direction de la falaise où se situent les quatre grottes. Parfois longeant un précipice, ou pénétrant dans un sous-bois bienvenu nous accédons aux grottes, au pied de la falaise.

Sur le chemin des grottes

La partie inférieure de cette falaise est constituée essentiellement de conglomérats, et la partie supérieure est formée de dalles de calcaire gréseux plus fin qui a été exploité pour la fabrication de meules.

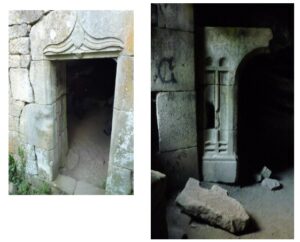

Sur la face ouest de l’affleurement plusieurs cavités existent. Ces grottes naturelles ont été par la suite aménagées en habitations fortifiées semi-troglodytiques.

Les grottes troglodytes de la Jaubernie furent depuis la Préhistoire un véritable refuge pour les habitants.

Ces habitations troglodytes étaient occupées comme abris temporaires aux XVIe et XVIIe siècles et ont servi de retraite pendant les guerres de religion. Tout un symbole pour cette contrée qui fut ravagées par ces luttes entre catholiques et protestants . Au niveau architectural, on observe quelques fenêtres datant de la Renaissance, ce qui laisse supposer que les grottes servaient de logements bien avant ces conflits.

Le grès utilisé pour ces constructions n’est pas extrait sur le site, il provient d’affleurement plus au Nord du site. En effet, plus fin, ce grès était considéré comme un matériau de construction plus noble.

En quittant ces grottes nous atteignons le sommet de la dalle où nous faisons une pause bien méritée en contemplant le paysage qui s’offre à nous.

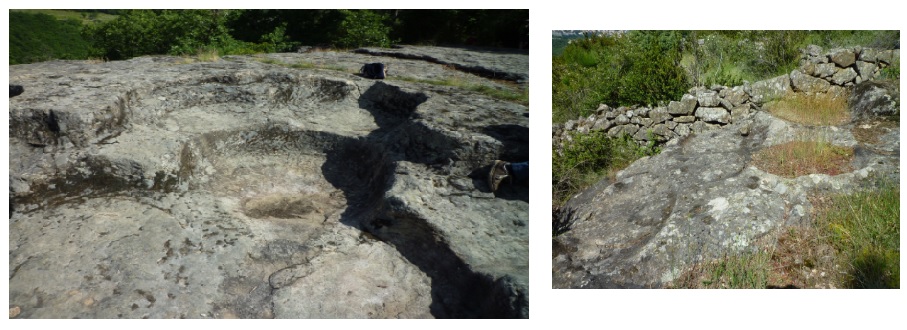

Le sommet de la dalle au dessus des grottes était également un site d’extraction de meules, la plupart monolithes dont de nombreuses traces sont visibles (plus de 220 empreintes ont été repérées).

Ensuite, on redescend à petits pas avec mille précautions par la dalle rocheuse impressionnante.

Nous reprenons les voitures et direction le Moulin de Mandy à Pranles.

Le moulin est situé dans un écrin de verdure au fond d’un vallon isolé.

Si le chemin d’accès qui mène au moulin est quelque peu étroit et difficile, le paysage s’élargit lorsqu’on découvre le moulin dans son écrin de verdure. C’est un peu le bout du monde où l’on entend seulement le chant des oiseaux et le murmure du Boyon qui coule au pied de la bâtisse. Les prés qui se trouvent à proximité invitent à la flânerie tandis que les chemins qui s’enfoncent dans les bois appellent à la randonnée. Le site est propice aux pique-niques en famille, à flâner sur les sentiers autour du moulin, ou tout simplement faire la sieste au bord de l’eau bercé par le « chant » des grenouilles.

Mais avant de visiter le moulin, nous allons d’abord refaire nos forces et nous nous installons dans le coin emménagé pour le pique-nique. Chacun déballe chaises et tables, victuailles et autres apéritifs, desserts et pousse-café. Après une généreuse collation, une petite flânerie dans les alentours s’impose.

Un abri bien tranquille

En pleine action..…

Le Moulin de Mandy

Avec l’arrivée de notre guide s’annonce le début de la visite.

Nous allons découvrir les béalières, l’aqueduc, l’écluse, la grande roue et ses engrenages qui fonctionneront sous nos yeux et nous dévoileront tous leurs secrets.

Notre guide

Capter et optimiser l’énergie hydraulique étaient la fonction du moulin. Il est le témoin d’une vie agricole autrefois intense, et de l’ingéniosité des hommes dans l’utilisation de la ressource en eau.

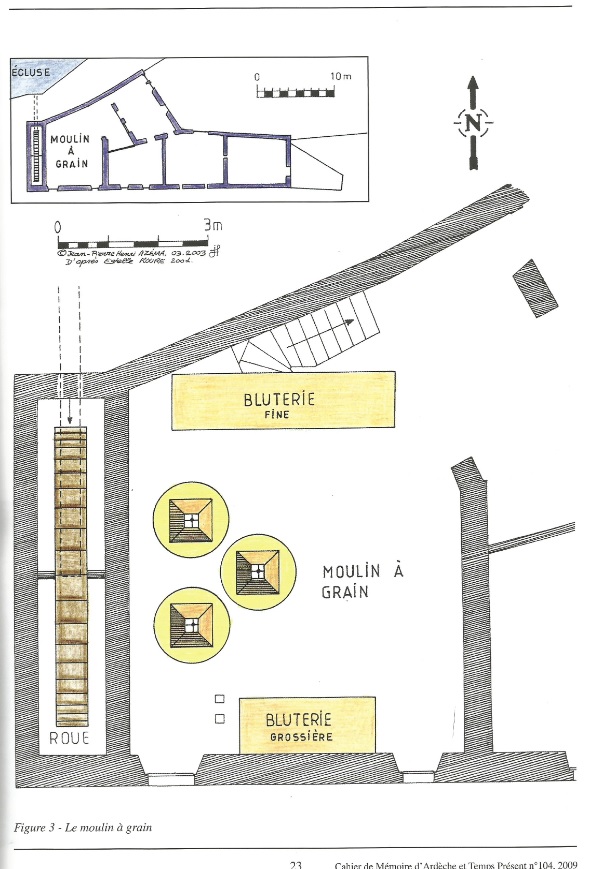

Le moulin de Mandy, installé sur les berges du Boyon, est équipé d’une roue verticale à augets de 6,50 m, de trois paires de meules fabricant de la farine, ainsi que les mécanismes de production d’huile de colza et d’huile de noix.

Le caractère exceptionnel de ce moulin repose sur trois points : son ancienneté (estimes de 1464), son réseau hydraulique remarquable (3 ruisseaux, 3 levées, 1 aqueduc, 1 km de béalières) et ses trois tournants.

Son réseau hydraulique qui alimente la réserve d’eau (200 m3) au moyen du captage de trois ruisseaux (le Boyon, le Bernegris et le Charbonnier) a été reconstitué. Le long des sentiers qui mènent aux ouvrages d’art construits pour ces captages l’on découvrira les béalières, ingénieux système d’acheminement de l’eau, lui aussi entièrement réhabilité.

La réserve d’eau de 200m3

Sur le sentier qui mène à l’aqueduc du Boyon, on croise l’aire de battage dont les dalles recouvrent une partie de la réserve d’eau et conservent la mémoire du ballet des fléaux sur les gerbes de blé.

L’aire de battage

La levée du Charbonnier

L’aqueduc sur le Boyon

La levée du Boyon

Le Moulin de Mandy date de 1891

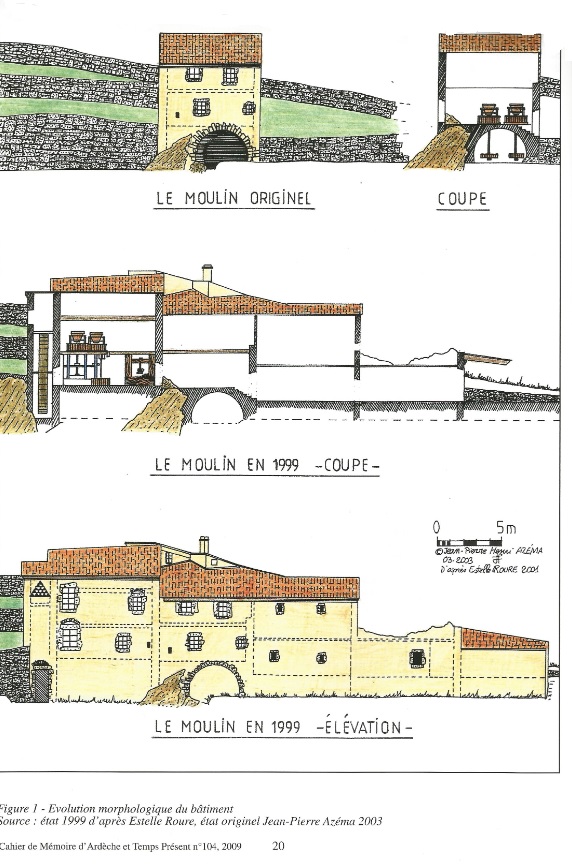

Mais on sait qu’il fût construit sur les vestiges d’un précédent moulin qui existait déjà en 1464, date des premières Estimes cadastres) de la région. Le moulin ancestral était équipé de 2 paires de meules disposant chacune de sa propre roue hydraulique horizontale (roudet).

En 1812, le Moulin de Mandy figure sur le plan cadastral napoléonien de Pranles.

C’est sur les ruines de cette bâtisse qu’en 1891, les parents de Germain et Augusta Mey.

Le frère et la sœur qui reprirent l’exploitation en 1924, ont édifié le bâtiment que l’on pouvait voir encore il n’y a pas si longtemps en son état primitif.

En 1891, le moulin se modernise. Il devient alors un moulin à double confluence, alimenté par le Boyon, le Charbonnier et le Bernegris.

Le meunier va modifier les installations en réalisant d’importants travaux :

– Construction d’une 3ème levée sur le Bernegris et d’une nouvelle béalière prolongée par un aqueduc pour enjamber le Boyon.

– Mise en place de 2 paires de meules en silex de La Ferté-sur-Jouarre et d’une paire de meules en grés.

– Le bâtiment est agrandi de 50 m2. Un ensemble mécanique de nouvelle génération est installé.

– Les 2 roues horizontales sont supprimées. La roue verticale à augets de 6,50 m de diamètre, le beffroi et ses engrenages, poulies, courroies assurent l’entraînement du trieur à céréales, des meules, de l’aplatisseur, du moulatout, des élévateurs, et des 2 grandes bluteries à tamis hexagonal.

Idéalement placé entre trois rivières, les eaux du Bernegris, du Charbonnier et du Boyon, captées par un réseau hydraulique, font tourner sa roue à godets. À proximité immédiate de la seule voie de circulation reliant à l’époque le plateau à la vallée de l’Eyrieux, l’activité du moulin a été intense jusqu’à la guerre de 39.

Jusqu’en 1914, le meunier, aidé de son oncle, employait un commis et on venait moudre de toutes les communes environnantes.

Germain, le fils du meunier, après le décès de son père, fera tourner le moulin jusqu’en 1940 où il doit partir pour l’Allemagne comme prisonnier de guerre.

A son retour, en 1945, une ère nouvelle s’ouvre. Le moulin sera victime de l’industrialisation du pays avec le développement massif des minoteries… et des boulangeries. Il ne fonctionnera plus que pour les besoins familiaux jusqu’en 1965.

Le moulin fut alors abandonné.

Germain s’éteint en 1992. En 1993 Alain Bernard nouveau propriétaire, démarre la rénovation, par les travaux d’urgence sur les toitures, les planchers et le réseau hydraulique.

C’est en 1994 que naît l’Association « Le Meunier de Mandy » qui se donne pour objectif de tirer de l’oubli ce patrimoine dont l’agencement intérieur, certes marqué par l’usure du temps, est demeuré intact. L’Association continue la restauration du bâtiment et du réseau hydraulique proposés aujourd’hui à la visite. Deux chantiers internationaux ont permis la réhabilitation de l’aqueduc, la béalière du Bernegris et la levée du Boyon.

De nombreux bénévoles ont offert leur temps, leur savoir-faire, leur expérience en mécanique, maçonnerie, taille de pierre, ébénisterie, menuiserie, électricité, plomberie, entretien extérieur et intérieur. Ils continuent à s’investir pour améliorer chaque jour ce site merveilleux.

Huit années ont été nécessaires pour remettre en état de marche les mécanismes intérieurs du moulin et l’ensemble du réseau hydraulique et l’ouvrir au public. La première ouverture pour la saison estivale fut le 1er juillet 2002.

Le moulin comprend 3 paires de meules dont 2 fabriquées à La Ferté-sous-Jouarre : une pour la farine de seigle, l’autre pour le froment. La troisième meule locale était utilisée pour la farine d’orge pour les animaux. Le système d’engrenage est en liaison directe avec la grande roue à augets de 6,50 m de diamètre.

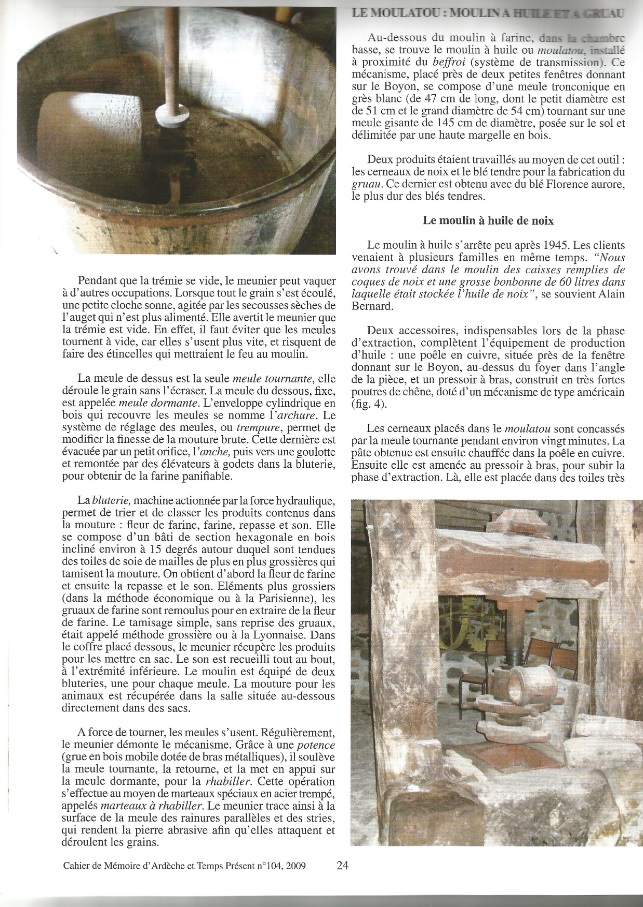

On trouve aussi le nécessaire pour faire l’huile de colza et l’huile de noix, l’aplatisseur, le « moulatout », le poêlon pour la chauffe et la presse à huile, le « moulatout » servant aussi à la fabrication du gruau (« blé pelé »).

Au-dessus, à l’étage, on trouve 2 bluteries, les élévateurs à godets et un trieur. La réserve d’eau située au-dessus du moulin est alimentée par un important réseau de béalières qui captent (pour l’une au moyen d’un aqueduc) les eaux des trois rivières.

Le clou de la visite est la machinerie. Après les explications et commentaires, notre guide mis en route le mécanisme. Il ouvre une vanne, après le chuintement de l’eau, progressivement les engrenages se mettent en branle, le bruit envahit la salle, grincement des énormes pièces mécaniques, cliquetis, trépidations et autres soubresauts du blutoir nous offrent un spectacle saisissant.

La machinerie

Le pressoir à huile de noix

Dans les locaux annexes du moulin plusieurs salles ont été réhabilitées où de nombreuses animations sont également programmées tout au long de la saison.

La fabrication de pain, le mercredi, dans un four du 17° siècle, chauffé au bois. Des animations sur le thème de la châtaigne (les crêpes, le pain et les bogues). Le sentier des béalières, devenu musée sans les murs, est en accès libre et jalonné par les œuvres de Guy Chambon, artiste peintre ardéchois et de ses élèves. Conférences, contes, bals folk, sessions pédagogiques à l’intention des scolaires… viennent compléter ce programme d’activités, le « Mandyraton », spectacle interactif sur le thème « Du blé au pain ». Cette création originale animée par son auteur, Patrice Keller, mêlant musique, mime et théâtre . Le spectacle permet de découvrir le moulin en suivant un scénario d’animation. La saison se clôture par la soirée Bombine (recette ardéchoise à base de pomme de terre).

Le four à pain du 17° siècle

Le Moulin de Mandy a su traverser les siècles malgré les épreuves. C’est un lieu qui compte dans l’animation locale, attaché à la convivialité tout au long de l’année.

Non, le meunier de Mandy ne dort pas. Si le moulin va trop vite, c’est tout simplement pour notre plus grand plaisir…

Voila la fin d’une journée de découverte, de mémoire et de convivialité. Vite l’escapade de 2017 !

Et pour ceux ou celles qui désirent plus de renseignements techniques, je joins ci-dessous un extrait du numéro 104 de juin des « Cahier de Mémoire d’Ardèche et Temps Présent » ainsi que des extraits d’encyclopédies.

La meule

Depuis les siècles les plus reculés à nos jours, l’homme a fabriqué des meules sous forme, autrefois, de lourds cylindres en pierre servant à moudre les grains, écraser les olives ou la pierre à plâtre, soit sous forme de blocs circulaires plus petits pour aiguiser et polir. Les fabricants étaient avant tout des tailleurs de pierre qui, la plupart du temps, recherchaient des carrières à ciel ouvert où le grès, roche sédimentaire formée de grains de quartz réunis par un ciment silencieux ou calcaire, affleurait la surface du sol. Ils traçaient la circonférence de la meule de diamètre variable (0,30 m à 1,50 m) et creusaient une gorge circulaire de profondeur plus ou moins épaisse. Ils enfonçaient dans cette gorge des coins de bois qu’ils mouillaient. Le bois, en augmentant de volume sous l’effet de l’humidité, détachait le fond de la meule de la paroi rocheuse. Il ne restait plus qu’à la soulever à l’aide d’un levier, la rouler et la transporter sur le lieu d’utilisation (moulins à vent, plâtrières…) ou la céder à des rémouleurs. Près de la Jaubernie existe une de ces carrières où l’empreinte des meules, grosses ou plus modestes, en creux dans la couche de grès subsiste encore côte à côte avec la trace d’auges et de bassins, marque indélébile des lourds travaux de nos ancêtres.

Le tailleur de pierre a comme outil principal le ciseau d’acier ou burin. Il possède aussi le pic, la broche, la masse, le maillet, le compas, les coins de sapin ou de fer.

Les meules sont d’abord dessinées grâce au compas puis » détourées » au burin dans le banc de rocher.

Partant toujours du haut pour dessiner latéralement le contour de la meule, les sillons de » détourage » ont laissé dans la roche les griffures franches des coups de burin.

Par la suite, des coins de sapin étaient introduits dans ces sillons de » détourage » : il suffisait alors de les mouiller et en gonflant, ils provoquaient le détachement de la meule de la paroi. Certains utilisaient d’autres techniques : après avoir tracé le cercle délimitant la future meule, des trous étaient percés sur celui-ci tous les 10 centimètres environ. Des coins de fer et des coins de bois étaient alternativement introduits dans ces trous pour détacher la meule. Les coins de fer étaient frappés à coups de masse et les coins de bois étaient mouillés comme pour la technique précédente.

On peut voir les traces laissées par les coins le long du contour de la meule qui a été enlevée.

Il n’était pas facile de descendre les meules car les meulières surplombent des escarpements parfois très raides. On la faisait glisser à plat le long des pentes en la retenant par des cerclages ou en la faisant rouler sur des rondins. Dès que l’on arrivait sur une piste, on la mettait sur un traîneau tiré par un mulet puis, arrivée au chemin, elle était hissée sur un char mené par des bœufs ou des chevaux.

En 1842, une meule valait 25 francs.

La principale production des meulières était celle des meules de moulin (diamètre 0,90 à 1,50 mètres et épaisseur de 30 à 40 centimètres). La partie broyeuse du moulin se compose de 2 éléments reposant l’un sur l’autre, face contre face:

-

- Une meule inférieure ( meule » dormante « )

- Une meule supérieure ( meule » tournante « ).

Les étapes de fabrication d’une meule (Extraits d’une description rédigée vers 1850).

Le façonnier « épluchait » la pierre pour pouvoir l’étudier.

Le fabricant choisissait d’abord les pierres nécessaires à l’établissement de la meule ; il s’agissait de classifier les différents morceaux suivant leur qualité ce qui demandait des connaissances et une pratique très rares. Il importait de considérer la dureté, le grain, la porosité, la couleur des pierres et de tenir compte du système de mouture employé dans les pays d’expédition et de la nature des blés que les régions produisaient.

Le choix fait, on commence la fabrication par le centre appelé boitard, qui est le plus souvent d’une seule pièce et doit avoir une grande solidité, surtout pour la meule courante, car c’est dans ce boitard que l’on fixe l’anille sur laquelle cette meule est suspendue. Autour de ce boitard viennent se ranger et se fixer avec du plâtre ou du ciment les carreaux taillés avec précision.

Quand la meule a ainsi obtenu la grandeur voulue, elle est livrée au forgeron, qui y pose un grand cercle à chaud pour maintenir l’ensemble.

De là elle passe au dresseur, qui à l’aide de règles en dresse (égalise) la surface.

Puis le rayonneur y trace et taille à l’aide d’une “pigette” un nombre de rayons en rapport avec la qualité de la pierre ou le genre de mouture auquel elle est destinée. Le rayonnage avait pour objet de conduire à la périphérie de la meule le grain moulu ( les rayons décortiquaient la pellicule externe du blé et broyaient la partie interne ou amande, qui donne la farine puis la poussaient vers l’extérieur). Les creux laissaient passer entre les meules de l’air qui les refroidissait et permettait ainsi d’obtenir une production supérieure.

Le chargeur procède ensuite au rechargement, qui consiste à remplir la face supérieure, appelée contre-moulage, d’une sorte de maçonnerie composée de pierres meulières et de plâtre et à lui donner ainsi le poids et l’épaisseur nécessaires. Le contre moulage ce fait à la face supérieure de la pierre courante et à la face intérieure de la pierre dormante.

Pour équilibrer la meule courante, on place sur la face externe, quatre récipients de fonte qui pourront contenir du plomb si nécessaire.

Le rechargement opéré, on pose pour le maintenir un second cercle placé à froid ; puis on laisse sécher la meule pendant plusieurs jours pour atteindre l’effet du plâtre qui produit une certaine dilatation. L’établissement d’une meule exige environ un mois de soins et de travail. Au bout de ce temps seulement elle peut être livrée au commerce.”

Et une description de la meule d’après l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert (1762)

(Orthographe respectée)

MEULE, s. f. (Art. méchaniq. & Gramm.) bloc de pierre, d’acier ou de fer taillé en rond, & destiné à deux usages principaux, émoudre ou aiguiser les corps durs, ou les broyer. On broye au moulin les graines avec des meules de pierre; on aiguise les instrumens tranchans chez les Couteliers & les Taillandiers à la meule de pierre. On fait les meules à broyer de pierre dure: celles à aiguiser de pierre qui ne soit ni dure ni tendre. Pour tailler les premieres, on se sert d’un moyen bien simple: on va à la carriere, on coupe en rond la meule de l’épaisseur & du diametre qu’on veut lui donner, en sorte qu’elle soit toute formée, excepté qu’elle tient à la masse de pierre de la carriere par toute sa surface inférieure, qu’il s’agit de détacher, travail qui seroit infini si l’on n’eût trouvé le moyen de l’abréger, en formant tout – au – tour une petite excavation prise entre la meule même & le banc de la carriere, & en enfonçant à coups de masse dans cette excavation des petits coins de bois blanc; quand ces coins sont placés, on jette quelques seaux d’eau: l’eau va imbiber ces coins de bois; ils se renflent, & telle est la violence de leur renflement, que le seul effort suffit pour séparer la meule du banc auquel elle tient, malgré sa pesanteur, & malgré l’étendue & la force de son adhésion au banc. Les meules à aiguiser des Taillandiers & des Fourbisseurs sont les plus grandes qui s’emploient: plus un instrument à émoudre est large & doit être plat, plus la meule doit être grande; car plus elle est grande, plus le petit arc de sa circonférence sur lequel l’instrument est appliqué tandis qu’on l’aiguise, approche de la ligne droite. Il y a des meules à aiguiser de toutes grandeurs: elles sont de grès ni trop tendre ni trop dure; trop tendre, il prendroit trop facilement l’eau dans laquelle la meule trempe en tournant: la meule s’imbiberoit jusqu’à l’arbre sur lequel elle est montée, & la force centrifuge suffiroit pour la séparer en deux, accident où la perte de la meule est le moins à craindre: l’ouvrier peut en être tué. Si elle ne se fend pas, elle s’use fort vîte. Trop dure, & par conséquent d’un grain trop petit & trop serré, elle ne prend pas sur le corps dur & ne l’use point. Il est important que la meule sur laquelle on émout trempe dans l’eau par sa partie inférieure: sans cela le frottement de la piece sur elle échaufferoit la piece au point qu’elle bleuiroit & seroit détrempée.

Annexe Le Moulin de Mandy à Pranles

Extraite du numéro 104 de juin des « Cahier de Mémoire d’Ardèche et Temps Présent ».

C.G.