Sommaire

ToggleL’épicier

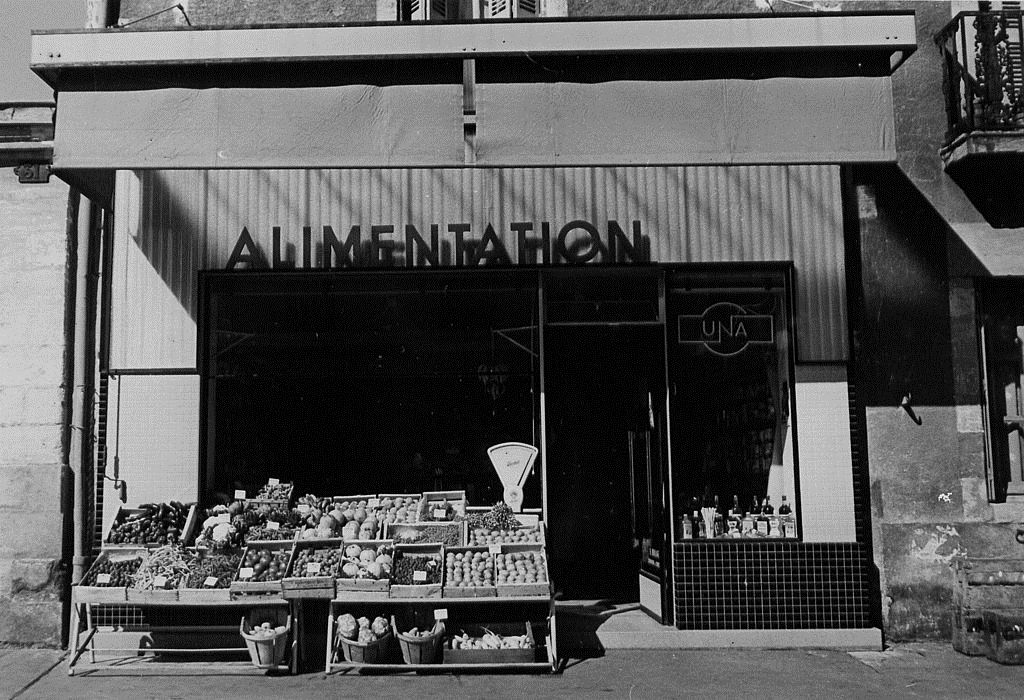

En France, l’épicier des années 1960 arborait une blouse grise, portant un crayon sur l’oreille ou dans la poche.

Le mot épices, au Moyen Age, désignait des produits rares venus d’Orient, tels que le sucre, le poivre, la cannelle, le gingembre, le clou de girofle, etc. ; il désignait aussi les dragées, les confitures, les fruits confits, etc. Ces produits étaient fort recherchés, parce qu’on leur attribuait toutes sortes de vertus médicales en particulier, on les servait à la fin du repas pour réveiller l’appétit ou stimuler la digestion.

La spécialisation des commerces était plus grande que maintenant.

On appelait épiciers ceux qui vendaient ces produits, et, comme ces friandises servaient autant de remèdes que de condiments, les épiciers furent longtemps associés aux apothicaires; apothicaires et épiciers ne formaient qu’une corporation. Les membres de cette communauté ne vendaient qu’en gros; d’où le nom de grocery encore appliqué en Angleterre à ce commerce.

En réalité, l’épicier de ce temps-là, au sens où nous entendons le plus souvent ce mot aujourd’hui, c’était le regrattier. Chez lui, on trouvait en effet « du pain, du sel, des œufs, du fromage, des légumes, du poisson de mer, de la volaille et du gibier; des oignons, des aulx et des échalottes, des fruits, poires, pommes, raisin, dattes, figues; des épices, cumin, poivre, réglisse, cannelle, etc. » . Dans cette énumération ne figure pas le sucre; c’était en effet une denrée trop coûteuse pour le pauvre client du regrattier. En résumé, le regrattier était le détaillant; l’épicier, le marchand de gros.

A la fin du XV° siècle, les apothicaires se détachèrent des épiciers; cette séparation ne fut d’ailleurs officiellement reconnue qu’à partir de 1514. Ils emportaient avec eux le commerce des épices proprement dites. Qu’allaient donc vendre leurs confrères qui, tout en gardant le nom d’épiciers, n’avaient plus guère d’épices à vendre?

Ils se rabattirent sur le commerce des denrées en gros, et ils élargirent sans cesse de produits nouveaux le stock de leurs approvisionnements. En 1610, ils furent autorisés à vendre le fer ouvré et non ouvré, puis le charbon de terre; un siècle après, on leur reconnaissait le droit de vendre le ratafia, l’eau de senteur, les fruits à l’eau-de-vie, le café, le thé. En 1740, ils adjoignent à leurs autres commerces celui des légumes secs, puis c’est le tour des jambons et des viandes salées.

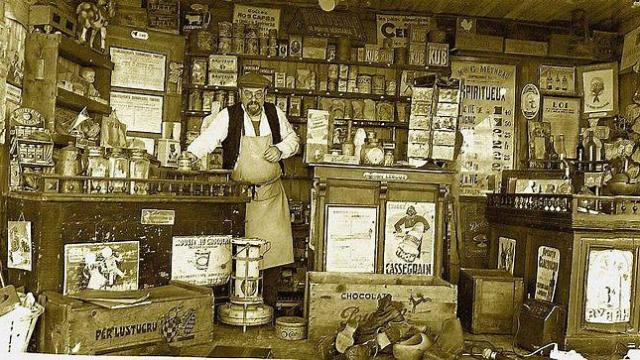

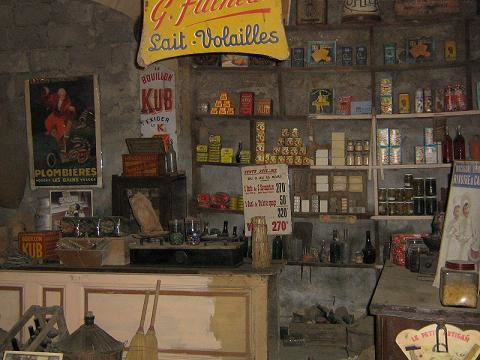

Photo de 1904 représentant une reconstruction actuelle de l’épicerie du XIVe siècle. (Reproduction établie par M.A. Seigneurie aux expositions de Paris en 1891 et Tours 1904)

Mais il leur fallait prendre beaucoup de précautions pour ne pas provoquer la jalousie des corporations qui vendaient les produits similaires aux leurs; sinon, gare aux procès Ils se rappelaient qu’ils étaient négociants en gros et pour ne point effaroucher les limonadiers, ils ne vendirent le ratafia qu’en bouteilles; pour ne point provoquer l’indignation des charcutiers, ils ne vendirent le jambon et les viandes salées qu’en de grosses quantités, et ils firent de même pour leurs autres produits jusqu’à la Révolution qui leur rendit la liberté de vendre soit en gros, soit en détail. Ils avaient su d’ailleurs conserver leur place dans l’aristocratie du commerce parisien, car, jusqu’en 1784, ils firent partie des Six-Corps ; dans les cérémonies ils occupaient le second rang, immédiatement après messieurs les drapiers.

On voit donc que les épiciers étaient gens de ressources. Parmi ces épiciers, il y eut quelques hommes avisés qui comprirent les changements survenus dans le goût de la clientèle et qui surent leur donner satisfaction. Alors se formèrent, dans la seconde moitié du xix siècle, les vastes épiceries, qui sont comme un musée de l’alimentation moderne. A l’épicerie du xvin’ siècle, avec ses produits rangés sur des planches au-dessus du comptoir, à la boutique étroite et obscure de l’épicier du règne de Louis-Philippe, où voisinent les matières les plus diverses dans un désordre souvent nauséabond, ont succédé de vastes galeries, éclairées le soir à la lumière électrique, où un peuple de jeunes gens, vêtus de longues blouses blanches, trouve sans peine, à cause de l’ordre parfait qui règne dans les établissements, les produits les plus disparates réclamés par la foule des clients.

Parmi ces épiciers, il se trouva aussi des gens de cœur, témoin ce grand épicier parisien qui, pendant le siège de Paris, continua à vendre les produits de ses magasins au même prix qu’avant l’investissement de la capitale, sans chercher a réaliser les énormes bénéfices qu’il aurait pu faire sur ses marchandises, que les consommateurs se disputaient et: qu’il eut pu vendre aux prix les plus élevés.

L’ épicerie évolue…

Les épiceries sont devenues de petits commerces de détails de produits alimentaires en complément des épices, mais distribue également une diversité de produits sans rapport avec l’alimentation. Puis, l’épicerie s’est transformée et l’offre alimentaire est devenue prédominante. Elle est devenue un commerce, également appelé « magasin d’alimentation générale », vendant des produits d’alimentation secs, appertisés et frais et accessoirement propose une gamme courte de produits de droguerie et de bazar.

Présent à l’origine sous la forme de commerce indépendant, l’épicerie est aussi apparue dès la fin du XIXe siècle organisé dans un réseau succursaliste comme le réseau de magasins à l’enseigne Félix Potin en France ou sous la forme de coopérative de consommation, mouvement initié par Robert Owen, en Écosse (Royaume-Uni) et poursuivi par les Coop dans de nombreux pays européens.

Au cours du XXe siècle, avec le développement de l’industrie agroalimentaire, les produits préemballés ont progressivement remplacé les produits en vrac qui étaient conditionnés par le commerçant. Le concept avait été inauguré par les succursalistes français, dès la fin du XIXe siècle possédant leur outil industriel comme Félix Potin ou Casino qui proposaient par exemple le sucre emballé dans un paquet d’un kilogramme marqué au nom de leur enseigne.

Dans la seconde partie du XXe siècle, l’épicerie a peu à peu abandonné son « comptoir » pour se convertir au libre-service, concept né vers 1912 aux États-Unis, où les clients se servent directement sur les gondoles.

L’épicerie est aussi, depuis l’avènement de la grande distribution, un secteur d’activité lié à l’achat des denrées alimentaires sèches et appertisées et à leurs ventes au sein d’un magasin ou d’une centrale d’achat de la grande distribution.

Dans les villes, parfois, l’épicerie se tourne vers une clientèle soucieuse d’une haute qualité gustative et parfois aussi socialement équitable et se spécialise dans la vente de produits alimentaires fermiers ou artisanaux. Cette épicerie adoptera alors une dénomination composée : « épicerie fine ».

Alors que la majorité des produits alimentaires passaient par ce canal de distribution dans les années 1950, le développement concomitant de la voiture et de la grande distribution a progressivement réduit la part que les épiciers traditionnels tenaient dans le commerce alimentaire.

Les « magasins d’alimentation généraux » ont progressivement été remplacés dans les grands centres urbains par de petits supermarchés qui sont appelés de divers noms (supérette, hard-discount). Ces établissements sont généralement regroupés sous une enseigne commune en adhérant à une centrale d’achat indépendamment sous la forme de franchise ou de coopérative, ou appartenant à une société unique. De commerce principal, les épiceries de quartier indépendantes, n’ayant pas évolué en surfaces de vente, se sont progressivement transformées en commerce d’appoint du fait de la concurrence de magasins plus spacieux et offrant une gamme de produits plus large avec une « politique tarifaire » plus « agressive ».

Aujourd’hui peu d’épiciers sont des commerçants indépendants ; la plupart sont des gérants ou font partie d’un groupement d’achat.

Actuellement

À la ville

Souvent ouvertes tard le soir, ces magasins alimentaires de proximité jouent un rôle social important dans le paysage urbain et sont tenus généralement par des personnes originaires d’Afrique du Nord (arabes et berbères) ou d’Extrême-Orient (chinois, vietnamiens…). La plupart offrent l’essentiel des produits de première nécessité, ainsi que des fruits et légumes frais. Service et disponibilité, amplitude des horaires, permettent au « petit » épicier « arabe » de quartier de résister à la pression de la grande distribution.

Les prix sont généralement élevés mais, dans la mesure où ils ne sont pas toujours observés, il arrive que ce type d’épicerie se révèle concurrentiel face aux grandes enseignes locales (supermarchés ou hypermarchés), tout en demeurant plus cher que le hard-discount. Les clients utilisant ces magasins pour leurs courses habituelles sont rares mais de nombreux citadins, appréciant de trouver dans leur quartier un magasin de dépannage ouvert tard le soir et les jours fériés, y font régulièrement des achats.

À la campagne

Les épiceries sont des commerces de proximités où il est généralement possible de trouver tout le petit dépannage, des produits alimentaires (produits secs, conserves, produits frais – charcuterie, crèmerie -, surgelés, fruits et légumes), mais aussi des aliments pour animaux, produits d’entretien et d’hygiènes…

L’épicerie peut également faire dépôt de pain, bureau de tabac (sous conditions strictes géré par les douanes), bureau de poste, gaz en bouteille, carterie, papeterie, presse, et produits locaux…

Elle offre généralement des services de livraisons à domicile notamment aux personnes à mobilités réduites, mais peuvent aussi fournir un service complet de livraison dans un rayon pouvant aller jusqu’à une dizaine de km autour du commerce. Ceci permettant de maintenir l’habitat rural dans les hameaux excentrés des bourgs.

Les épiceries souvent délaissées au profit des grandes surfaces des villes voisines jouent un rôle social important, c’est un lieu de rencontre et de discussion, souvent le dernier avec la boulangerie et le café.

L’épicier ambulant

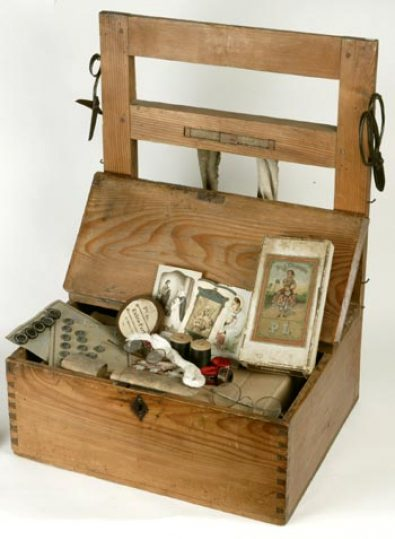

caisse de colporteur

Le premier concept de marchands ambulants qui ait existé, est le colportage. Le colporteur était une activité typique des espaces montagnards et frontaliers. Le colporteur est un vendeur ambulant transportant avec lui ses marchandises par les villes et villages. Il sillonnait les campagnes sur des centaines de kilomètres dans de nombreuses zones géographiques, de façon saisonnière pour partir à la rencontre de clients afin de leur proposer ses marchandises et vendre, de porte en porte, de petits objets à bon marché. Il allait de village en village, portant sur son dos un gros ballot, où il y avait de tout : de l’épicerie, de la papeterie, de la confiserie, des mouchoirs, des fichus, des chaussures, des boîtes de conserve, des almanachs, des chansons et des drogues.

Pour les paysans-colporteurs d’origine, les départs temporaires peuvent parfois devenir définitifs. Et ces hommes rudes, rompus aux longues marches, deviennent alors colporteurs à part entière.

Cette profession a quasiment disparu dans les pays occidentaux, ou du moins s’est-elle transformée et a évolué, mais reste bien présente dans les pays en voie de développement.

Les métiers ambulants sont vite devenus une nécessité dans les régions les plus difficiles.

D’abord à pied, puis à cheval et maintenant en camion, les marchands ambulants ont su s’adapter.

Depuis que les véhicules utilitaires de livraison suffisamment fiables existent, c’est à dire depuis les années 1920 , les commerçants ont très vite eu l’idée de se lancer sur les routes à la conquête de nouveaux clients. La désertification rurale s’intensifiant d’année en année, le diversification et l’apport de nouveaux services devenaient d’autant plus nécessaire pour la survie du petit commerce.

Dans un passé pas si lointain, les commerçants ambulants étaient très nombreux, ils parcouraient inlassablement les campagnes, s’arrêtant dans le moindre hameau. Vendant à crédit, ils acceptaient de n’être payés qu’après la rentrée des récoltes. Les produits proposés ne semblaient pas très nombreux, mais ils sont bien adaptés à la clientèle rurale. Avec l’épicier ambulant, c’est une présence indispensable pour les personnes isolées qui peuvent se fournir en produits de première nécessité. Il acceptait aussi le troc et repartait avec des œufs, des poulets et des lapins. Il savait s’adapter à la clientèle tout en ne perdant pas au change.

L’épicier ambulant tisse du lien social au volant de son camion magasin. C’est encore un métier d’avenir. Les personnes isolées, âgées guettent le camion magasin de l’épicier comme un gardien de phare attend la relève. Bien souvent dans les campagnes françaises il faut faire des kilomètres pour acheter du pain ou le moindre produit d’alimentation, car tous les petits commerces ont fermés. Ils permettent de lutter contre l’isolement grâce à une épicerie ambulante, afin de pallier au vide qui s’est créé dans les zones rurales désertées par les commerces de proximité. Les épiciers ambulants, heureusement qu’il en reste encore quelques uns pour palier à cet éloignement, sans cela, les personnes qui ne peuvent pas conduire quitteraient la région. C’est une activité bien développée dans nos campagnes qu’il faut maintenir à tout prix, pour la sauvegarde d’un monde rural en péril où déjà de nombreux services publics ont fermé.

Dans les années 50/60, les marchands ambulants, épiciers, bouchers, boulangers, poissonniers étaient nombreux à sillonner les campagnes. Peu à peu, ils ont disparu. Mais aujourd’hui, avec la nécessité du service à la personne, cette activité connaît un nouvel essor. Leurs objectifs étant de maintenir un service de proximité en milieu rural et de créer un espace de rencontre, d’échange et de bonne humeur.

Epicier ambulant, c’est un « porte à porte » qui a encore de l’avenir.

Du passé au présent en images

Marchand ambulant en 1915 …..

…. en 1932, épicier ambulant avec un camion Citroën AC4…

en 1960….

… actuellement

Souvenez vous, rien que pour les yeux et le nez….

Sources :

- https://fr.wikipedia.org/

- Les métiers et leur histoire : les boulangers, les bouchers, pâtissiers et confiseurs, les épiciers, maçons et tailleurs de pierres,… / par A. Parmentier,…A. Colin (Paris) 1908 Bibliothèque nationale de France,