Sommaire

ToggleCompositeurs d’imprimerie

En typographie, c’est la personne qui assemble des caractères d’imprimerie pour en former des mots ou des lignes de texte.

La composition consista pendant plusieurs siècles à assembler les caractères en plomb, puis elle fut mécanisée avec diverses machines, et elle se fait aujourd’hui de manière numérique.

Aujourd’hui, je vous présente deux documents sur le métier de compositeur d’imprimerie au XIXe siècle.

1er document

(D’après un article paru en 1834)

Les caractères d’imprimerie consistent en lames métalliques, allongées, parfaitement équarries sur leurs quatre faces, et portant chacune à leur extrémité supérieure une lettre en relief. Pour former une ligne d’écriture, il s’agit de maintenir les lettres juxtaposées l’une contre l’autre ; à cet effet, un ouvrier, que nous désignerons désormais sous son nom de compositeur, tient dans sa main gauche le petit instrument dont nous donnons le dessin, et y pose successivement dans le fond les lettres convenables ; quand la ligne est fini, il en forme une seconde, en l’adossant contre la première, de même qu’il avait adossé celle-ci contre le fond de l’instrument, et ainsi de suite.

Le nom de composteur a été donné à cet instrument, aussi indispensable à l’ouvrier compositeur qu’un fusil à un fusilier.

Un composteur

On voit qu’il porte une sorte d’équerre ac, dont le côté c peut glisser le long de la paroi où sont figurés des trous à distances égales, et s’y maintenir à l’aide du boulon ; en outre, le boulon étant reçu dans une rainure pratiquée sur ce même côté c, avant d’être serré il permet à l’équerre de glisser par un mouvement doux à droite et à gauche. On obtient ainsi tel écartement que l’on juge nécessaire entre les côtés a et b, et par suite telle longueur de ligne que l’on désire. Cet écartement détermine ce qu’on appelle la justification de l’ouvrage.

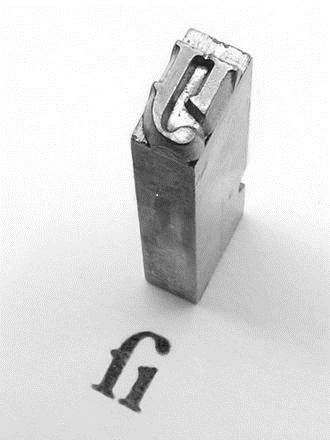

Caractère Garamond type fi-ligature 2

Les lettres d’une ligne, posées rapidement au-dessus des lettres de la ligne précédente, dans le cours de la composition, ne glisseraient pas avec facilité, ce qui occasionnerait une perte de temps ; c’est pour cela que l’on applique sur la première ligne déjà composée une lame de cuivre bien poli, contre laquelle on pose les lettres de la seconde ligne, et que l’on retire ensuite pour passer à la troisième. La lame de cuivre est un peu plus élevée que les caractères ; elle est figurée sur le composteur dont nous avons plus haut la représentation.

Le compositeur en rangeant ses caractères doit avoir grand soin de mettre les lettres toujours dans le même sens, sans quoi on aurait, par exemple, des i avec le point en bas, des g la queue en l’air. Or s’il lui fallait regarder la lettre lorsqu’il la dispose, le compositeur ne ferait peut-être pas le quart de sa besogne ordinaire, sans compter qu’il serait horriblement fatigué de cette attention portée sans cesse sur un petit objet.

On a imaginé de faire un ou deux crans sur un des côtés du caractère, de façon que, d’un simple coup d’oeil jeté sur le cassetin où est la lettre qu’il va prendre, le compositeur distingue les crans, et sait dans quel sens il doit placer le caractère. Voilà une invention bien simple ; mais si l’on essayait de calculer le temps qu’on a gagné par son secours, l’argent qui a été épargné, le plus grand nombre de livres qui par suite ont été répandus dans le monde, l’instruction acquise… que de choses !

Le compositeur est généralement payé d’après l’ouvrage qu’il fait : au plus habile, à celui qui la main la plus leste, le coup d’œil le plus vif, à celui qui porte à son ouvrage la plus grande attention, à celui-là revient à la fin de la quinzaine la solde la plus forte. Disons ici, en passant, que MM. les auteurs peuvent être pour quelque chose dans la quantité de besogne qu’un compositeur met à la fin ; il leur suffit d’écrire lisiblement, clairement ; mais, en général, ce n’est pas leur vertu : de bien s’en faut. Il est certain que, d’une part, l’impétuosité des idées peut être cause de mots à moitié écrits, et que de l’autre, le précepte de Boileau : « Vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage,

Corrigez-le sans cesse… » amène des ratures, des notes, des additions, etc, ; mais on devrait se faire un cas de conscience de livrer certains manuscrits absolument griffonnés, et tels que le Chat Murr d’Hoffman les eût reniés ; on peut tout concilier en faisant recopier quelquefois.

Le composteur contient 6, 8, 10 lignes ; lorsqu’il est plein, on en saisit le contenu avec les doigts des deux mains, et on le pose sur une pièce de bois à rebords, nommée la galée. Une certaine adresse est nécessaire pour opérer ce transport ; si on le manque, tous les caractères, qui ne se maintiennent que par leur frottement et la pression des doigts, tombent en désordre ; l’ouvrier a fait un pâté, en langage technique ; il est aussi confus qu’un écolier, qui, sur une page d’écriture destinée à souhaiter une bonne fête, laisse tomber une grosse tache d’encre, un beau chapon ! Du reste ces accidents arrivent rarement.

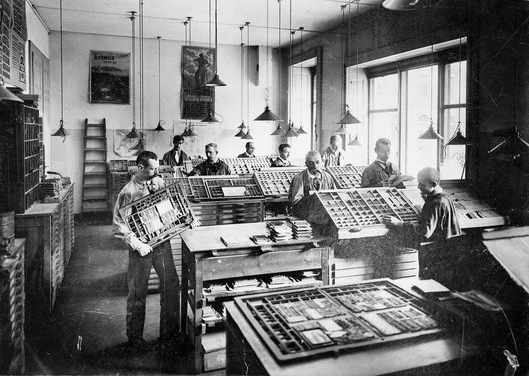

Intérieur d’un atelier de compositeurs

La seconde gravure donne une idée suffisante de ce que nous avons à dire. Elle représente deux rangs ; dans celui du fond, on voit le compositeur devant des casses (c’est ainsi qu’on nomme la boîte à compartiments où est renfermé le caractère) ; il a la copie sous les yeux, le composteur dans la main gauche, et de la droite il saisit un r dans le cassetin. Sur le rang du premier plan, il n’y a qu’une casse, et l’ouvrier n’y est pas ; on voit à gauche un châssis, où quatre pages sont disposées ; d’autres châssis vides sont à droite, et une galée est par terre contre le pied du rang.

Enfin deux tables horizontales en pierre sont à droite de chaque compositeur pour recevoir les pages. Une casse se compose de deux parties ou casseaux : le haut et le bas ; dans le bas sont les caractères courants a, b, c, d…, les chiffres, la virgule, etc. ; dans le haut sont les petites et les grandes capitales A, B, etc. Les compartiments ou cassetins ne sont point rangés par ordre alphabétique ; on a disposé les lettres qui reviennent le plus fréquemment dans la partie inférieure du casseau d’en bas, la plus proche du compositeur ; sa main a ainsi moins de chemin à faire.

On doit remarquer que, pour la même raison, les compartiments ne sont pas tous d’une égale dimension ; les plus grands contiennent les lettres dont on fait le plus usage : celles-ci sont avec les autres dans une proportion déterminée par l’expérience. L’e est la lettre dont on a le plus besoin : ainsi, dans une vente ou police de 100 000 lettres, contenant toutes les sortes d’un caractère, il y a pour le e 12 000, pour le s 8 000, pour le i, le r, le t, 6 000 ; le a, le o, le u, 5 000 ; 5 500 n, et seulement 2 600 m : on ne compte que 200 k. Les grandes capitales sont bien moins nombreuses : il y a 600 E, 75 L ; les petites capitales encore moins : 400 E, 50 K.

Ces nombres sont cependant variables : par exemple, si l’on compose des comédies, il faudra plus de capitales, à cause du nom des interlocuteurs ; le v, le z, courront aussi beaucoup, à cause des secondes personnes du pluriel, vous venez, vous pensez, qui se reproduisent souvent ; si l’on compose du technique, il y aura beaucoup d’y, pour les mots issus du grec. Quand c’est du latin, il faut beaucoup de m, de n, de u, de oe ; si c’est de l’italien, des i et des o ; si c’est de l’anglais, le h, le t, courront à cause de la syllabe the si fréquente.

La disposition de la casse dont on se sert aujourd’hui paraît avoir été en usage dès les temps les plus anciens ; elle était sans doute alors convenablement disposée ; aujourd’hui, les modifications de la langue exigeraient quelques changements. M. Théotiste Lefevre, prote d’une imprimerie à Saint-Germain a fait à ce sujet un travail consciencieux et d’une effrayante longueur : il a calculé les espaces que la main parcourt en allant chercher les lettres dans leurs cassetins, tel que ceux-ci sont disposés dans la casse actuelle ; puis il a refait ces mêmes calculs avec une nouvelle disposition de casse de son invention. La comparaison lui a donné des résultats fort curieux dont nous citerons les principaux.

Se douterait-on, par exemple, que la main droite d’un compositeur d’une habileté ordinaire parcourt moyennement dans une année, pendant les 300 jours de travail, 6 928 933 pieds ; près de 600 lieues, c’est-à-dire une distance plus grande que celle de Paris à Constantinople ou à Saint-Pétersbourg ? Ce résultat est néanmoins véritable ; on concevra donc qu’en rapprochant du compositeur certaines lettres, trop éloignées de lui relativement à la fréquence de leur emploi, on puisse épargner beaucoup de temps. M. Lefevre a trouvé par un premier calcul une économie de 533 000 pieds, qui donne par an au compositeur un bénéfice net de 23 jours de travail.

C’est le treizième du temps ! Les compositeurs des gazettes quotidiennes, qui travaillent à la journée, pourraient terminer leur travail une demi-heure plus tôt. Néanmoins ce changement ne saurait s’introduire brusquement : il faudrait qu’un certain nombre de compositeurs appréciassent convenablement par expérience la bonté de chacune des nouvelles modifications, et qu’ils voulussent se soumettre aux premières difficultés d’un changement d’habitude.

Atelier de composition

2° document

Extrait de : C. Bruno, Francinet, livre de lecture courante, 1884 Compositeur d’imprimerie

« Le compositeur a devant lui le manuscrit de l’auteur qu’il s’agit d’imprimer. Il prend de la main droite des caractères dans les casiers*, et les assemble sur une petite planche à rebord qu’il tient de la main gauche** : il forme ainsi les lignes. Ensuite il assemble ces lignes sue une petite tablette carrée posée à droite. Avec ces paquets de ligne on fera des pages, que la presse imprimera sur les feuilles de papier. »

La main-d’œuvre de l’imprimerie en lettres, ou typographie, consiste en deux opérations principales : savoir, la composition ou l’assemblage des caractères, et l’impression ou l’empreinte des caractères sur le papier. On appelle, dans l’imprimerie, compositeur ou ouvrier de la casse celui qui travaille à l’assemblage des caractères. On appelle imprimeur ou ouvrier de la presse celui qui travaille à l’impression ou à l’empreinte des caractères sur le papier par le moyen de la presse.

La composition, depuis l’époque où la lettre a cessé d’être fabriquée en bois, n’a fait aucun progrès. On compose aujourd’hui comme l’on composait il y a plusieurs siècles (voir ci-dessus, à gauche, un compositeur au XIXe siècle ; à droite, un atelier au XVIe siècle) ; disons même que l’on compose moins bien. En effet, sur dix ouvriers compositeurs, il est difficile d’on trouver un bon. Cela provient de la facilité avec laquelle sont reçus les apprentis, depuis qu’il n’existe plus de chambre syndicale [sic].

La coquille

De là aussi les nombreuses fautes qui se trouvent dans nos livres modernes et dont les ouvrages anciens étaient exempts, grâce aux soins multipliés qu’on apportait à leur confection. Dans le nombre des fautes qui peuvent être faites en composant, la plus commune consiste à mettre une lettre à la place d’une autre, ce qui s’appelle coquille, et produit quelquefois des quiproquo assez spirituels. On a cité souvent l’un des plus beaux vers de Malherbe, comme le résultat d’une erreur de ce genre. Le Poète, dit-on, avait écrit :

Et Rosette a vécu ce, que vivent les roses,

L’espace d’un matin.

Mais le compositeur, prenant les deux « t » pour deux « l », composa :

Et Rose elle a vécu ce que vivent les roses, L’espace d’un matin.

Pour prouver que le hasard produit souvent des combinaisons sinon aussi heureuses, du moins fort singulières, un compositeur a énuméré, dans les vers suivants, quelques-unes des espiègleries de la coquille.

Toi qu’à bon droit je qualifie

Fléau de la typographie,

Pour flétrir tes nombreux méfaits,

Ou pour mieux dire tes forfaits.

Il faudrait un trop gros volume

Et qu’un Despréaux tint la plume

S’agit il d’un homme de bien

Vu m’en fais un homme de rien

Fait-il quelque action insigne,

Ta malice la rend indigne,

Et, par toi, sa capacité

Se transforme en rapacité

Ce qui, soit dit par parenthèse,

Dénature un peu trop la thèse….

Un cirque a de nombreux gradins,

Et tu le peuples de gredins;

Parle-t-on d’un pouvoir unique,

Tu m’en fais un pouvoir inique

Dont toutes les prescriptions

Deviennent des proscriptions…

Certain oncle hésitait à faire,

Un sien neveu son légataire,

Mais il est enfin décidé…

Décidé devient décédé …..

A ce prompt trésor, pour sa gloire,

Ce neveu hésite de croire,

Et même il est fier d’hésiter

Mais tu le fais fier…. d’hériter

A ce quiproquo qui l’outrage,

C’est vainement que son visage

S’empreint d’une vive douleur;

Je dis par toi: vive couleur ;

Plus, son émotion visible

Devient émotion risible;

Et s’il allait s’évanouir,

Tu le ferais s’épanouir ….

Te voilà, coquille effrontée;

Ton allure dévergondée

Ne respecte raison ni sens.

Mais de m’arrêter il est temps;

Pour compléter la litanie

(Car ce serait chose intime)

Chaque lecteur ajoutera

D’innombrables et coetera.

A l’exception des gens de lettres et des hommes du métier, il est bien peu de personnes qui aient nue juste idée du mécanisme de l’imprimerie. Nous croyons donc utile et intéressant à la fois d’entrer ici dans quelques détails techniques sur la composition typographique, qui consiste dans, l’arrangement des caractères mobiles, de manière à en former des mots, des phrases, des lignes, et enfin des pages et des volumes.

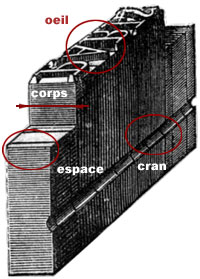

Cassetins où sont rangés les caractères

Composition

Voici comment l’ouvrier compositeur procède à cet arrangement. On sait que les caractères d’imprimerie sont mobiles et représentent séparément toutes les lettres de l’alphabet, ainsi que les signes de ponctuation, chiffres, etc.

Ils sont placés méthodiquement dans une double boite nommée casse et divisée en un nombre suffisant de compartiments ou cassetins. On appelle haut de casse la partie de la boite qui contient les grandes majuscules (grandes capitales), les petites majuscules (petites capitales), quelques lettres accentuées et signes de ponctuation dont l’usage est le moins fréquent.

Le bas de casse contient les minuscules ou bas de casse, les chiffres, les signes de ponctuation qui se représentent le plus souvent, et les blancs, c’est-à-dire des morceaux de plomb, plus ou moins épais, appelés espaces ou cadrats, moins élevés que le caractère, et destinés à séparer les mots ou à remplir les bouts de lignes, lorsque le texte n’est pas suffisant pour cela.

Chaque casse se met sur une espèce de pupitre ou rang, près d’une fenêtre, de manière que l’ouvrier qui y travaille reçoive le jour de gauche.

L’ouvrier ou compositeur travaille debout devant sa casse, il tient de la main gauche un outil en fer nommé composteur, qui, au moyen d’une partie mobile, permet de donner à celle qui doit recevoir les caractères, les dimensions convenables, qu’on appelle justification.

Tout en suivant du regard la copie placée devant lui, le compositeur saisit rapidement par la tête (l’oeil) les lettres indiquées et les met dans le composteur, en ayant soin de placer toujours du même côté les entailles ou crans dont le corps de chaque lettre est marqué. Quand la ligne est à peu près remplie, il augmente on diminue les blancs qui se trouvent entre chaque mot, afin que les lettres, pressées les unes par les autres, se trouvent maintenues dans le composteur, sans ballotter. L’ouvrier peut faire ainsi plusieurs lignes les unes après les autres.

Lorsque le compositeur a rempli son composteur, il en met le contenu sur une galée, espèce de planche à rebords, placée obliquement sur la partie, droite du haut de casse ; il renouvelle cette opération jusqu’à ce qu’il ait terminé un paquet, c’est-à-dire un nombre de lignes déterminé, qu’il lie au moyen d’une ficelle, pour en recommencer un autre.

Lorsqu’un nombre de lignes ou de paquets suffisant pour faire une feuille est composé, un compositeur, nommé metteur en pages, et qui ordinairement a plusieurs compositeurs ou paquetiers sous ses ordres, reprend ces paquets, y met les folios, dispose les titres, et, au moyen d’une mesure nommée réglette, leur donne à tous une longueur uniforme pour en faire des pages, dont le nombre à la feuille varie suivant le format. On appelle in-folio le format qui contient 4 pages à la feuille, in-8° celui qui en contient 16, in-12 celui qui en contient 24, in-18, celui qui en contient 36, etc.

La mise en pages de la feuille étant terminée, le metteur en pages dispose les pages sur un marbre dans un ordre tel que la feuille de papier pliée, après impression, devra reproduire les pages dans leur ordre numérique.

On place alors en tête et sur les côtés de ces pages des blancs calculés d’après le format et la dimension du papier sur lequel on doit imprimer : ces blancs se nomment garnitures.

Ensuite, on prend deux cadres en fer, appelés châssis ; on les place de manière que chacun d’eux circonscrive la moitié de la feuille, qu’on appelle forme; on met entre les pages et le châssis des bois taillés en biseau, et, pour cette raison, nommés biseaux; puis on assujettit le tout avec des coins en bois serrés convenablement pour permettre d’enlever les châssis avec les pages, et de les porter sur une presse, où l’on fait alors une épreuve qu’on soumet au correcteur ; puis on conserve la forme dans un lieu convenable de l’atelier.

Quand le correcteur a lu et corrigé l’épreuve, on remet la forme sur le marbre ; on la desserre pour exécuter les corrections indiquées, et l’on fait une nouvelle épreuve. Ces opérations se répètent autant de fois qu’il est nécessaire, et ce n’est qu’après avoir été corrigée sur le bon à tirer, c’est-à-dire sur ta dernière épreuve, que la feuille se tire définitivement au nombre d’exemplaires convenu.

On comprendra facilement que ces milliers de morceaux de plomb doivent être assemblés avec une grande précision; car si les lignes étaient on trop longues ou trop faibles, il y aurait des parties qui ne seraient pas serrées également, et, en enlevant la forme, on pourrait en laisser une bonne partie sur le marbre.

Quant aux tableaux, et autres ouvrages à difficultés, la composition des mots et des lignes s’en fait comme la composition ordinaire. La difficulté d’exécution qui exige toute l’intelligence dit compositeur, et beaucoup d’adresse dans la main, réside dans l’appréciation de la largeur à donner aux diverses colonnes, dans l’effet que leur combinaison pourra produire, et dans la précision avec laquelle seront coupés les filets, dont les points de jonction doivent, pour ainsi dire, être imperceptibles. Là, plus que dans la composition ordinaire, tout doit être compassé, et rigoureusement juste ; car autrement, lorsqu’on aurait serré, une partie du tableau pourrait rester sur le marbre, en l’enlevant, ou les bouts de filets s’écraseraient les uns les autres, par suite d’un serrage forcé.

Sources :

- http://www.france-pittoresque.com

- http://www.textesrares.com