Sommaire

ToggleLes moulinages Emile Rey

Cette histoire est étroitement liée à la fois à celles de la famille Rey et de l ‘évolution des procédés techniques de moulinage.

Le moulinage est à l’origine une opération qui consiste à donner au fil de soie grège , produit par les magnaneries ou les filatures de soie, la torsion nécessaire à son utilisation par les fabricants d’articles textiles. Cette torsion se donne sur un moulin , d’où le nom de cette opération et de l’établissement industriel où elle s’effectue . La disparition de la soie naturelle n’a pas entraîné celle de cette industrie qui s’est avérée nécessaire au traitement de textiles artificiels puis synthétiques (rayonne, rilsan, …).

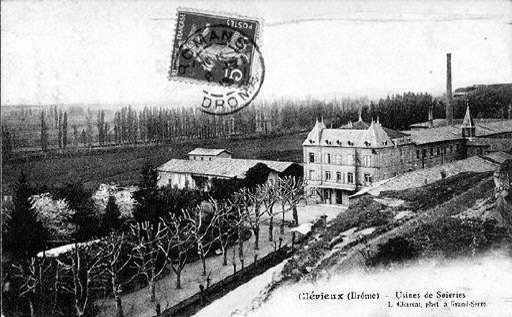

L’origine des Moulinages Emile Rey se situe à Beaufort-sur-Gervanne où, en 1852, Simon Rey, époux de Marie Servet, propriétaire de l’usine du Moulin-du-Roi, fonde la Maison Rey. Sous sa direction puis sous celle de son fils Auguste Emile, époux de Marie Célina Terrail, l’entreprise se développe, notamment par l’acquisition ou la location de nouvelles usines : le Dérot à Montclar-sur-Gervanne, les Berthalais à Mirabel-et-Blacons, la Sye à Aouste, à Saoû, à Pont-en-Royans, Soubeyran, les Porterons, le Joubernon, La Gervanne, Clérieux, Mazorel à Crest, Rochette. La première usine de moulinage (Moulin du Roy), sur la rivière Gervanne, existe toujours, mais est devenue un élevage de truites.

Intérieur du moulinage de la Sye en 1930 situé à Aouste

Au décès d’Emile Rey en 1909, les établissements Rey possèdent vingt sept usines jusqu’à Clérieux et Pont-en-Royans. Lorsque Joseph Emile Rey succède à son père, ces usines sont équipées pour produire des fils traditionnels dont la demande commence à s’essouffler. Sous son impulsion, elles sont modernisées pour répondre à une nouvelle demande, celle de crêpe de Chine, qui apparaît alors sur la marché de l’industrie textile. Cette activité, plus rémunératrice, accroît encore l’importance des établissements Rey. M. Emile Rey fait débuter à cette époque « l’âge d’or du moulinage » qui durera jusqu’à la crise de 1929.

La soie artificielle, créée à Besançon en 1884 par Louis Marie Hilaire Bernigaud de Grange, comte de Chardonnet, est arrivée dans la Drôme en 1926 et 1930 et loin de bouleverser le moulinage elle l’a fait redémarrer de plus belle. La rayonne avait des fils plus gros mais pouvait se traiter avec le même matériel que celui de la soie naturelle ; c’était plus rémunérateur.

Si la guerre de 1914-1918 n’a pas, semble-t-il, ralenti de façon sensible l’activité des Moulinages Rey, l’entretien et la modernisation des usines s’arrêtent avec le début des hostilités après l’armistice, M. Joseph Emile Rey, malade, ne reprend pas cette politique de modernisation et à sa mort, en 1922, les usines n’ont bénéficié d’aucune réparation ou amélioration depuis 1914.

A cette époque, trois entrepreneurs : Camille Dumont, fabricant de turbines hydrauliques à St-Uze, Robert, le grand-père de Jean Paul Robert, installateur d’équipements électriques à Valence et Pain, constructeur de matériel textile à Valence, ont joué un grand rôle dans le développement des moulinages de la Drôme et de l’Ardèche. Ils partaient visiter ensemble tous ceux qui avaient quelques capitaux et des chutes d’eau pour les encourager à monter un moulinage. Ils installèrent ainsi dans les années 1926-1930 la plupart des moulinages de la région. Le textile, à ce moment-là, représentait les trois-quarts de l’industrie dans la région de Crest.

Joseph Emile Rey, époux de Rose Madier-Champvermeil, laisse pour seuls héritiers ses six enfants, tous mineurs. La direction de l’affaire est confiée à un directeur M. Isidore Cheval. Celui-ci donne un nouvel élan à l’entreprise en réorientant la production des usines vers le moulinage de la rayonne, qui commence à être filée industriellement en France.

Cette période de grande prospérité prend fin brusquement avec les répercussions de la crise de 1929 qui frappe de plein fouet l’industrie textiles. Les années 1931-1932 sont les pires pour les établissements Rey qui voient leurs usines fermer. M. Cheval démissionne en 1932. Formé à l’école de tissage de Lyon en 1928 , M. Emile Rey assure alors la direction de l’entreprise.

A Lyon, la moitié des soyeux étaient en faillite en 1931. En Drôme-Ardèche, beaucoup d’usines disparurent : la Viscose Ardéchoise de Vals-les-Bains ; les deux usines Chabert à Flaviac ; ainsi que la plupart des usines nouvellement montées, peut-être une vingtaine.

A Crest, l’usine Guérin qui les a précédé dans les locaux, fut vendue aux enchères à la bougie pour la somme dérisoire pour l’époque de 170 000 F A son retour de Lyon, il a vu les 22 000 broches que l’usine avait, toutes arrêtées. Il y avait 500 chômeurs dans la ville ; beaucoup devaient aller à a soupe populaire mise en place à cette occasion, tandis que d’autres allaient aider aux travaux des champs pour subsister.

La crise dura jusqu’en 1932-33, après quoi on assista à un redémarrage jusqu’à la guerre. Il avait à ce moment-là de gros marchés avec l’Allemagne, qui a toujours été pour le textile un client très important. Déjà vers 1900-1910, son grand-père Auguste Emile Rey travaillait à façon avec l’Allemagne.

Les Allemands envoyaient de la rayonne qu’ils fabriquaient en grosses quantités ; l’usine Rey les transformait et ensuite leur les réexportaient. Il traitait ainsi 50 tonnes par mois, particulièrement des fils crêpe. Les Allemands étaient des clients en or, bien que juste avant la guerre ils se soient trouvés dans l’incapacité de payer.

En 1939, à la déclaration de la guerre ferme ce marché à l’exportation. M. Emile Rey est mobilisé et fait prisonnier en 1940.

Les Allemands ont demandé aux mouliniers français de travailler pour eux. Ceux-ci ont accepté à la condition que ce ne fut pas pour la guerre. Les moulinages Rey survivent en travaillant pour les autorités allemandes sous réserve de ne produire que des fils destinés à une utilisation civile. Ils ont lors fait des fils fins pour doublures. L’usine avait en stock 135 tonnes de marchandises appartenant à des firmes allemands. Elles ont été prises par un séquestre qui était le directeur de l’Enregistrement de Crest. Heureusement, celui-ci était fils de moulinier. Il a pris sur lui la gestion du stock, a fait mouliner les fils à Rey et les a revendu à des tisseurs français.

La SARL Moulinages Emile Rey est créée le 1er mai 1941 en l’étude de Me Chevallier notaire à Valence avec l’apport des deux successions confondues – celles de Mr Joseph Emile Rey (23/01/1922) et de Rose Madier Champvermeil son épouse décédée (le 8/02/1921) laissant six enfants mineurs sous la tutelle de Mr Léon Henri Terrail leur oncle propriétaire à Aouste. L’apport se compose de différentes usines :

- Dérot (droit au bail + matériel )

- Moulin du Roi

- Berthalais (3 usines C, D, E)

- La Sye

- Saou

- Joubernon

- une villa à Crest

En 1947, les établissements Rey entrent massivement dans le capital de la société anonyme des « Moulinages de Soubeyran » et en prennent le contrôle. Dès lors l’usine de Soubeyran devient l’unité de production la plus importante du groupe.

Après la Libération les affaires reprennent jusqu’en 1952-53 où arrive la deuxième crise importante. En effet, la mode a évolué ; on ne voulait plus de fils crêpés. Il fallait des fils plats pour lesquels l’opération de moulinage n’était plus nécessaire. La demande de fils plats, qui ne nécessitent pas d’opération de moulinage, l’emporte sur les fils texturés, d’où une baisse d’activité. L’exportation des crêpes rayonne vers l’Allemagne, qui se poursuit, permet aux établissements Rey de résister à cette détérioration du marché.

Le 15 décembre 1955, les « Moulinages de Soubeyran » sont absorbés par les « Moulinages Rey ».

L’apparition vers les années 1956-1957 du fil mousse Nylon puis du Rilsan , qu’il est nécessaire de mouliner, redonne un second souffle à une profession en difficulté. Le procédé était français et pendant quelques temps nous avons profité de l’exclusivité ; la demande étrangère était très vive et l’on s’arrachait les premières fabrications. C’est à cette époque qu’est née la texturation par le procédé de fausse torsion ;cette nouvelle technique ayant été exploitée par l’industrie du moulinage Les moulinages Rey se spécialisent dans la texturation du Rilsan et modernisent leurs installations, notamment en s’équipant de métiers permettant d’utiliser la technique de la « fausse torsion », qui permet de fabriquer des fils mousse dans de meilleures conditions de rentabilité. Parallèlement, les procédés techniques et les matériels évoluent. Dans les années 1960, les broches de l’usine les broches tournaient à 15 000 tr/mn et progressivement on est arrivé à 600 000 tr/mn ; en 1975, un nouveau procédé « par friction » permet d’atteindre des vitesses 4 à 5 fois plus rapides.

Cette production s’accompagne d’un essor des exportation qui ouvre une nouvelle période d’expansion de la société. Vers cette époque (1975), ceux-ci constituent en France le quatrième groupe pour le moulinage et la texturation des fils artificiels et synthétiques. La famille Rey tient depuis quatre générations une place de premier plan dans cette industrie qui compte en 1978 environ 200 unités de production.

La SARL est transformée en SA le 21/12/1959.

La SA Moulinages Emile Rey absorbe le 6 mai 1975 la SA Moulinages de la Gervanne, usine de moulinage et de texturage à Romezon 26400 Mirabel et Blacons créée le 23/03/1968 comprenant deux bâtiments. Cette usine comprenait treize machines de texturation Héberlein, neuf machines de texturation Barmag, dix copseuses Lezzeni et divers matériel de laboratoire et de manutention, le tout estimé à 155 620frs.

Bruno Rey, neveu d’Emile Rey, est désigné aux fonctions d’administrateur de la société le 9 mai 1974 par Emile Rey suite à une assemblée générale du 9 mai 1974 et de nouveaux statuts sont adoptés dans l’assemblée générale du 18 mai 1976.

Cependant les graves difficultés que connaît l’industrie textile en France à la fil des années 70 et au début des années 80 ne sont pas sans effet sur ce secteur. La concurrence des pays sous-développés rétrécit inexorablement la part de marché des établissements Rey. A la suite du règlement judiciaire prononcé par le tribunal de commerce de Die, le 7 février 1985, la société anonyme »Moulinages Emile Rey », domiciliée quartier Soubeyran à Crest, est amenée à cesser ses activités. Au printemps 1986, Me Granjean, syndic est chargé de la liquidation des biens industriels.

Rey, une dynastie de mouliniers crestois

Entretien avec Mr Emile Rey ; extrait de « la soie à l’atome » édité par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Valence et de la Drôme, 1979

Après beaucoup d’hésitations, l’élevage du ver à soir a envahi la campagne drômoise du XIX° siècle Avant d’être utilisés pour le tissage, les fils de soie devaient être préparés par torsion. Ainsi est naît l’industrie du moulinage dont le but était d’effectuer cette opération.

Dans la Drôme, comme surtout dans l’Ardèche, les moulinages fleurirent pour devenir, à une époque, l’industrie dominante d’une grande partie du département, Romans excepté.

La famille Rey tient depuis quatre générations une place de premier plan dans cette industrie qui compte encore aujourd’hui (en 1978) environ 200 unités de production.

L’âge d’or du moulinage

« Mon arrière grand-père Emile Rey, était originaire de Beaufort-sur-Gervanne. C’est lui qui, en 1852, y a créé la première usine de moulinage (Moulin du Roy), sur la rivière, dans un bâtiment qui existe d’ailleurs toujours, mais qui a été vendu à un éleveur de truites. »

« Il y avait depuis longtemps, beaucoup de filatures dans la région – il n’en reste plus aujourd’hui en activité . On trouverait facilement une bonne quarantaine de filatures désaffectées dans la région de Crest. Le moulinage a pris en quelque sorte le relais de l filature au moment où l’élevage du ver à soie a pris tellement d’extension dans l’Ardèche d’abord et puis dans la Drôme ensuite. Il fallait travailler les fils de soie qui sortaient des magnaneries avant de les livrer aux fabricants. C’est de la qu’est naît le moulinage. »

« Dans la Drôme, il y en avait partout, et pas seulement à Crest ; à Saillans, par exemple, il y avait une usine importante . Il suffisait de peu de chose pour faire tourner un moulinage ; l’énergie était fournie par des roues à aubes sur les rivières . On a même vu avant 1900, des « roues à hommes » ; ces hommes passaient une bonne partie de la journée à marcher à l’intérieur de grandes roues pour les faire tourner. Cela paraît inimaginable maintenant ! »

« L’âge d’or du moulinage fut à partir de 1910. A l’époque de mon grand-père Emile Rey avait 27 moulinages en Drôme et Ardèche . Nous en avions jusqu’à Clérieux, là où s’est installée l’usine de chaussures Pratic, qui avait racheté nos bâtiments. »

« La guerre de 14-18 n’a pas trop gêné notre activité. Mais après il y a eu l’extraordinaire envolée de l’industrie, une période vraiment euphorique pour les affaires et en particulier dans notre profession, à partir de 1925 à peu près. On achetait la soie sur « bateau flottant », c’est à dire pendant la traversée, depuis la Chine ou le Japon, car la soie naturelle française était déjà largement concurrencée par celle d’Extrême-Orient. Comme les trajets étaient très longs et les cours avaient le temps de changer bien des fois, on achetait donc sur parole sur « bateau flottant » et on ne confirmait par écrit que bien après. »

« La soie artificielle, née à Besançon en (1924-25)*, est arrivée dans la Drôme en 1926 et 1930 et loin de bouleverser le moulinage elle l’a fait redémarrer de plus belle. La rayonne avait des fils plus gros mais pouvait se traiter avec le même matériel que celui de la soie naturelle ; c’était plus rémunérateur. »

« Je me rappelle qu’à cette époque, trois compères : Camille Dumont, fabricant de turbines hydrauliques à St-Uze (usine toujours en activité en 1978) ; Robert, le grand-père de Jean Paul Robert, installateur d’équipements électriques à Valence ; et Pain, constructeur de matériel textile à Valence, ont joué un grand rôle dans le développement des moulinages de la Drôme et de l’Ardèche. Ils étaient tous trois gad’Zards et ensemble ils partaient visiter tous ceux qui avaient quelques capitaux et des chutes d’eau pour les encourager à monter un moulinage. Après un bon repas – car c’étaient de bons vivants – l’affaire était conclue et ils installèrent ainsi dans les années 1926-1930 la plupart des moulinages de la région. »

Le textile, à ce moment-là, représentait les trois-quarts de l’industrie dans la région de Crest. Le reste s’était des scieries, des fabrique de caisses, peu de choses. »

1929 : la crise et les faillites

« C’est alors que survint la crise de 1929 qui frappa de plein fouet toute la profession. A Lyon, où j’étais entré à l’Ecole de Tissage en 1928, la moitié des soyeux étaient en faillite en 1931. En Drôme-Ardèche, beaucoup d’usines disparurent : la Viscose Ardéchoise de Vals-les-Bains ; les deux usines Chabert à Flaviac ; ainsi que la plupart des usines nouvellement montées, peut-être une vingtaine. »

« A Crest, l’usine Guérin qui nous a précédé dans nos locaux, fut vendue aux enchères à la bougie pour la somme dérisoire pour l’époque de 170 000 F A mon retour de Lyon, j’ai vu les 22 000 broches que nous avions, toutes arrêtées. Il y avait 500 chômeurs dans la ville ; beaucoup devaient aller à a soupe populaire mise en place à cette occasion, tandis que d’autres allaient aider aux travaux des champs pour subsister. »

« La crise dura jusqu’en 1932-33, après quoi on assista à un redémarrage jusqu’à la guerre. Nous avions à ce moment-là de gros marchés avec l’Allemagne, qui a toujours été pour le textile un client très important. Déjà vers 1900-1910, mon grand-père travaillait à façon avec l’Allemagne. »

« Les Allemands nous envoyaient de la rayonne qu’ils fabriquaient en grosses quantités ; nous les transformions et ensuite nous les réexportions chez eux. Nous traitions ainsi 50 tonnes par mois, particulièrement des fils crêpe. Les Allemands étaient des clients en or, bien que juste avant la guerre ils se soient trouvés dans l’incapacité de payer. »

En 1939, à la déclaration de la guerre, nous avions en stock 135 tonnes de marchandises appartenant à des firmes allemands . Elles ont été prises par un séquestre qui était le directeur de l’Enregistrement de Crest. Heureusement, celui-ci était fils de moulinier. Il a pris sur lui la gestion du stock, a fait mouliner les fils à Rey et les a revendu à des tisseurs français.

« Pendant l’occupation, alors que j’étais prisonnier, les Allemands ont demandé aux mouliniers français de travailler pour eux. Ceux-ci ont accepté à la condition que ce ne fut pas pour la guerre. Nous avons alors fait des fils fins pour doublures. Et en 1944, nous avions 100 tonnes de fils appartenant aux Allemands. La même opération que celle de 1939 fut renouvelée ! »

Des progrès techniques hallucinants

« Après guerre, les affaires reprennent jusqu’en 1952-53 où arrive la deuxième crise importante. En effet, la mode a évolué ; on ne voulait plus de fils crêpés. Il fallait des fils plats pour lesquels l’opération de moulinage n’était plus nécessaire. Une fois encore les Allemands vont nous sortir de l’ornière. »

« Vers 1956-57 est arrivé le fil-mousse nylon qui, comme jadis la rayonne, a redonné un coup de fouet à la profession. Le procédé était français et pendant quelques temps nous avons profité de l’exclusivité ; la demande étrangère était très vive et l’on s’arrachait les premières fabrications. C’est à cette époque qu’est née la texturation par le procédé de fausse torsion ;cette nouvelle technique ayant été exploitée par l’industrie du moulinage. »

« Parallèlement, les procédés techniques et les matériels évoluaient – et évoluent encore – avec une rapidité déconcertante. »

« Il y a une dizaine d’années, nos broches tournaient à 15 000 tr/mn et progressivement nous sommes arrivé à 600 000 tr/mn ; en 1975, un nouveau procédé « par friction » permet d’atteindre des vitesses 4 à 5 fois plus rapides. »

« On s’oriente, semble-t-il, vers un transfert important de cette nouvelle activité au profit des producteurs de fils synthétiques. Ajoutez à cela les problèmes de main d’œuvre : les coûts salariaux sont de plus en plus lourds et il est de plus en plus difficile de trouver des ouvriers pour travailler le dimanche, car nos machines doivent travailler en continu. La moindre panne d’électricité est un véritable problème. Et après chaque panne, il faut 3 jours pour remettre la production en marche. »

« Mais c’est un peu une constante de notre métier que de connaître cette succession de crises et de renouveaux. Il y faut en plus, de la rigueur dans la gestion, de l’adaptabilité et beaucoup d’optimisme. »

NB

* En 1884, Louis Marie Hilaire Bernigaud de Grange, comte de Chardonnet âgé de 45 ans invente une soie artificielle à base de cellulose et de collodion douée des mêmes propriétés que la soie naturelle : brillant, ténuité et légèreté.

Des usines

Clérieux en 1905

Clérieux en 1910-1913

Moulin du Roi 1910

Les Berthalais 1910

le Dérot 1911

Sources :

- Fonds des Moulinages Emile Rey à Crest ADD 51 J 1991

- ADD 56 J 909

- ADD 56 J 694

- ADD 56 J 2