Sommaire

ToggleLa sortie du 26 juin 2019 : la grotte de Thaïs et le pont-aqueduc de Saint-Nazaire-en-Royans

Les thèmes choisis lors de l’Assemblée Générale, pour cette année, étaient la visite de la grotte de Thaïs, le pont-aqueduc à Saint Nazaire en Royans et le «Musée de la Mémoire du Royans» à Rochechinard.

Dès 8 h 00, nous partons de la gare de Crest par une journée torride en direction de Saint Nazaire en suivant les petites routes de campagne.

Nous arrivons à Saint Nazaire alors que le soleil commence à darder ses rayons. Nous nous dirigeons vers la grotte mais arrivé devant la billetterie, on nous apprend que la visite ne se fait que l’après midi. Ce qui n’était pas prévu. Alors nous décidons, avec l’accord du guide du Musée de Rochechinard, d’avancer la visite du musée pour la matin. Direction Rochechinard.

Rochechinard

Le village de Rochechinard est composé de quelques maisons presque en fond de vallée dominé par le château. Le château en ruine est composé de trois blocs, avec chacun une date de construction différente et une fonction bien attribuée.

– Un logis, éloigné de l’entrée, avec cuisine, fenêtre à meneau, tour-escalier et une vue sur le massif du Vercors,

– Une tour d’artillerie « moderne », proche de l’entrée, avec d’imposantes canonnières.

– Enfin, une tour médiane pour la défense rapprochée.

Son origine médiévale est évidente et sa fonction de défense est très marquée.

Le site fut probablement occupé dès le XIIe siècle par une rocca possédée par la famille des seigneurs du Royans. D’ailleurs, une famille nommée Rochehinard apparaît dans une charte du monastère de Léoncel. Vers 1480-1490, la famille Allemand, propriétaire du château engage de vastes travaux. Aux XVIe et XVIIe siècles, les Mosnier réalisent les dernières transformation du site. Les derniers travaux ont lieu en 1699 avec la réfection générale des toitures. Mais le site est totalement délaissé au début du XVII siècle et en 1764 il est déjà inoccupé et en ruine. Au XIXe siècle le château, rendu aux éléments, souleva l’enthousiasme des peintres et poètes romantiques. Comme beaucoup de châteaux il sert au XIX° siècle de carrière de pierre et l’on retrouve de nombreux réemplois dans les maisons de la commune.

Les ruines du château

Musée de Rochechinard

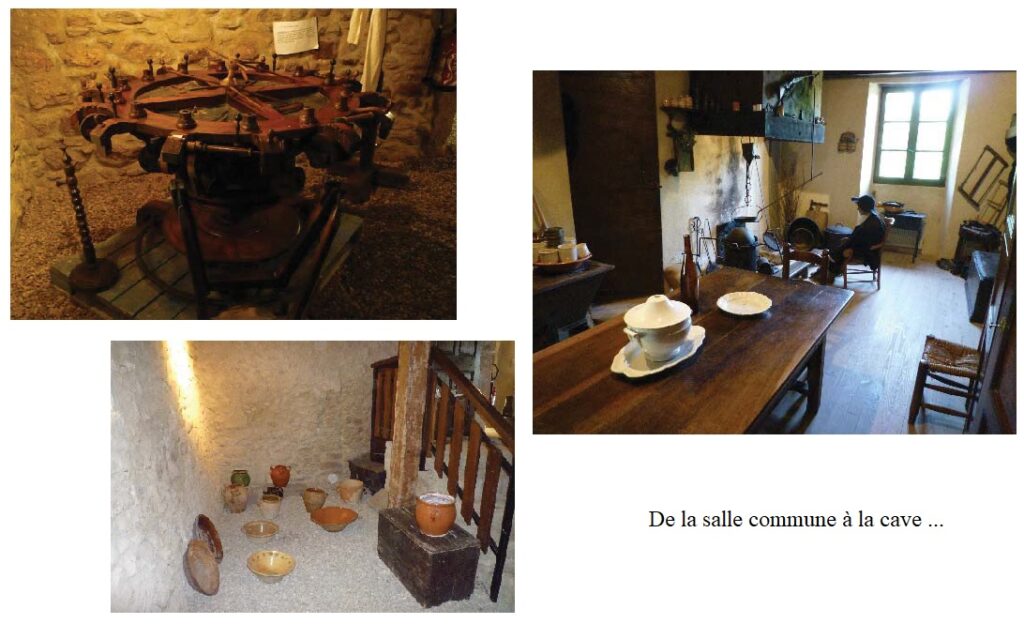

Situé au pied des ruines du château médiéval de Rochechinard, dans l’ancien presbytère du XVIIIe siècle, le Musée du Royans accueille ses visiteurs depuis 1979. Ce petit musée nous restitue la mémoire du Royans à travers plus de 2 000 objets usuels, vêtements traditionnels, ustensiles de cuisine, outils agricoles. C’est la reconstitution d’un habitat du XIXe siècle (chambre, magnanerie, cuisine..). Un retour émouvant sur les conditions de vie rudes et autarciques des habitants de cette région enclavée jusqu’à l’arrivée des routes qui désenclavèrent leurs villages.

Le guide Alain Derbier nous souhaite la bienvenue sous le porche et nous commente l’histoire du musée et du château. Ensuite, il nous invite à découvrir les salles d’exposition, fournissant une explication pour chaque objet (leur provenance, leur utilisation..….). Passant de la cuisine et salle commune à la chambre, des deux sous-sols aménagés en caves, nous découvrons que chaque recoin est utilisé par un thème (magnanerie, poterie, viticulture, matériel agricole et même un coin détente).

La visite achevée, nous décidons de nous restaurer à l’ombre, devant le musée. Après le repas, tiré du sac ou des glacières, nous redescendons vers Saint Nazaire. Bon moment de détente avant de reprendre le chemin pour partir à l’assaut du canal-aqueduc de la Bourne.

Saint Nazaire

Le site de St Nazaire a été peuplé dès la préhistoire. Il y a environ 15 000 ans, à l’époque magdalénienne, l’homme de Cro-Magnon a habité la grotte de Tai (ou Thaïs), comme l’attestent les nombreux objets trouvés sur place : harpons, grattoirs, os gravés etc. Pendant la période gallo-romaine, il semble qu’un oppidum romain dominait le confluent de la Boume et de l’Isère. En 61 av. J.C. la tribu gauloise des Allobroges qui occupait ce territoire entre en guerre contre les Romains de Marius Lentinus ; les Romains triomphèrent et occupèrent toute la région. Au XIIIe siècle, pendant la Guerre des Episcopaux, St Nazaire fut ravagé par un gigantesque incendie. Au XVIe siècle avec les guerres de religions, la région fut le théâtre de nombreux combats entre catholiques et protestants, suivi de la tragique épidémie de peste de 1586. Au cours de la guerre de 14-18, 23 Nazairois donnèrent leur vie au service de la patrie. Le 29 juin 1944 St Nazaire, bastion avancé des maquis du Vercors, fut bombardé par l’aviation allemande auquel s’ensuivit de tragiques représailles.

Enfin, la construction de l’aqueduc du canal de la Boume, de 1876 à 1879, la mise en eau du barrage sur Isère en 1958, ont donné à St Nazaire son aspect actuel.

Nous débutons la visite par l’aqueduc sous la canicule. Après le sauna de l’ascenseur, nous débouchons sur le haut de l’aqueduc. Sensation garantie !

L’aqueduc de Saint Nazaire

Saint Nazaire a son aqueduc. Il est son étendard. Il est connu dans la France entière et même à l’étranger, avec son imposante silhouette si caractéristique.

l’aqueduc avant réfection

Autrefois, « l’aventure » sur l’aqueduc s’effectuait sur un long et étroit trottoir bosselé, aux pierres inégales, avec, d’un côté, le canal roulant ses flots impétueux et de l’autre, le précipice. Pour seule protection, plus symbolique que réelle, une barrière branlante aux minces barreaux espacés.

Aujourd’hui l’aqueduc a été magnifiquement aménagé. La couverture du canal, la pose d’une superbe barrière moderne permettent aux visiteurs, qu’un ascenseur amène à pied d’œuvre, de parcourir cet ouvrage en toute sécurité et d’admirer le paysage grandiose qui s’offre au regard. Lorsque l’on arrive au « point sublime » où l’aqueduc domine la rivière, où le précipice atteint sa plus grande hauteur, l’émotion est à son paroxysme.

Le pont-aqueduc à une longueur de 235 mètres, il est construit sur un point où le lit de la Bourne présente un étranglement brusque connu sous le nom de « goulet de Saint-Nazaire ».

Le pont-canal se compose, en partant de l’amont de : cinq petites arches de 10 mètres, une arche de 15 mètres, dont l’extrados est à 35 mètres au-dessus de l’étiage de la rivière, huit arches de 12 mètres, une arche de 15 mètres pour franchir la route départementale qui traverse Saint-Nazaire et deux arches de 10 mètres.Toutes les voûtes sont en plein cintre, leurs clefs sont à la même hauteur. Les piles ont, aux naissances, des épaisseurs qui varient de 1,60 à 3 mètres suivant leur hauteur. Les maçonneries sont entièrement faites en moellons calcaires de St Nazaire et en mortier de chaux hydraulique de Cruas (Ardèche). Les travaux du canal ont duré 6 ans, de 1876 à 1882. L’aqueduc est achevé en 1878. Mais les travaux du canal durent jusqu’en 1882. Les travaux sont réalisés par la société Watel et Ferry pour un coût de 4 millions auxquels s’ajoutent 2 millions pour les canaux secondaires, 200 000 francs pour la dérivation de la Lyonne et 800 000 francs de frais généraux.

Après la visite de l’aqueduc et de la salle d’exposition, nous nous rendons à la grotte de Thaïs.

La grotte de Thaïs

La grotte de Thaïs est située à l’entrée est du village de Saint-Nazaire-en-Royans au pied du parc naturel régional du Vercors. Le nom de « Taï » provient d’une espèce locale de blaireau désignée sous ce terme.

La grotte se caractérise par le fait que des groupes humains de chasseurs nomades y ont séjourné dans un abri sous-roche, à la fin du dernier âge glaciaire, il y a 15 000 ans.

C’est le pays des roches rouges, le pays des deux rivières, au pied du grand massif du Vercors. Dans la grotte, rouge et noire, ou dehors près de l’eau ils dressent un camp et les activités s’organisent (chasse, cuisine, taille du silex, travail des peaux.) avec les objets du quotidien ( outils en silex et en os, foyers.…..). Ils côtoyaient alors un paysage de steppe froide où vivent les rennes, les ours, les loups et les perdrix des neiges. Ces groupes se sont adaptés au réchauffement climatique qui voit la végétation de toundra évoluer vers la forêt et à l’évolution de la faune (chevaux, rennes, bisons puis chevaux, cerfs, bouquetins, mammouths, perdrix).

Le campement

Nous découvrons avec la reconstitution d’un camp, leur mode de vie au travers des indices laissés sur place dont l’os coché, objet remarquable et énigmatique, témoin d’un des premiers systèmes de calendrier.

Dans l’abri Campalou, des gravures sur os sont découvertes, ces représentations figuratives sont caractéristiques de la période magdaléniennes. Elles sont ensuite rapidement remplacées par des motifs géométriques ou les os cochés. L’un de ces os présente des encoches dont la répartition suggère une forme de numérotation écrite. Ce morceau de 9 cm serait le support d’un calendrier lunaire, portant sur une période de 3 ans; les marques ont été gravées il y a environ 10 000 ans, ce qui ferait de l’os coché le premier calendrier connu.

L’os gravé

Mais l’archéologie n’est pas le seul atout de Thaïs.

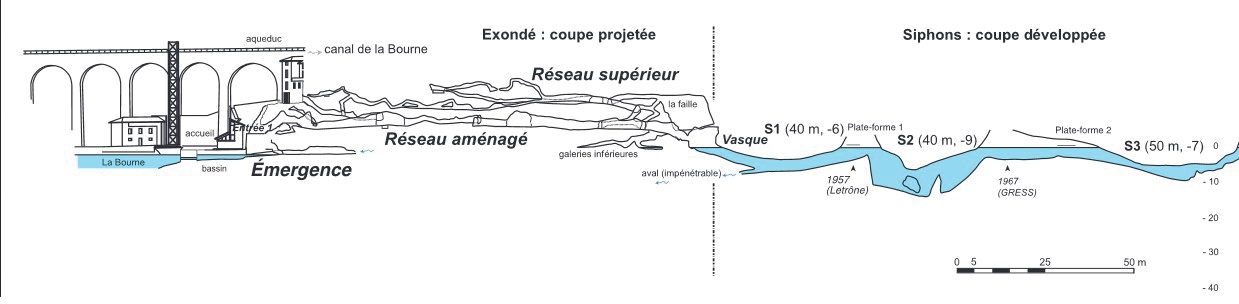

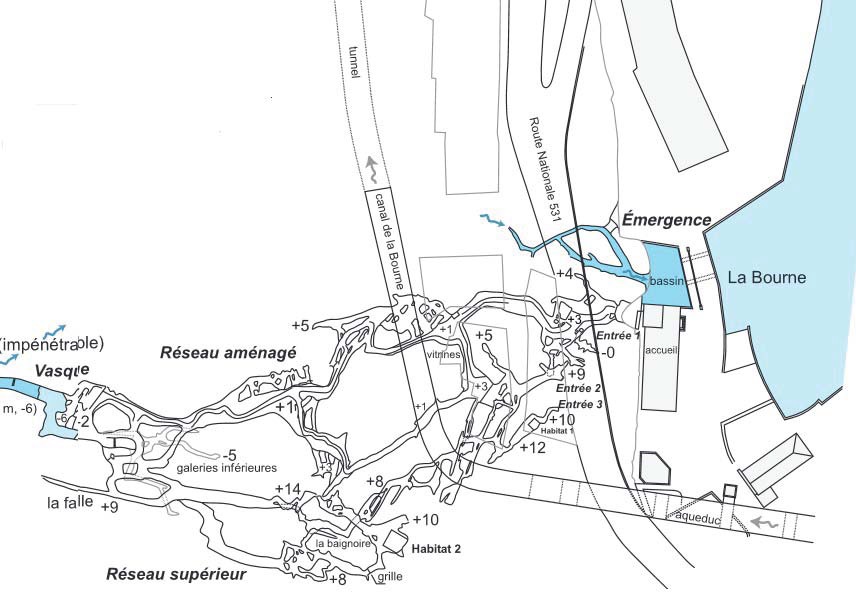

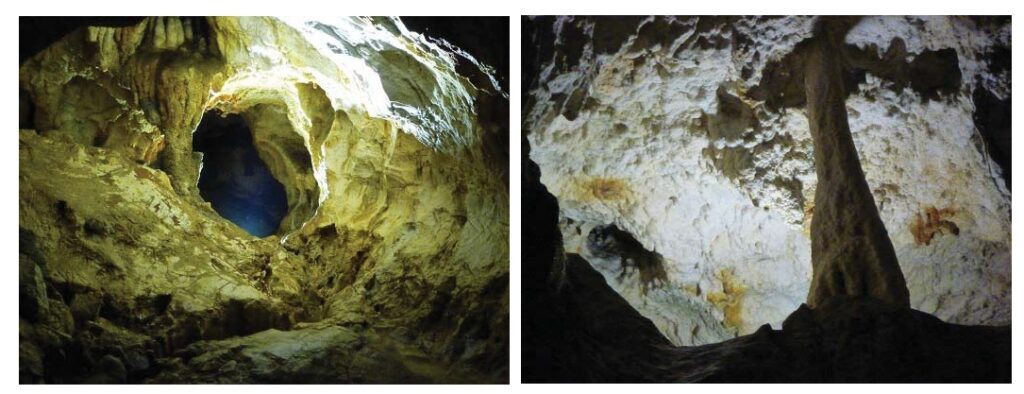

Notre guide met en lumière les subtilités de cette grotte millénaire, environ 600 mètres de galerie sous le village de Saint-Nazaïire-en-Royans. Au delà du réseau d’entrée de 530 m se trouve une zone noyée. La rivière se jettera dans la Bourne à sa sortie de la grotte. Le public ne visite que la partie émergée de Thaïs ; plus des trois quarts sont réservées aux plongeurs spéléologues.

La grotte se compose d’un réseau fossile, pour partie aménagé, et d’un réseau actif qui est le domaine de la rivière souterraine.

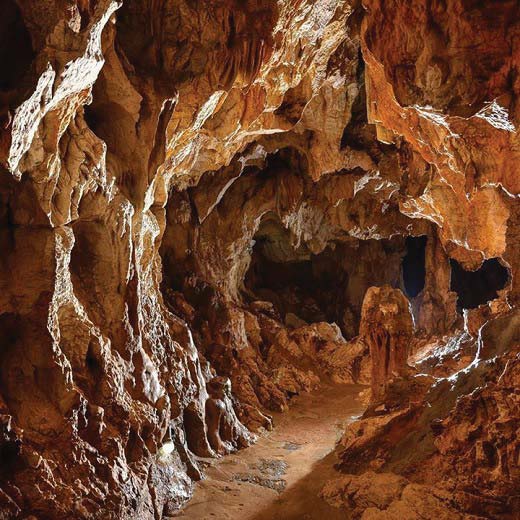

La rivière souterraine de Thaïs a créé un véritable labyrinthe de galeries. Nous circulons dans ce dédale surprenant parmi ses galeries sculptées aux colorations uniques. Nous découvrons de superbes profils creusés dans la roche est déchiquetée, cupules d’érosion du sol au plafond, lames d’érosion …

Thaïs est un réseau souterrain particulièrement coloré et sculpté dans lequel on a une très bonne lecture du travail de l’eau et des événements géologiques qui ont donné lieu à sa formation.

Des photos …

En sortant de la grotte : choc thermique garanti ! Des 17 degrés intérieurs, nous passons à 39 degrés extérieurs : buée sur les lunettes !

Nous décidons de rentrer en revenant par Léoncel avec un petit arrêt pour se désaltérer. Canicule oblige !

A l’année prochaine pour d’autres découvertes ! Commençons à y réfléchir !

C.G.