Sommaire

ToggleDes fêtes…

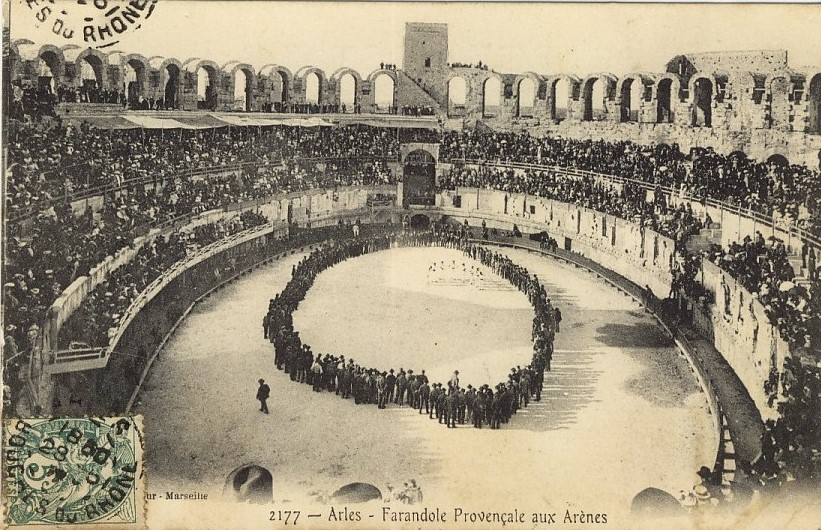

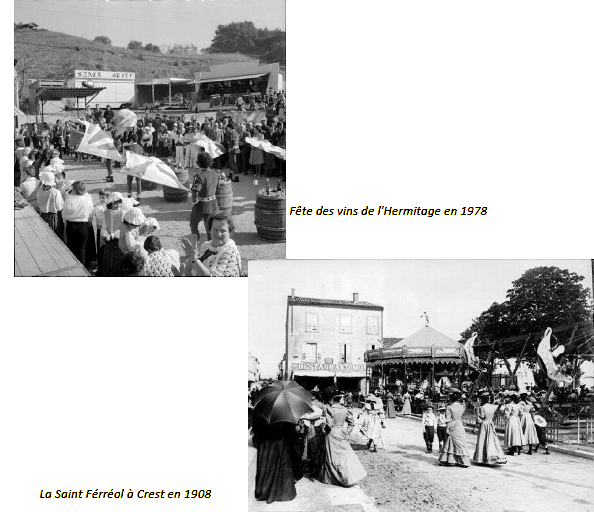

Les fêtes foraines, fêtes patronales, fêtes votives, rythment les saisons annonçant l´hiver ou le printemps, les travaux de la terre ou les récoltes. Les plus célèbres sont des événements connus du monde entier,d´autres ont un rayonnement régional. Les villes et villages honorent leurs Saint Patron. Le sud a ses férias, le nord ses ducasses, le midi ses vogues, les carnavals mais aussi les kermesses, cavalcades, corsos, bals …..

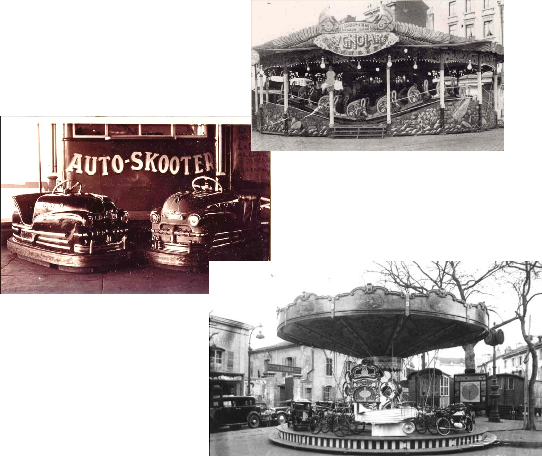

Une fête foraine est un rassemblement itinérant (ou revenant à date fixe) en plein air de forains indépendants. Elle regroupe des attractions et manèges, ainsi que divers stands (jeux de tirs, vente de friandises…). Les premiers manèges vont être améliorés au fur et à mesure du temps. On note ainsi l’apparition du carrousel (à deux étages) qui se distingue du manège (à un étage), mais aussi de multiples stands qui permettront la diffusion dans le pays des nouvelles technologies, notamment la photographie ou le cinématographe, épisode souvent négligé de l’Histoire.

La vogue

La vogue est une tradition spécifique au midi de la France, originaire du Languedoc et de la Provence. Elles désignent les fêtes votives (ou parfois les fêtes patronales) annuelles de chaque commune. Généralement celle-ci consiste en une fête foraine (manèges, attractions, autos-tamponneuses…).

Les vogues, initialement, étaient toujours liées à la fête du saint du village. Célébrations religieuses et civiles, elles s’étalaient sur tout l’été et attiraient dans le village toute la jeunesse des communes voisines qui arrivait en bande et à pied. Ces festivités, en fonction de leur date, marquaient soit une trêve dans les gros travaux des champs, soit la joie des premières récoltes rentrées.

Traditionnellement une fête votive se doit de comporter une parade, des attractions foraines, un repas pris en commun sur la place publique, une grande tombola gratuite, un concours de pétanque, des feux d’artifices, et un bal nocturne.

C’est également lors des vogues que se tiennent les fêtes des conscrits qui honorent les classes de naissance. Dorénavant, on utilise surtout ce nom pour désigner les manèges.

Un conscrit est un jeune homme appelé sous les drapeaux pour effectuer son service national. Le mot conscrit signifie, dans le langage courant, l’ensemble des personnes nées la même année. De même, les personnes nées la même année étaient appelées sous les drapeaux en même temps et faisaient donc leurs classes en même temps. Ainsi une classe représente l’ensemble des personnes nées la même année. L’année des 20 ans est le moyen d’identification d’un ensemble de conscrits : ainsi la classe 1966 désigne l’ensemble des conscrits fêtant leurs 20 ans en 1966 (donc nés en 1946).

Conscrits

La création de la conscription est apparue un peu partout en France, une tradition durant laquelle les jeunes adultes de chaque commune se réunissaient et faisaient la fête, avant de partir à l’armée. Cette tradition marquait en quelque sorte l’entrée dans le monde des adultes. À l’origine cette tradition était réservée aux hommes, et la professionnalisation des armées mit fin à beaucoup de fêtes de conscrits. Dans les endroits où cette tradition perdure, les filles sont généralement admises.

Les fêtes de conscrits sont fortement liées aux fêtes des classes et sont même parfois assimilées à ces dernières, mais les fêtes des conscrits désignent plutôt les fêtes organisées avant de partir à l’armée (aujourd’hui celles-ci sont organisées par les jeunes de 18 ou 20 ans) alors que les fêtes de classe désignent les fêtes regroupant toutes les personnes nées la même année.

Les fêtes de conscrits varient d’une région à une autre, et même à quelques kilomètres de distance les différences peuvent être flagrantes. Cependant, dans beaucoup de villages des bals sont organisés par les conscrits et ceux-ci portent généralement une cocarde tricolore, annoncent leur venue en « jouant » du clairon et chaque classe possède son drapeau (de plus en plus rare).

La fin du service national aurait logiquement dû marquer la fin de cette tradition, mais beaucoup y restent encore attachés. Certains considèrent cette tradition comme une beuverie, alors que d’autres, particulièrement en milieu rural, estiment qu’il s’agit d’une tradition très ancrée, qui à l’instar du service militaire, représente une période riche en anecdotes laissant à ses acteurs le souvenir d’une expérience mémorable. Cet événement joue parfois le rôle de catalyseur et permet un rapprochement ponctuel de personnes de milieux culturels ou sociaux différents.

La fête foraine

La fête foraine est un rassemblement en plein air de forains indépendants itinérants revenant à date fixe. Elle regroupe des attractions et manèges, ainsi que divers stands, tels que jeux de tirs ou vente de friandises.

Qui ne se souvient de la barbe à papa ?

Il apparaît assez courant de trouver des barbes à papa lors d’une visite à un champ de foire, au cirque ou à une fête foraine. Elle est aujourd’hui vendue aux côtés d’autres confiseries.

La couleur la plus courante de barbe à papa est le rose, mais on en trouve également en blanc, bleu, vert ou jaune selon le colorant utilisé. Elle n’a pas beaucoup d’arôme, sinon celui de sucre, bien que la machine elle-même dégage un goût de sucre cuisiné.

Le simple fait de manger de la barbe à papa représente une attraction, et fascine aussi bien les enfants que les adultes. C’est doux et gluant et quoiqu’elle ressemble à de la laine au toucher, elle devient croustillante au contact de la salive et fond presque instantanément dans la bouche.

Les premières « foires foraines » étaient des stands et des petits manèges démontables se déplaçant à travers tout le pays dès le début du XIXe siècle, particulièrement au nord de la Loire. Peu à peu, les forains (« ceux qui travaillent à la foire ») se regroupent et fondent un groupe distinct du marché avec une place précise, qui sera rebaptisé « fête foraine ».

Tout ce qui n’est pas rentable n’est pas forain, aussi les stands sont magnifiques pour attirer les chalands, en étant munis de miroirs, décors fantaisistes puis éclairés à l’électricité. On installe de gigantesques orgues de foire, dont la musique vent portant, s’entend jusqu’à 3 kilomètres. Si la fête est cachée par des arbres, les forains et les visiteurs sont ainsi avertis de la présence de la fête.

Le rôle forain est avant tout informatif : Les troubadours n’existant plus, les forains traversent les pays de village en village et apportent ainsi les « nouvelles » de la région (à l’analogue toujours actuel, de l’annonce locale ambulante d’un spectacle de cirque), en s’ajoutant au divertissement. Cet aspect s’estompera avec la diffusion de la télévision dans les années 1950.

Le cheval utilisé pour transporter les manèges, sera remplacé par la vapeur puis par l’électricité dès le début du XXe siècle.

L’électricité sert au départ davantage à attirer le chaland plutôt qu’à éclairer réellement. L’éclairage électrique est particulièrement remarqué lors de l’exposition universelle de Paris en 1900.

Le cinéma sera lui aussi nomade, en particulier de 1895 à 1914. Les forains ayant racheté aux frères Lumière des droits, des salles de cinématographe mobiles verront le jour en fête foraine et présenteront des films de Georges Méliès, jusqu’à la Première Guerre mondiale où le cinéma se sédentarise complètement.

À l’origine, les attractions étaient des artistes présentant leur talent seul ou en groupe (jongleurs, funambules, contorsionnistes…). Afin d’attirer davantage les foules, des personnes ayant des dons inhabituels ou des caractéristiques particulières (nains, géants, femmes à barbe, homme éléphant…), étaient présentées dans des tentes mises en retrait des lieux de spectacles.

Ce type de spectacle, bien que s’étant progressivement raréfié au profit des manèges à sensations attirant davantage le public et également par souci d’humanité et respect des personnes, existe toujours dans quelques fêtes foraines et parcs d’attractions, comme actuellement les hommes géants les plus grands de France et du Monde, au Parc Saint-Paul, occasionnant souvent la photo familiale souvenir, et les spectacles de cirque fréquents dans les fêtes et parcs.

L’art forain est qualifié ainsi car il rassemble tous les métiers, du verrier à l’ingénieur en passant par l’architecte pour la réalisation des manèges, dont les fameux orgues limonaires de carrousels de chevaux de bois.

Les premiers manèges vont être perfectionnés au fil du temps. Ainsi apparaît le carrousel à deux étages qui se distingue du manège à un étage, mais aussi de multiples stands qui permettront la diffusion dans le pays des nouvelles technologies, notamment la photographie ou le cinématographe, épisode souvent négligé de l’Histoire.

Enfin, la fête foraine propose à ceux qui n’ont pas les moyens de posséder un cheval, un vélo ou une voiture, un tour de manège en substitution. Au début du XXe siècle, on verra ainsi plus de vélocipèdes et d’automobiles sur les planchers des manèges que sur les routes.

Avec l’arrivée de la télévision, le caractère informatif de la fête foraine disparaît. Pour continuer d’attirer les foules, les forains font appel à des attractions de plus en plus impressionnantes. Ce procédé est toujours d’actualité, le credo des fêtes foraines aujourd’hui témoigne de cet état d’esprit : « Toujours plus vite et plus haut, toujours plus fou, toujours plus fort ».

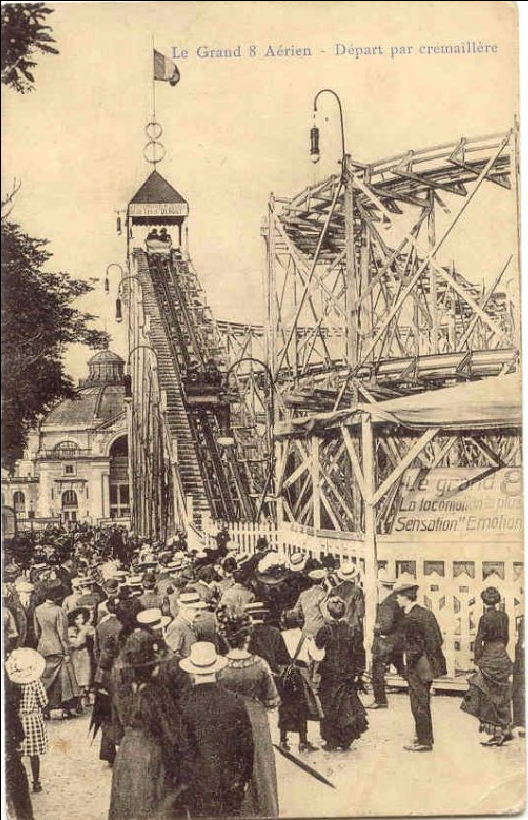

On y trouve encore des attractions traditionnelles, telles que tirs, loteries, confiseries, manèges d’enfant, voyantes ou entre-sorts, ainsi que des cirques et des ménageries, même si ces derniers vont peu à peu disparaître au profit des grandes attractions. À côté du « Mur de la mort » et du « Globe Infernal » où des forains à moto, puis en voiture défient les lois de la gravité, se côtoient des manèges d’avions, des circuits de karting, puis des montagnes russes avec les premières sensations fortes…

Les parcs d’attractions excepté aux États-Unis, sont encore rares à cette époque en France et seules les fêtes foraines comportent des attractions à sensations, qui en ont donc l’exclusivité, ce qui sera le cas jusqu’aux années 1980.

Dans les années 1960, la grande attraction vedette demeure la montagne russe Scenic Railway. Les montagnes russes métalliques remplacent celles en bois. Le Rotor et le Tagada font leur apparition.

En 1964, la Foire du Trône s’installe Pelouse de Reuilly. Elle accueille un nouveau manège à sensations, le Skiliff, dont les douze nacelles s’élèvent à l’aide d’un énorme bras de fer et virevoltent à une hauteur impressionnante pour l’époque. Après les Grands Huit, le Skiliff marque le début de l’ère des grandes attractions en s’élevant jusqu’à 40 m de haut, atteignant des vitesses importantes.

L’arrivée, puis le développement en manèges des parcs d’attractions depuis les années 1990, fit au départ quelque peu concurrence aux fêtes foraines, mais heureusement à la suite de l’engouement du public pour la fête, les jeux et les sensations fortes, étant différentes et complémentaires des parcs, ces fêtes obtiennent toujours autant de succès, en développant parallèlement notamment des Flatrides impressionnants.

Les fêtes foraines contiennent une majorité de Flat rides (manèges à mouvement circulaires) et Vertical Rides ( type d’attraction totalement vertical, fondée sur le principe de la chute libre ), étant plus faciles à installer ou démonter, et transporter par camion que les montagnes russes, apanage des parcs d’attractions.

Une fête foraine est composée de plusieurs stands de jeux ou gustatifs et d’attractions ambulantes destinées au divertissement, installés temporairement dans une ville ou un espace dédié.

Aujourd’hui ces principales activités se retrouvent dans une fête foraine, tout dépend de la place accordée aux forains :

- Les attractions à sensations de différentes hauteur,

- Les grandes roues,

- Les manèges d’enfants,

- Les mini-kartings,

- Les parcours scéniques : Palais du rire et des glaces, trains fantômes, cinémas dynamiques…

- Les trampolines et bulles sur l’eau, les toboggans,

- Les jeux de tir (carabine, tir à l’arc, ballons, quilles…)

- Les jeux d’adresse divers (pêche enfantine, chevaux, lancers d’anneaux, ballons, etc.),

- Les machines à sous et machines à griffes,

- Les jeux vidéo, flippers, baby-foot et palets,

- Les jeux de force et d’équilibre (punching ball, échelle pivotante)

- Les loteries de peluches et cadeaux,

- Les buvettes, stands de glaces, barbes à papa,

- Les stands de restauration salée

En raison de leur aspect temporaire, les flat-rides, plus faciles à monter, démonter et transporter par camion, sont majoritaires dans les fêtes foraines par rapport aux montagnes russes, celles-ci étant davantage présentes dans les parcs d’attractions fixes.

Le nombre de fêtes foraines en France est très important, changeant de ville au cours de l’année, et elles peuvent s’installer pour une durée variable de seulement un week-end ou pour une semaine, un ou deux mois, voire une grande partie de l’année comme sur la Côte d’Azur.

Elles animent beaucoup de principales grandes villes une ou deux fois par an. Par commodité et respect des riverains dû au bruit, un certain nombre ont du changer d’aménagement vers la périphérie, d’autres centrales doivent ne pas mettre de sonorisation ou arrêter celle-ci à partir de 22 heures.

La France compte près de 35 000 fêtes foraines par an, un Français sur trois y passant en moyenne une journée par an. Les principales en France :

- La Foire du Trône, à Paris 12°, les mois d’avril et de mai,

- La Foire Saint-Romain, à Rouen, de mi octobre à mi novembre,

- La Foire de Mai à Metz, une grande partie du mois de mai,

- La Foire attractive de Nancy, tout le mois d’avril,

- La Vogue des Noix, une semaine d’octobre à Firminy (42). Les manèges se mêlent aux stands de produits, artisanaux. Elle conclut par un défilé en corso,

- La Vogue des Marrons à Lyon

- La Foire-Kermesse de Mulhouse en Alsace,

- La Foire aux Plaisirs deux fois par an à Bordeaux, trois semaines au printemps et à l’automne,

- Mégapark, fête foraine annuelle située à Aix-les-Bains entre le mois de mars et de mai.

- La Fête des Loges, à Saint Germain en Laye (78), juillet à mi-août

- La Fête des Tuileries, à Paris, juillet à mi-août, depuis 1993

- La Fête à Neu-Neu, Bois de Boulogne, à Paris de septembre à mi-octobre

- La Foire Saint-Martin à Pontoise (95), mi novembre

- Les Jours de fête au Grand Palais, à Paris, fin décembre des années impaires (depuis 2001)

La fête foraine peut s’associer à une forme de culture, par le fait qu’elle attire un grand nombre de personnes, tant sur le plan technique et visuel que sur le côté sensationnel de ses attractions, d’où la curiosité et l’émerveillement qu’elle engendre.

Issue des grandes foires marchandes du Moyen Âge, la fête foraine des XIXe - XXe siècles est, à l’analogue d’un cabinet de curiosité du XVIIIe, un lieu « extraordinaire » où se côtoient divertissement, rêve imaginaire et instruction.

La fête foraine se distingue par sa grandeur et son accès à la population tout entière, notamment les plus humbles. Ceux-ci y découvrent un véritable « abrégé du monde », un « laboratoire bouillonnant » où s’entremêlent attraction et découverte. Et contrairement à ce qu’on pourrait penser de prime abord, les forains ont joué un rôle résolument actif et moderniste dans la « popularisation » de la science et de la technique auprès des masses.

La fête foraine trouve son origine dans les spectacles des foires marchandes du Moyen Âge où saltimbanques, jongleurs et comédiens donnent des spectacles d’estrade, proches de la comedia dell’arte ou de Guignol.

Au seuil du XIXe siècle, la foire reste à la fois divertissante avec ses boîtes à vues colorées et animées, ses dioramas, ses monstres et ses phénomènes, ses personnages de tirs et de jeux de massacre, et commerciale avec la vente de santons et d’images pieuses. Tout au long du XIXe, la foire de divertissement se développe et propose chaque année des attractions nouvelles : manèges de vélos, carrousels à vapeur, chenilles-vagues de l’océan mais aussi maisons hantées, petits trains et autodromes. À la Belle Époque, le champ de foire se présente comme un véritable « abrégé du monde », et les foules, notamment les plus modestes, y découvrent alors les dernières merveilles de la science : elles s’affichent sur les tréteaux des «cabinets de curiosité», se découvrent au fond des vitrines des musées anatomiques, se déploient le long des toiles peintes des panoramas ou sur les façades des théâtres forains pour le cinéma.

Alliant une vocation pédagogique toujours présente à une envie de merveilleux propres à ces industries qui «amusent en instruisant», les attractions foraines proposent au XIXe et au début du XXe un aperçu spectaculaire dans les domaines des mathématiques, des sciences naturelles et des sciences humaines. En mathématiques, le calcul des probabilités n’entre dans la pratique des mathématiques qu’au début du XVIIIe, avec les ouvrages de Montmort (1708), Bernouilli (1713) et de Moivre, (The Doctrine of chances, 1718).

C’est désormais une branche autonome des mathématiques qui utilise les techniques de cette science, et diversifie considérablement ses champs d’application. C’est également à cette période qu’apparaît la théorie des assurances (dont on vient de reparler à l’occasion du prix Nobel d’économie) et la pratique des loteries. Bien que n’ayant pas une théorie mathématique rigoureuse des probabilités, les forains l’ont largement employée dans la fabrication et dans l’utilisation des loteries. Ils aménagent différents fonds de roue, définissant ainsi les probabilités de gains en fonction de leurs besoins ou de l’affluence de joueurs. Tout au long du XIXe, les savants physiciens, chimistes et astronomes courent les rues, transformant les boulevards en véritables «écoles de physique» par la présentation d’expériences amusantes qui «plongent le public dans d’ineffables délices».

Sur la fête foraine, ces physiciens-démonstrateurs, physiciens-prestidigitateurs ou ingénieurs-mécaniciens, qui se font appeler professeurs, exhibent et dévoilent toutes les applications modernes de la science, notamment celles qui autorisent des effets magiques : le magnétisme, l’électricité, l’optique, les propriétés de l’air et les encres invisibles . Avec l’invention du télescope, le phénomène s’inverse puisque c’est la foire qui offre des outils à la science. En effet, en 1608 à Hildelbourg, on aurait vu dans un spectacle de foire le forain flamand Haus Lipperwey présenter un objet magique : une lunette à deux lentilles bout à bout qui permet la distorsion du réel, produisant des effets merveilleux. Informé, Galilée aurait transformé cet «engin trompeur», tant décrié par la science de l’époque, en objet d’observation scientifique, prouvant ainsi que ce qu’on y voyait était vrai.

En zoologie et en botanique, la présentation et la représentation des animaux (cheval, cochon, vache) et des plantes dans le contexte de la fête foraine s’effectuent dans le souci de «montrer plutôt que de démontrer», mais permettent de faire connaître la faune et la flore exotiques (lion, éléphant) à une large population. Issues de la tradition des «montreurs d’ours» sur les foires, les ménageries foraines se développent au XIXe ; il en est de même pour les expositions universelles et coloniales. Elles offrent des modèles vivants à des peintres animaliers désireux de réaliser des portraits et permettent aux professeurs du Jardin du Roy ou du Muséum d’histoire naturelle d’entreprendre des études scientifiques sur certains spécimens : c’est ainsi que Buffon étudie l’orang-outang.

L’apparition des musées anatomiques sur les champs de foire témoigne de l’offensive médicale déclenchée au milieu du XIXe par les progrès de la médecine, par la révolution pastorienne et par les campagnes hygiénistes. La volonté pédagogique de ces musées est clairement attestée par les textes des catalogues ou par le discours très scientifique et moralisateur du «professeur» annonçant le spectacle qui vante les bienfaits de la santé et les ravages d’une vie déréglée.

Les musées comportent des sections d’anatomie générale, d’embryologie, d’obstétrique, de chirurgie, de phrénologie, de tératologie et d’anatomie pathologique (cette dernière présentant les maladies vénériennes étant visitables en salle réservée aux adultes). Les cires fabriquées à l’usage des savants par des établissements spécialisés sont ensuite commercialisées et utilisées par les forains qui les détournent de leur fonction initiale pour satisfaire l’attirance du public pour le monstrueux et le bizarre. Ainsi, Jules Talrich (1826-1904), modeleur officiel de la Faculté de médecine de Paris, établit un musée anatomique sur les grands boulevards et fournit des pièces à d’autres établissements forains itinérants comme le musée du docteur Spitzner et le Grand Panopticum de l’Univers qui a circulé jusqu’en 1958. Enfin, guérisseurs et arracheurs de dents parcourent la foire en proposant élixirs, baumes et onguents dont eux-seuls connaissent le secret.

En sciences humaines, la géographie est particulièrement à l’honneur : en effet, l’expansion des empires coloniaux et l’immense essor de l’exploration de la planète par des expéditions scientifiques au XIXe font de ces explorateurs et voyageurs de véritables héros de l’époque. Leurs exploits sont popularisés dans des gazettes, journaux, revues, et inspirent les grands romans d’aventure. L’engouement pour le voyage et la découverte de la terre est tel que le forain matérialise et reconstitue des scènes et paysages de ces contrées lointaines. À la fin du XIXe, dans l’enceinte de la fête foraine, le public est invité à un voyage immobile autour du monde, à travers des décors, cycloramas, dioramas et panoramas dotés de reconstitutions animées et spectaculaires de différents paysages : le pôle nord, le désert, la jungle, les villes mythiques (Venise) ou les grands chantiers qui remodèlent la surface de la Terre.

Grâne 1945

À mi chemin entre histoire et sociologie, l’histoire criminelle et la criminologie, attire les foules : on va en famille sur les lieux du crime, voir l’assassin attaché au pilori, assister au supplice sur la place publique. Sous l’Ancien Régime, les bourreaux tirent profit de ces spectacles en exposant le corps dans «l’entre-sort» d’une baraque foraine. Jusqu’à ce qu’ils aient l’idée de pérenniser ces spectacles «événementiels». C’est ainsi qu’en 1771 se créent les premiers musées de cire, dont celui du boulevard du Temple à Paris qui présente les effigies de tous les criminels à la mode. Le fait criminel devient ainsi le thème de prédilection de ces étranges «cabinets de curiosité», ancêtres de nos fêtes foraines.

Au XIXe, ces spectacles délicieux s’intègrent dans les foires et, par exemple, le Grand Panopticum de l’Univers présente, vers 1925, les têtes en céroplastie des assassins de la bande à Bonnot. En ethnographie, les forains exposent au public les habitants des contrées lointaines et les modes de vie de ces spécimens «sauvages». Dans l’éventail des représentations de peuples du monde proposé sur la fête, certaines catégories obéissent à des critères scientifiques, tels que les musées ethnographiques (dont les cires ethnographiques de Jules Talrich), tandis que d’autres sont plutôt folkloristes, voire totalement fantaisistes. Enfin, non seulement les forains ont fait connaître des inventions techniques (phonographe, rayons X, montgolfière, automobile, aéroplane), mais ils ont eux-mêmes innové en mettant au point des machines à vapeur, des échafaudages, des vérins. Ceci dans des conditions de sécurité et de fiabilité qui ont été ensuite utilisés à grande échelle par l’industrie.

Le Corso

Ce nom d’origine italienne signifie, en italien, « rue », parfois « promenade publique ». Le corso, comme en témoigne sa définition étymologique, est à l’origine une occasion de célébrer ensemble, en extérieur, un événement important. Celui-ci, coïncide bien souvent avec l’arrivée du printemps, tout comme celle de la période des carnavals, qui reste attachée à la fin de l’hiver, autour du Mardi gras. Depuis plus de cent ans, pour certains corsos, plusieurs générations se sont transmis ce savoirfaire, cette envie de créer chaque année quelque chose de nouveau.

À la fin du XIXe siècle, les corsos étaient composés surtout de charrettes ou tous autres véhicules décorés de branchages et de quelques fleurs. Les participants étaient bien souvent grimés comme pour le Mardi gras, ou comme l’on disait plutôt, « mâchurés ». Habillés de façon fantaisiste, ils avaient pour objectif de faire sensation, se moquer des gens de façon humoristique, attirer l’œil du spectateur, lui donner envie de participer à la liesse populaire, au son de musiques locales.

Ces chars étaient à l’origine tirés par des chevaux, parfois des bœufs, dont la tradition des fêtes de bouviers est encore très présente dans la Drôme (Nyons, Loriol, Montoison, Upie …). À cette époque, ces défilés de chars étaient appelés cavalcades, car en général tirés par des chevaux.

Ce défilé et composé le plus souvent d’une douzaine de chars fleuris. L’événement est aussi accompagné de l’élection d’une reine et de ses dauphines, les prétendantes à la couronne peuvent s’inscrire au concours de beauté dès l’âge de 16 ans. Les trois premières gagnantes ont leur place réservée sur le dernier char pour défiler dans la ville les jours de la fête de Pâques. A noter que les chars du défilé de Nyons ont longtemps servi au carnaval de Nice l’année suivante.

Corso de Nyons en 1929 et…..

…. en 2016

On retrouve cette appellation, par exemple, au Carnaval de Paris, où les grands cortèges de 1896 et 1897 de la « Fête » ou « Promenade du Bœuf Gras », furent baptisés « Cavalcade du Bœuf Gras ».

C’est vers le milieu du XXe siècle qu’apparaît le mot « corso ». Après la guerre de 1914-1918, quelques voitures, parfois petits camions, sont décorés et se mêlent aux chars traditionnels. Après la Seconde Guerre mondiale, c’est l’apparition des premiers tracteurs. Les moyens de locomotion changent peu à peu, mais la tradition de fabrication des chars reste la même ou presque : sujets créés et fleuris par des associations, des quartiers ou des villages.

La Fête des Bouviers

Toutes les fêtes ont une origine lointaine. Si l’on remonte à la civilisation romaine, on s’aperçoit que les Romains honoraient leur divinité. Une fête était toujours célébrée en l’honneur d’une ou plusieurs divinités. Alors, chaque année, ils se rassemblent pour les fêter. Une occasion pour les Romains de se divertir consistait à fêter la divinité de la fertilité des champs et aussi de la fertilité humaine : le Dieu Liber. Pour honorer le Dieu, les paysans se rassemblaient à Rome. Chants, danses, spectacles improvisés d’un comique grossier, emplissaient la ville. Cependant, là aussi, l’influence des Grecs a joué. Liber fut assimilé au Dieu grec Bacchos (en latin Bacchus), Dieu du vin et de la joie. Son culte s’associait à celui de Cérès, déesse des moissons. Liber devint lui aussi un Dieu du vin, à qui l’on demandait le 17 mars, de favoriser la croissance de la vigne et qu’on honorait, bien sûr, en buvant copieusement. C’est ce jour-là, de préférence que les jeunes gens, fils de citoyens, accomplissaient les rites du passage de l’âge enfant à l’âge d’homme libre, désormais apte à procréer.

Sous l’influence de l’Empire Romain, les Gaulois fêtaient les saisons, le printemps, l’été (fête du feu), l’automne (fête des vendanges), l’hiver (au gui l’an neuf). Puis cinq siècles avant notre époque en France, la fête païenne de printemps côtoyait la fête chrétienne de Pâques. Selon Alain Decaux dans « Histoire des Françaises », le dimanche des fontaines (qui est la date traditionnelle de la fête des bouviers), Jeanne d’Arc emportait son dîner pour allait danser avec garçons et filles.

La fête des bouviers, descendante des fêtes celtes, gauloises et latines a su garder en évoluant ce qui la rattachait a son lointain passé : la population, sa ruralité, le vin, le Bacchus, les chants, les danses et les jeunes gens, sont représentes ici par les classards.

En 1939

Le char de Bacchus

Comme chacun le sait dans les temps anciens (les siècles derniers), les labours se faisaient du début du mois de septembre à la fin du mois de décembre et il est vrai qu’il fallait beaucoup de temps à une paire de bœufs pour tirer la charrue et labourer un hectare de terre.

Aussi pour aller plus vite des bouviers, c’est à dire des meneurs de bœufs se «louaient» auprès des propriétaires les plus riches pour mener les attelages composés des bœufs et de la charrue et faire la saison des labours. Or à la campagne la tradition voulait et veut encore qu’à la fin de tout travail saisonnier soit organisée une «réboule» ou autrement dit un repas suivi d’une fête. Les labours n’échappaient pas à cette règle et par conséquent le Bouvier qui avait accompli le meilleur travail : car mine de rien ce n’est pas si évident de tirer des sillons droits et de labourer un champ suivant les règles de l’art ; Ce meilleur Bouvier était déclaré le roi des Bouviers par ses pairs. Bien sur c’était l’occasion de faire la fête mais sans oublier de rendre grâce à Dieu pour tous les bienfaits produits par la terre et particulièrement le blé qui donne le pain. Cela se traduisait par une messe solennelle où était béni symboliquement le pain.

Ainsi on comprend mieux les réminiscences du passé et le pourquoi de cette volonté qu’ont tous les Bouviers à faire que cette tradition continue d’exister afin de la perpétuer . Aujourd’hui on ne trouve plus en France de Bouviers en tant que métier mais on les trouve dans toutes les personnes qui prennent un jour en main cette fête car ils ont les qualités de cœur à vouloir faire les choses belles et bien . Les chars fleuris de notre corso en sont chaque année l’illustration concrète.

La fête des bouviers est une vieille tradition drômoise dont on ne sait plus très bien à quand elle remonte. Les bouviers étaient les conducteurs de bœufs. A la fin des labours, ils faisaient la fête, toujours trois semaines avant Pâques, avant d’entamer une nouvelle saison agricole.. C’est d’ailleurs ces mêmes bouviers qui conduisaient le cortège. Ainsi, ces personnes qui dévoilaient leur créativité ne pouvait que se nommer que « la fête des bouviers ». C’était une fête sans prétention, les attelages marchaient dans la poussière d’une route non goudronnée, traînant des charrues et des râteleuses décorées de buis et de fleurs. Mais c’est le Roi, son Dauphin et Bacchus qui depuis toujours sont a l’honneur ce jour-là. Ils sont l’âme de la Fête. Aujourd’hui, ce ne sont plus les bœufs qui tirent les chars, mais les tracteurs qui tireront les chars localement. Le char du roi ouvrira le défilé, intronisé roi comme chaque année par la remise de l’aiguillon. Le pic, qui servait à faire avancer les bœufs, est devenu l’emblème de la fête et le roi y attache dessus son écharpe. Le reste de la royauté est composé des Dauphins, qui seront roi et reine l’année suivante, et des Bacchus qui ont été roi et reine l’année précédente et qui fermeront le défilé en offrant le vin à tout le monde. La veille de la fête, le maire de la ville remet symboliquement les clefs de la ville au roi : pendant 48 heures la République redevient une royauté. Bacchus qui est a l’honneur dans ces fêtes, est l’héritage de l’époque gallo-romaine. Depuis, il a toujours été honoré. Les Bouviers mangent et boivent autours des chars ; c’est une manifestation de l’amitié, de la fraternité et de l’optimisme qui unit les hommes dans la joie du printemps.

En attendant le grand jour, on s’active dans les quartiers de la ville pour peaufiner les chars. Les habitants et les artisans des quartiers sont mobilisées pour les préparatifs, le froissage des roses. Sur presque tous les chars, il y a un sujet. Il y a aussi les classards, ces jeunes gens qui auront 19 ans dans l’année et qui défilent en habit bleu avec le calot bleu blanc rouge sur la tête. Autre tradition : la quarantaine de personnes qui composent le comité des bouviers ne sont que des hommes ! D’ailleurs, l’arrivée des reines dans la royauté ne date que de quelques années, auparavant il n’y avait que des rois.

Comme exemple prenons le programme des festivités pour la ville de Loriol (26) . Elles démarrent la veille avec le bal et peuvent se prolonger sur une semaine Le défilé des chars a lieu le dimanche, le lundi à 13 h a lieu le banquet des bouviers ouvert à tous à l’espace festif . Le mercredi, la journée est consacrée aux enfants. Les forains, installés sur la place font demi-tarif ce jour-là. Un lâcher de ballons a lieu avec des cadeaux à gagner. Le vendredi, c’est la soupe au lard. Et enfin le samedi, retour de fête avec le corso nocturne avec les chars illuminés.

Et maintenant, la Fête ds Bouviers d’une autre commune dont le programme des festivités est sensiblement identique, à quelques variantes près.

Le Dimanche matin, c’est la réception royale chez leurs majestés où tous les chars fleuris se rassemblent sous la houlette de la fanfare municipale . Toutes les personnalités du monde politique local ainsi que les représentants des familles royales des communes avoisinantes où l’on trouve encore des fêtes des Bouviers se retrouvent aussi dans la demeure royale d’un jour pour apporter leur encouragement et leur soutien à cette fête populaire.

Tout en écoutant l’aubade de la fanfare, vous mangerez les incontournables « bugnes » accompagnées d’un vin blanc généralement doux mais aussi de boissons chaudes qui sont toujours forts appréciées car une des caractéristiques de cette fête c’est qu’il fait souvent froid, voire très froid.

A 11 heures c’est le moment de la traditionnelle messe œcuménique des Bouviers dans l’église . C’est toujours un moment très fort du fait du mélange des textes liturgiques et de la musique sacrée avec le concert de l’ harmonie municipale et des chants interprétés par la chorale locale.

Après la messe, c’est encore une aubade de la fanfare sur la place de l’Eglise où tout le monde se rencontre et se souhaite la bonne année.

L’après-midi, dès 14 heures, leurs majestés le Roi et la Reine de l’année ouvre le grand défilé du corso fleuri et des différentes harmonies. Toute la commune est en fête. Il faut venir le voir pour le croire et les mots ne peuvent définir ces instants féeriques et magiques.

La journée du Dimanche se terminera par une aubade à la salle des fêtes de toutes les fanfares ou animations musicales qui auront été présentes sur le corso.

Le Lundi le dauphin, c’est à dire le futur roi de l’année suivante, invite toute la population à un apéritif chez lui. C’est encore l’occasion d’échanger des propos sur la vie de tous les jours avec ses joies et ses peines.

A 12 heures, c’est au tour de la municipalité d’accueillir à la mairie toutes les familles royales, les édiles locaux et la population pour un apéritif d’honneur. Puis vers les 14 heures beaucoup de personnes se regroupent à la salle des fêtes pour participer au traditionnel banquet qui sera l’occasion, outre d’y bien manger, d’y entendre des histoires de l’ancien temps, des chansonnettes et des discours .

A 20 heures, c’est le moment tant attendu du détrônement des royautés car ce sera le moment de découvrir le couple qui aura été choisi par la royauté en place pour lui succéder dans les années à venir. Autour de ce détrônement il y a beaucoup de folklore et notamment une chorale improvisée qui rythme le déroulement de cette cérémonie.

Un bal ouvert à tout le monde clôturera cette dure journée du Lundi.

Mais les Bouviers ne sont jamais fatigués et le Mardi soir il vous invitent à venir déguster la soupe au fromage qui est un grand rendez-vous et autour duquel aucune publicité n’est faite tant il y a du monde pour y participer. Un bal populaire clôturera cette soirée du Mardi fort tard dans la nuit.

Carnaval

Le Carnaval est une période de divertissement pendant laquelle l’ordre établi et la distribution des rôles sont renversés. Le roi devient un humble habitant, le mendiant est sacré roi du Carnaval, chacun se promène masquéou grimé, et se cache derrière son masque pour faire cequi lui est interdit en temps normal. Les conventions etles règles sociales sont modifiées, bousculées etoubliées pendant le Carnaval. Comme toute fête au sensplein du terme, le Carnaval est la négation du quotidien.Symbole même de la fête populaire, il instaure untemps pendant lequel il est possible de s’affranchir desrègles et des contraintes du quotidien. Ainsi, il permetd’outrepasser les règles morales et sociales. Ellescélébraient le commencement de l’an nouveau et le réveil de la nature. Pendant quelques jours, les esclaves devenaient les maîtres, les maîtres prenaient la place des esclaves, les servant à table par exemple : devenait permis ce qui était habituellement interdit.

Pourquoi porter un masque ? Autrefois, la plupart des hommes cultivaient la terre. Ils croyaient que si les morts revenaient, les récoltes seraient meilleures. Ils croyaient aussi que dans le monde des morts, tout était l’inverse des vivants ; les gens mettaient alors un masque et un déguisement pour attirer les esprits des morts.Le carnaval, c’est aussi le besoin de s’amuser, d’oublier durant un certain temps les soucis de tous les jours. L’hiver est ainsi devenu la saison des masques. Grâce aux déguisements, aux masques, chacun peut oublier pour un temps la misère, la maladie, la souffrance. Chacun peut changer de condition : les hommes se déguisent en femmes, les enfants s’octroient des droits d’adultes. La réserve qui régit habituellement les rapports sociaux disparaît. Le masque de l’hypocrisie tombe : place à la satire et à l’humour.

Les travestissements de tous genres, les bals nocturnes et masqués, les promenades du dimanche gras et du mardi gras sont les principaux amusements auxquels on se livre pendant le carnaval. Le carnaval de Venise et en général ceux des pays méridionaux sont les plus célèbres et les plus brillants. Les masques prennent les caractéristiques des êtres surnaturels qui sont les démons et les esprits des éléments de la nature, c’est pourquoi le masque a une fonction pour conjurer le mauvais sort.

Le Carnaval précède le mercredi des cendres et le Carême. Le Carnaval se déroule en hiver (dans l’hémisphère nord) mais sa date est mobile puisqu’elle dépend de la date de Pâques. Le Carnaval commence le jour de l’Epiphanie, jour des Rois, et se termine le jour de mardi-gras veille du mercredi des cendres. Le point culminant est le jour du mardi-gras. Selon les pays ou les régions le Carnaval court durant toute cette période ou il est limité sur une période donnée dans cet intervalle.

Les carnavals sont un type de fête relativement répandu en Europe et en Amérique. Ils consistent généralement en une période où les habitants de la ville sortent déguisés (voire masqués ou bien maquillés) et se retrouvent pour chanter, danser, faire de la musique dans les rues, jeter des confettis et serpentins, défiler, éventuellement autour d’une parade.

Le mot « carnaval » apparaît sous cette forme en français en 1549 pour exprimer le sens de « fête donnée pendant la période du carnaval ». Il vient de l’italien carnevale ou carnevalo. Il a pour origine carnelevare, un mot latin formé de carne « viande » et levare « enlever ». Il signifie donc littéralement « entrée en carême ». Mais l’origine étymologique du mot Carnaval est controversée et obscure. Quelques théories font remonter cette étymologie à « carrus navalis » (chariot naval) qui prenait part à la fête romaine d’Isis, déesse égyptienne adoptée par les romains et les grecs. D’autres hypothèses font référence au mot latin « carnelevare », composé de « carne » (viande) et de « levare » (laisser, lever), ce qui signifie s’abstenir de viande. Au XIIIe siècle, on connaissait déjà le mot italien « carnevalo » d’où provient le mot actuel Carnaval. Moins ambigu est le mot portugais « Entrudo » et le galicien « Entroido » venus du latin « introitu », qui signifie entrer dans le Carême et, par métonymie, le temps qui précède le Carême, c’est-à-dire, le Carnaval.

A l’origine, le Carnaval n’était pas une fête, mais un rituel.

La tradition du carnaval est presque aussi ancienne que l’homme lui-même. La première certitude que nous ayons que l’homme se soit masqué remonte au paléolithique ( moins 15 000 à moins 10 000 ans avant J.C.) Elle date de la découverte de « l’homme au masque » dans la grotte des Trois Frères en Ariège en France. En fait, on ne connaît pas la signification du masque à cette époque, mais on sait qu’il existait déjà.

Les origines du Carnaval sont multiples comme toujours, les plus anciennes connues remontent à l’Antiquité. Dans l’Antiquité, on trouve de nombreuses fêtes pendant lesquelles l’ordre établi est renversé que ce soit dans la culture babylonienne ou dans la culture grecque ou romaine. Le carnaval est une tradition archaïque liée aux cycles saisonniers et agricoles. Ces fêtes se déroulaient principalement à la fin de l’hiver pour célébrer le retour du printemps, de la fécondité et le réveil de la nature.

Dès le IIème siècle avant JC, il existe une fête d’inversion des rôles et des pouvoirs dans l’ancienne Babylone s’appelant les Sacées. Les Sacées étaient des fêtes équivalentes aux Saturnales, les Sacées étaient données en l’honneur de la déesse Anaïtis. Durant 5 jours les rôles étaient renversés entre les esclaves et leurs maîtres. Lors des Sacées un condamné à mort devenait roi pendant 5 jours avant d’être exécuté.

Les dionysies honoraient le dieu grec Dionysos, dieu de la fécondité , du vin et de la végétation. Ces fêtes se déroulaient à la fin de l’hiver pour célébrer le retour du printemps. Cette fête durait 5 jours et après un défilé à travers champs les cérémonies étaient consacrées au théâtre, aux mascarades et aux mimes du mariage sacré de Dionysos et de son épouse.

Les Saturnales, Bacchanales et les Lupercales romaines étaient de grandes fêtes célébrées à Rome pendant le solstice d’hiver en l’honneur de Saturne dieu de l’agriculture et du temps. Comme dans les Sacées babyloniennes, les Saturnales inversent les rôles entre les esclaves et les maîtres. Durant 1 à8 jours (selon les époques) les esclaves devenaient les maîtres et tout était permis. Cette fête symbolisait l’égalité qui existait à l’origine entre les hommes. Un roi de pacotille était élu, puis vers le IVème siècle de bruyantes mascarades étaient organisées à travers toute la ville.

Dans un premier temps l’Église condamna les manifestations carnavalesques héritées des saturnales romaines, puis ne pouvant s’y opposer, elle les récupéra. Dans sa volonté de s’imposer comme seule religion, l’Église catholique a dans un premier temps lutté contre des pratiques qu’elle considère comme idolâtres puis elle les a progressivement récupérées et intégrées aux pratiques et croyances catholiques. Les traditions et pratiques héritées des romains ont donné la fête des fous, l’enfant-évêque et enfin le Carnaval. La fête des fous qui est l’élection d’un roi de pacotille marque l’inversion des rôles et le reversement des pouvoirs. Cette fête perdure aujourd’hui dans l’Epiphanie. Le 28 décembre à l’occasion de l’office des Saints-Innocents un enfant-évêque célébrait l’inversion de l’ordre établi en défilant à la tête d’un cortège d’enfants et réclamait son dû aux portes des maisons. Peu à peu les « fêtes à l’envers » sont soit interdites soit canalisées et limitées au Carnaval. Le Carnaval devient souvent une lutte entre les forces infernales et le bien. A la campagne on fabrique souvent des mannequins de paille qui finissent brûlés à la fin de la fête.

Jusqu’au XIXe siècle, le mot « carême-prenant » a été utilisé en français à égalité avec « carnaval ». Il a été orthographié de diverses manières : caresme-prenant, quaresmeprenant, etc. On le retrouve dans le journal de Pierre de l’Estoile, chez Molière, etc. En France on peut trouver des variantes régionales de « carême-prenant », tel que « caramentran » en provençal.

Le Carnaval moderne (tel qu’on le connaît) trouve ses origines en Europe où il s’est développé avant de se répandre dans le monde entier

De « carême-prenant », on a dérivé deux expressions. L’une : « tout est de carême-prenant », pour parler de certaines libertés, en particulier dans le domaine des mœurs, qui se prennent ou prenaient traditionnellement pendant le carnaval. L’autre, pour désigner une personne costumée en carnaval, ou en général quelqu’un d’habillé de façon ridicule. Dans cette situation, on entend crier « Au secours, au secours, votre fille on l’emporte, Des carêmes-prenants lui font passer la porte, ». « Vous voulez donner votre fille à un carême-prenant, ».

Du mot « carnaval » dérive l’adjectif « carnavalesque » (relatif au carnaval), mais aussi certains régionalismes tels que « carnavaleux » et « carnavalier » : le premier désigne, dans la région de Dunkerque, en Belgique et au Québec, un participant au carnaval ; le second un artiste créant des œuvres pour le carnaval tels que chars, des géants, des grosses têtes, etc. Les « carnavaliers » les plus célèbres de France sont établis à Nice, où le métier se transmet de père en fils depuis 1870 et où ce mot est traditionnellement utilisé.

D’après le calendrier religieux, le carnaval débute à l’Épiphanie (le 6 janvier), date qui marque la fin des fêtes de Noël et s’arrête le Mardi gras, veille du début de la période de carême. Les Laetare sont des carnavals de mi-carême.

Traditionnellement, dans le christianisme, le carnaval marque la dernière occasion de célébration des aliments gras et autres avant le début du Carême. La période entre le début du Carême et Pâques (autrement dit la durée du Carême), selon le calendrier de l’Église, est de quarante jours. Traditionnellement, pendant le Carême, aucune fête ne doit avoir lieu, et les gens doivent s’abstenir de manger des aliments riches, tels que la viande, les produits laitiers, les graisses et le sucre. Les quarante jours du Carême, rappelant le récit biblique des quarante jours que Jésus passa dans le désert, servent à marquer une certaine période où le croyant chrétien se tourne vers Dieu et la discipline religieuse. Dans les jours précédant le Carême, il y aurait lieu de consommer tous les aliments et boissons riches en graisse, en sucre ou aux œufs. La tradition de cette consommation importante d’aliments avant le début du Carême serait censée être à l’origine du carnaval.

Des carnavals célèbres :

- Le carnaval de Nice (France) qui rassemble des chars fleuris et le carnaval de Dunkerque.

- Le carnaval de Rio (Brésil) qui rassemble des milliers de personnes dans une ambiance enfiévrée au rythme de la samba.

- A New Orléans, c’est le jazz qui imprègne l’atmosphère d’un des rares carnavals d’Amérique du Nord.

- A Venise (Italie), c’est probablement le plus gracieux et le plus élégant de tous les carnavals.

- En Belgique, à Binche se déroule un des plus célèbres carnavals d’Europe. Le Gille de Binche danse au rythme de ses sonnailles. Il est chapeauté de majestueuses et splendides plumes d’autruche. Il lance des oranges.

Caramantran

Pour finir en beauté le carnaval, on fait une dernière fois la fête, traditionnellement le mercredi des Cendres. On fait Caramantran ( contraction de carême-entrant).

Comme lors des Saturnales romaines, on échange les rôles (les pauvres prenant la place des riches), on se moque, on se travestit, on chante, on danse et on désigne un roi. On érige donc en place un caramantran ,mannequin bariolé que l’on a fabriqué pendant la période de carnaval. Ce dernier est représenté par un homme de paille qui sera promené dans les rues, suivi par la foule déguisée et déchaînée. Il porte un lourd fardeau, ce pauvre mannequin. Il est sensé incarner tous les malheurs et tous les maux de la terre, du froid à la pauvreté, de la maladie à la mort. Toutes les misères sont sur ses épaules et il est traité tour à tour de fainéant,de malhonnête, de goinfre ou de débauché. Ensuite la foule déguisée lui fait un procès. Caramentran avait évidemment droit à un avocat, mais l’art oratoire de ce dernier ne valait rien : Caramentran était déjà condamné. Alors l’accusateur public prononçait la sentence de mort. Caramantran est immanquablement condamné à mort et brûlé sur la place publique, événement qui marque la fin de la procession et qui laisse le public rassuré, persuadé de s’être ainsi débarrassé du malheur. Et pendant cela s’élevait la chanson d’adieu à Carnaval, »Adiéu paure carnava », marquant ainsi la mort de l’hiver.

La tradition a perduré à travers les siècles, abandonnée seulement à la période révolutionnaire, où le carnaval fut interdit avant d’être rétabli en 1805.

Cavalcade

C’est un défilé pompeux ou grotesque de gens à cheval ou de chars dans une fête publique.

Quand on habite à la campagne, les fêtes du village sont des événements marquants de l’année, où l’on se retrouve pour s’amuser et briser un peu la routine de son quotidien.

Dans un petit village, il n’y a pas d’offre culturelle permanente comme on pourrait en avoir dans une grosse ville, mais, et sans doute pour cela, les fêtes ont une autre saveur en milieu rural : personne n’est blasé, tout le monde s’amuse et profite à fond de ce moment, qu’il soit jeune ou moins jeune.

Une cavalcade, c’est, par définition, un défilé de gens à cheval. Aujourd’hui, le sens premier de cette définition a été perdu, les chevaux autrefois dédiés à l’agriculture ayant été remplacés par des tracteurs. Désormais, on entend par cavalcade une parade de chars pour une occasion festive, un Carnaval par exemple. la Cavalcade, c’est plusieurs chars décorés sur un thème précis, défilant dans les rues de la ville. .

Pour se préparer pour le jour du défilé, il convenait donc d’inventer, pour chacun des quartiers, artisans ou associations , une histoire, une géographie, une chanson, un véhicule chimérique, un totem, un blason, des héros à incarner dans des marionnettes géantes, etc… où chacun fait preuve de beaucoup d’imagination pour les thèmes des chars. Les chars étaient maintenus cachés, pour ne rien dévoiler de la surprise jusqu’au jour du défilé

Feria

Dans le Midi de la France, comme en Espagne, au Portugal et en Amérique latine, une feria est une fête taurine, caractérisée par une suite de corridas ou autres manifestations taurines : course landaise, course camarguaise. Selon les régions ou les pays, des lâchers de taureaux ont lieu dans les rues . Lors des ferias, des bodegas ou bars avec musiques festives sont installées pour faire la fête tandis que des bandas jouent de la musique. Dans le sud-ouest, le mot festayre (du gascon hestaire) désigne les fêtards des ferias.. Une feria peut être annuelle ou se répéter plusieurs fois dans l’année à l’occasion de fêtes votives elles peuvent aussi se répéter selon la saison agricole : feria de printemps, feria d’été, feria du riz (Arles), feria des vendanges (Nîmes).

En France comme en Espagne, le mot a d’abord été utilisé pour nommer une foire commerciale avant de désigner un cycle de courses de taureaux. Feria taurine et fête ont rapidement été confondues dès la fin du XIXe siècle. Les villes gasconnes ont organisé traditionnellement ce mouvement depuis1932, faisant coïncider les foires et marchés avec les courses à la vache puis avec les courses de taureaux. Ainsi, les Fêtes de Dax, dans les Landes, sont officiellement devenues la feria de Dax, rompant ainsi avec la tradition populaire. La popularité de ces fêtes et la médiatisation qui en a été faite ont favorisé la substitution du mot fêtes par celui de feria. Beaucoup de communes – y compris celles qui n’organisent aucune course de taureaux – ont ainsi rebaptisé leurs festivités patronales, ferias. Et l’usage courant a suivi. Toutefois, à Mont-de-Marsan comme à Bayonne, la semaine festive estivale continue à s’intituler respectivement Fêtes de la Madeleine et Fêtes de Bayonne. Les ferias de Nîmes (Feria de la Pentecôte et Feria des Vendanges) et de Béziers sont à l’heure actuelle les plus grandes ferias de France. La feria de Pentecôte attire près d’un million de visiteurs pendant six jours, chiffres similaires à celle de Béziers (autour du 15 août). En 2012 la Feria de Carcassone s’est déroulée sans corridas, pour des raisons de calendrier, et l’affluence n’a pas faibli.

Les ferias sont synonymes de rituel minutieux et de fêtes flamboyantes.

Il faut remonter au IXe siècle pour voir apparaître les premières corridas, durant les fêtes données par les rois de la péninsule ibérique, c’est qu’il s’agit d’un spectacle qui n’a cessé d’évoluer tout au long des époques. En Languedoc, la corrida est apparue au XIXe siècle et dès lors, n’a eu de cesse de susciter l’enthousiasme d’un public devenu de plus en plus friand, d’autant que la feria est avant tout une fête qui se passe dans la rue. Partie intégrante du patrimoine culturel languedocien depuis avril 2011, les ferias se déroulent, pour la plupart, au printemps et en été, dans le Gard et l’Hérault mais aussi les Pyrénées-Orientales. Temps fort de la vie locale, les ferias mettent à l’honneur chevaux et taureaux, durant toute une semaine de festivités : à Nîmes, celles de Pentecôte et des Vendanges rassemblent la foule au grand air, tout comme à Béziers, Céret, Palavas ou encore Alès.

Une abbrivado

Ainsi, ces journées, synonymes de fête flamboyante, sont minutieusement ritualisées : la corrida en fin d’après midi pour les amateurs, dans des arènes qui sont comme à Nîmes des lieux chargés d’histoire. Puis l’apéritif, moment sacré où les aficionados et les visiteurs viennent fraterniser, allant d’un point à un autre au gré de leurs envies. Pour l’occasion les bars sortent leurs comptoirs à l’extérieur et les bodegas se multiplient, tandis que des concerts et des spectacles dans les rues attirent des milliers de spectateurs.

La course landaise est un sport pratiqué essentiellement dans les départements français des Landes et du Gers. C’est également une tradition tauromachique appartenant au patrimoine culturel gascon. La course landaise, sport traditionnel des Gascons, est aujourd’hui encore l’évènement central des fêtes de villages. Sa forme moderne date de 1830.

Elle est une des quatre formes de tauromachie pratiquées dans le monde. Elle se distingue des trois autres (corridas, corrida portugaise et course camarguaise) par deux particularités : la première est qu’elle se pratique quasi exclusivement avec des femelles (vaches landaises) et non des taureaux. L’autre particularité, qu’elle partage avec la course camarguaise, est qu’il n’y a pas de mise à mort de l’animal, ni au cours de la course ni après.

La course camarguaise est un sport dans lequel les participants tentent d’attraper les trois attributs primés (cocarde rouge, glands de laine blanche et ficelle) fixés au frontal et aux cornes d’un bœuf appelé cocardier ou biòu (bœuf en provençal), mais auquel on confère parfois la dignité de taureau en l’appelant : taureau cocardier. Ce jeu sportif, sans mise à mort, est pratiqué dans les départements français du Gard, de l’Hérault, une large partie des Bouches-du-Rhône, ainsi que dans quelques communes du Vaucluse.

La course camarguaise se distingue de la course andalouse par de nombreux aspects : « du taureau intègre que l’on met à mort (en Espagne), on passe au taureau castré, glorifié de son vivant, d’un idéal de domination de l’officiant à un idéal de domination de l’animal consacré (en Camargue). Une contradiction aussi remarquable n’empêche pas pour autant un grand nombre d’amateurs de courses camarguaises de suivre les corridas qui sont présentées dans leurs région sans éprouver de malaise particulier au moment de la mise à mort. »

La course camarguaise est pratiquée dans une région qui s’étend bien au delà du pays camarguais, des portes d’Avignon jusqu’à Montpellier, réunissant autour du delta du Rhône une partie du Languedoc, et de la Provence, selon une tradition qui remonte au Moyen Âge.

Le Bal

C’est une assemblée de personnes réunies pour danser. Reflet de la société, cette pratique fait le lien entre la danse savante des scènes de spectacle et la danse populaire des cérémonies privées. Elle évolue avec les codes de bienséance mais reste souvent un moment romanesque.

À toute époque il y eut des bals. Ils sont attestés dès le Moyen Âge (« bal » vient de l’ancien français « baller » qui désigne dans la littérature courtoise le fait de danser à la cour au milieu du XIIe siècle), et leur vogue s’amplifie à la Renaissance, notamment sous la forme de danses de couple et sous l’influence de Catherine de Médicis qui en fait un usage de polissage des mœurs de la cour et de quasi diplomatique. Cependant des transmissions verticales ont constamment lieu entre danse populaire (telle la carole ou la contredanse) et danse savante, et ce dans les deux sens mais seule cette dernière est évoquée dans les écrits des aristocrates (telle la basse danse pratiquée lors du ballet de cour, du bal d’apparat et des bals d’appartement sous Louis XIV).

Pratiqués à la cour jusqu’à la fin du XVIIe siècle, les bals deviennent « publics» à Paris en 1715, grâce au Régent. Le 31 décembre, il prend une ordonnance qui autorise les bals publics à l’Opéra durant la période du carnaval, à raison de trois bals par semaine. Organisés effectivement dans un lieu public, ils restent cependant réservés à une élite avant de devenir moins sélectifs sous Louis XV. Les jours de bal, la salle de spectacle est transformée grâce à un cabestan, comme le raconte Cahusac : les directeurs de l’Opéra « firent faire une machine avec laquelle on élevait le parterre et l’orchestre au niveau du théâtre scène. La salle fut ornée de lustres, d’un cabinet de glaces dans le fond, de deux orchestres aux deux bouts, et d’un buffet de rafraîchissements dans le milieu ».

L’année suivante, en 1716, la Comédie-Française obtient la même autorisation, provoquant une forte concurrence entre les deux maisons, qui durera jusqu’en 1721. Au cours du XVIIIe siècle se développent les bals publics dans les parcs et les jardins d’agrément. Les danses sont encore celles de l’élite sociale mais ne sont plus réservées à l’aristocratie.

Les bals avec leurs couples enlacés se développent à Paris vers 1810 avec la mazurka, dans les années 1815 avec la valse, après 1840 avec la polka. Le 3 février 1839, la revue La France musicale écrit : « Les bals de l’Opéra jouissent cette année d’une vogue extraordinaire. Jamais ces fêtes de nuit n’avaient été fréquentées par une société plus nombreuse et plus brillante. Le quadrille français avec costumes des quatre Nations est une des innovations chorégraphiques les plus heureuses qu’on ait trouvé depuis longtemps. Il a été exécuté aux derniers bals avec un ensemble, une précision et un entraînement qui font le plus grand honneur à l’orchestre de Jullien et à Jullien lui-même ».

Apparaissent également au XIXe siècle de nouvelles formes de bal qui se diffusent dans toutes les couches sociales : bal de régions (tel le bal musette), bal par profession (bal de domestique, d’artisan), bal patriotique sous la Troisième République. Le bal populaire ou bal de quartier, de plein air, par opposition aux bals organisés par l’aristocratie ou la haute bourgeoisie. Le bal musette, bal champêtre où l’on dansait au son de la cornemuse, de la musette; maintenant au son de l’accordéon, certaines danses (java, valse, fox-trot) dans un style particulier.

Durant l’entre-deux-guerres, de nouvelles danses se propagent provenant des États-Unis (fox-trot, shimmy, charleston…), de la zone caribéenne (biguine, rumba…) ou d’Amérique du Sud (tango, samba…). Des dancing se créent qui se différencient des salles de bal précédentes par l’introduction de ces nouvelles danses, et par la présence de danseurs professionnels faisant des démonstrations ou donnant des cours de danse aux clients8. Ils se distinguent également par une mixité sociale plus grande.

Bal du Moulin de la Galette de Pierre-Auguste Renoir (1876) représente un bal dans une guinguette de Montmartre.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, les bals sont condamnés moralement en France par le régime de Vichy – (À la différence d’autres divertissements (comme les manifestations sportives, le cinéma ou même le bal classique), les bals populaires semblent incompatibles avec le régime de Vichy, permettant un rapprochement des corps et un érotisme diffus bien éloignés de la régénération morale souhaitée.) – qui maintient leur interdiction ordonnée par la Troisième République dès la déclaration de guerre le 9 septembre 1939. Malgré des interdictions répétées – Preuve que les autorités, à travers de nombreux arrêtés préfectoraux et circulaires, sont impuissantes à empêcher ces bals clandestins, parvenant parfois à condamner non les danseurs mais les organisateurs (par la fermeture de leurs locaux qui ont accueilli un bal) et musiciens (par confiscation de leurs instruments de musique), condamnation qui peut aller de la simple amende jusqu’à l’internement administratif pour les récidivistes -, les bals subsistent cependant pendant toute cette période car ils ne sont pas un simple divertissement mais ont aussi une fonction sociale : clore les moments des travaux collectifs, permettre aux jeunes gens de se rencontrer ou braver leurs parents. C’est aussi un moyen d’expression : les zazous contestent le régime de Vichy en swinguant, dans des clubs en sous-sol.

Le bal, qui avait dès ses origines un rôle matrimonial, le garde dans le milieu rural après la Seconde Guerre mondiale puis décline au profit des sorties en discothèque. Il tend cependant à se maintenir dans les bals populaires de fêtes locales ou grâce au renouveau des danses sociales. Le bal demeure parfois l’unique moyen d’accéder à la musique vivante, et peut déclencher des vocations – Pour les gamins de la campagne c’était le seul moyen d’accéder à la musique -. Les danses ne sont plus forcément en couple : on danse seul, parmi les autres, le jerk, le disco, le funk. Et la rave-party de la fin du XXe siècle et du début du XXIe siècle réinvente les transes collectives.

Dans un tout autre registre, le Bal des débutantes créé par Ophélie Renouard à l’Hôtel de Crillon de Paris en 1992 remet au goût du jour le cérémonial de présentation à la cour des jeunes filles de la bonne société en robe blanche, cérémonie initiée en 1780 par le roi anglais George III à l’occasion du bal d’anniversaire de son épouse la reine Charlotte.

En 1993, Michel Reilhac, ancien danseur, face au déclin du bal « ringardisé », crée le « bal moderne » au théâtre national de Chaillot dans le cadre du Festival Paris quartier d’été, avec comme principe des néophytes qui sont invités à apprendre des mini-chorégraphies créées spécialement à leur intention par de grands noms de la danse.

Bal de la vogue en 1908

Le bal musette

Le nom de bal musette vient de la musette (ou cabrette), qui est l’instrument de musique constitué d’une poche d’air et d’un tuyau muni d’une anche double. On trouve des traces de la musette comme instrument de musique depuis le XIIe siècle. Le bal musette était donc, au XIXe siècle, un bal qui comportait au moins une musette dans l’orchestre. Les bals musette se tenaient à cette époque hors des murs, en périphérie de la capitale. Ils étaient majoritairement tenus par des Auvergnats dont l’immigration était importante à cette époque.

Les Auvergnats avaient amené avec eux les musiques, mais aussi les danses qu’ils pratiquaient chez eux. C’était essentiellement la bourrée, mais aussi les valses, la scottiche, la polka, la marche, le galop, la mazurka…

Au début du XXe siècle, c’est l’immigration italienne qui prend le relais et les Italiens créent aussi leurs bals dans les faubourgs. Dans les bals italiens, l’instrument roi, ce n’est pas la musette, c’est l’accordéon. Les relations entre partisans des bals auvergnats et ceux des bals italiens sont souvent conflictuelles.

A la fin de la Première Guerre mondiale le genre évolue.

- Le foxtrot venu d’Amérique et des salons mondains se développe et envahit les bals musette.

- Le tango, venu aussi d’Amérique, mais d’Amérique du sud. Après s’être développé dans les salons parisiens à partir de 1907, il franchit lui aussi la barrière pour être introduit dans les bals de faubourgs.

- Les marches deviennent de plus en plus hispanisantes et se dansent en paso doble.

- La mazurka s’accélère et se danse de manière plus simple en java.

- La valse aussi s’accélère et devient valse musette.

- La rumba, mais attention, cette rumba-là n’a que peu à voir avec celle des danses sportives. Elle vient bien de Cuba, mais le tempo en est plutôt rapide, tout comme celui du mambo qui suivra un peu plus tard.

- Le bolero, lui aussi d’origine cubaine et construit autour de la clave, est plus lent.

Petit à petit avec l’arrivée du jazz et du swing, les rythmes se font de plus en plus swingués, mais la valse reste la danse de prédilection. On voit poindre alors le genre swing musette vers les années 1940.

Une organisation typique d’un bal fonctionnait selon des séries qui incluaient : 2 valses, un tango, une polka, une java, un fox-trot, une rumba et éventuellement d’autres danses selon le lieu. Puis cela recommençait.

Au retour de la guerre en 45, le genre musette est à son apogée, il incarne la France et la musique populaire. Les accordéonistes célèbres deviennent des stars. C’est surtout la valse musette qui tient le haut du pavé pour les danseurs.

En 1954, le Cha-cha-cha, un dérivé du mambo est introduit dans le répertoire des bals musette.

Les marches, polkas, scottisches et autres galops tombent en désuétude pour laisser la place au rock ‘n roll qui devient à la mode

A partir de la fin des années 1960, le genre musette commence à régresser. Les causes en sont plurielles : le développement important du rock’n’roll, le développement et l’emprise croissante des musiques anglo-saxonnes à la radio, le développement des musiques amplifiées, des synthétiseurs qui relèguent les musiciens du musette au rang de fossiles, le déplacement des quartiers populaires vers les banlieues. Certaines salles de bal musette conservent encore une clientèle vieillissante, pour combien de temps encore.

Bal populaire du 14 juillet 1950 (Doisneau)

Le Bal des Pompiers

Chaque 14 juillet se tient le célèbre bal des pompiers.(qui a généralement lieu le 13 juillet) ! La tradition, née à Paris juste avant la Seconde Guerre mondiale, s’est étendue aux autres villes françaises au fil des années. Si les platines de DJ y remplacent de plus en plus les orchestres, ces soirées continuent de réunir les habitants d’un même quartier dans une ambiance de guinguette, populaire et bon enfant.

Qui a eu l’idée d’ouvrir les portes des casernes aux Français, le 14 juillet ? L’histoire du bal des pompiers remonte au début du XXe siècle. À cette époque, les hommes du feu ont pour habitude de célébrer la fête nationale avec leurs familles. Mais en 1937, un événement va bousculer cette tradition à jamais…Alors qu’elle rentre du défilé militaire d’un pas cadencé, la brigade des sapeurs-pompiers de Montmartre se fait suivre par un petit groupe de badauds jusqu’à la caserne. Le sergent Cournet demande au colonel Buffet, responsable des lieux, l’autorisation d’ouvrir les portes aux curieux et de poursuivre la fête tous ensemble. Celui-ci accepte. Citoyens et pompiers célèbrent pour la première fois le 14 juillet lors d’un grand bal commun ! Feux de Bengale, démonstrations de gymnastique, simulations de départ de feu… les sapeurs-pompiers mettent le paquet côté animation. Forte de son succès, l’idée se propage aux autres casernes parisiennes les années suivantes. La guerre de 1939-1945 met en suspens cette tradition, mais, depuis, plus aucun 14 juillet ne se déroule sans bal des pompiers, notamment à Paris.

Et d’autres fêtes encore…..

Sources :

- http://www.lejournalinternational.fr/

- http://tecfa.unige.ch/tecfa/teaching/

- http://www.professeurphifix.net/eveil/

- http://www.teteamodeler.com/culture/fetes/

- https://fr.wikipedia.org/

- http://www.edelweiss-embrun.eu/