Sommaire

ToggleCabaretier et autres tenanciers

Un aperçu du cabaret, la taverne, du café, de l’estaminet et de la guinguette, lieux de sociabilité , de détente, de distraction mais aussi d’excès où s’abolissaient les barrières sociales.

Le cabaretier et le cabaret

Cabaretier, aussi appelé cabarotier ou rotier, est un métier ancien .

Les cabaretiers vendaient du vin à l’assiette, tandis que les taverniers le vendaient à pot. Vendre du vin à assiette, c’était le vendre au détail, couvrir la table d’une nappe avec des assiettes et y servir certains mets.

Les cabaretiers appartenaient à la corporation des marchands de vin.

De tout temps il y a eu des cabaretiers ; mais ce n’est qu’à une date peu ancienne qu’en France les cabaretiers ont formé un corps de métier (corporation). Ce corps de métier remonte à 1587 lorsque le roi Henri III donna des règlements communs aux marchands de vin, aux taverniers, aux cabaretiers, et aux hôteliers.

Dès 1256, sous Saint Louis, un règlement, plusieurs fois repris, ordonne » aux marchands de vin, cabaretiers et taverniers… de ne recevoir chez eux que les passants ou étrangers, et défendu d’y souffrir les habitants ou domiciliés des villes, bourgs ou villages où ils sont établis, sauf à vendre du vin à pot pour emporter« .

Cette mesure, fruit d’observations et de réflexions, tirait la leçon que l’homme est moins porté aux excès de boisson dans les lieux où il voyage qu’en ceux où il habite. Cela laissait aux taverniers, cabaretiers et autres hôteliers toute latitude pour profiter de la clientèle bien payante des étrangers.

Plusieurs ordonnances réglèrent alors le prix du vin. En 1351 notamment, Jean II fixa le prix du vin rouge français à 10 deniers la pinte,et le blanc à 6 deniers parisis. De même, en 1590, pendant la Ligue, le vin fut vendu, par ordre, le vieux à 6 sous, et le nouveau à 4 sous la pinte. La pinte, mesure dont on se servait pour mesurer le vin et autres liquides au détail, variait de contenance selon les lieux. La pinte de Paris valait environ 0,9 litre.

La pinte de Paris (à gauche), ancienne mesure, et le litre (à droite), nouvelle mesure

A Paris, les poètes et lettrés les fréquentent assidûment car ils mangent et boivent dans un endroit un peu moins puant que les tavernes.

Jusque vers la fin du seizième siècle, on n’avait pas considéré cette profession comme un métier proprement dit, c’est-à-dire entraînant un apprentissage accompli dans certaines conditions, une maîtrise obtenue après certaines épreuves.

Les statuts des cabaretiers, et par conséquent leur réunion en corps de métier remonte à 1587 lorsque le roi Henri III donna des règlements communs aux marchands de vin, aux taverniers, aux cabaretiers, et aux hôteliers.

Les statuts de 1587 se composaient de trente articles. En 1647, ils furent confirmés et développés en quarante articles.

L’élection des quatre gardes du métier, renouvelés tous les ans deux par deux, offre une singularité que l’on retrouve dans quelques autres corporations, celle des drapiers, par exemple. Le nombre des maîtres étant fort considérable, soixante d’entre eux seulement prenaient part aux élections ; l’année suivante, c’était le tour de soixante nouveaux, et ainsi de suite, sans qu’on pût être électeur pendant deux années consécutives. L’apprentissage durait quatre ans ; mais deux ans de service étaient nécessaires pour obtenir le titre de maître.

Suivant un règlement de police du châtelet de Paris, du 30 Mars 1635, « il est défendu aux taverniers, cabaretiers, logeurs de chambres garnies, & autres, de loger & de recevoir de jour ni de nuit aucunes personnes suspectes ni de mauvaises moeurs, de leur administrer aucuns vivres ni alimens. »

A la différence des taverniers qui ne pouvaient vendre que du vin à emporter, les cabaretiers pouvaient vendre le vin au détail mais aussi donner à manger, aussi le cabaretier payait des droits plus élevés que le tavernier. Mais déjà chez les Grecs et les Romains on distinguait les taverniers des cabaretiers de la même manière.. Le cabaretier préparait des repas complets tout en servant des vins à ses clients. Dans les villes de foires et de marchés, les cabarets tenaient un rôle important car ils servaient de lieux de rendez-vous pour les professionnels qui y faisaient leurs affaires. À partir de 1680, une déclaration royale permit aux taverniers de vendre des viandes qui avaient été cuites à l’avance, ce privilège s’étendit aux marchands de vin.

Ces cabaretiers finirent par représenter nos restaurateurs actuels. L’ambassadeur vénitien, Lippomano écrivait en 1557: » Il y a à Paris, des cabaretiers qui vous donnent à manger chez eux à tous les prix, pour un teston, pour un écu, pour quatre, pour dix, pour vingt même par personne si vous le désirez. Les princes et le roi lui-même y vont quelquefois « . Tallemant des Réaux raconte en effet que Henri IV alla dîner « Aux trois mores » avec Roquelaure.

En 1698, les taverniers purent faire rôtir les viandes mais sans avoir de cuisiniers à gages. Les charcutiers obtinrent l’interdiction pour les taverniers d’élever et de tuer des porcs. Il est à peine utile d’ajouter que cette disposition prohibitive s’appliquait également aux cabaretiers, dont toutes ces ordonnances ne faisaient certainement pas les affaires.

De nombreuses ordonnances défendaient aux cabaretiers de servir à leurs clients de la viande durant le carême et les vendredis et samedis; de donner à boire le dimanche pendant la durée des offices. Celle du 26 juillet 1777 leur enjoignit de ne tolérer chez eux aucun jeu et de fermer leurs portes à onze heures en été et à dix heures en hiver.

Les cabarets jouaient à Paris un grand rôle dans la vie privée, et plusieurs d’entre eux, cités par les poètes, les auteurs dramatiques et les chroniqueurs ont laissé un souvenir dans l’histoire. Rabelais a mentionné La Pomme de Pin situé rue de la Juiverie, à l’extrémité du pont Notre-Dame; Villon, Régnier, Colletet, Guy Patin ont chanté ses louanges. Pantagruel a célébré les cabarets de la Madeleine près de l’église du même nom, dans la Cité; du Castel, de la Mule, et du Château-Festu(…)

Au début, pouvait se faire cabaretier qui voulait, en payant certains droits et en se conformant aux ordonnances de police. C’est ce qui est écrit dans le Livre des métiers d’Etienne Boileau au XIIIème siècle.

Pour être cabaretier (en 1587 mais aussi en 1647), il fallait être catholique romain. Ils ne devaient recevoir personne chez eux le dimanche pendant les offices et les trois derniers jours de la semaine sainte. Aucune viande ne pouvait être vendue pendant le Carême et les jours maigres. Les officiers de police visitaient les boutiques pour s’assurer de l’exécution de ces règlements. En cas de contravention, les cabaretiers étaient passibles de fortes amendes voire de peines corporelles lors de récidive.

Toutes les ordonnances, et arrêtés de police considéraient les cabarets comme des lieux publics exclusivement ouverts pour la commodité des étrangers et d’où les habitants du lieu même devaient être exclus. Cette défense s’étendait surtout aux gens mariés ayant ménage et aux domestiques, mais cette prohibition excessive était à peu près sans effet. Il en fut presque de même de l’interdiction des jeux de hasard.

Les cabarets devaient être fermés de bonne heure, les heures variaient seulement selon les ville et les saisons. Mais un avis placardé par le lieutenant de police, tous les ans, au commencement de l’hiver, fixait souvent des limites moins étroites, et même on peut croire que bien des cabarets restaient ouverts une partie de la nuit.

Il fallait une enseigne. La plupart du temps c’était simplement un buisson ou, pour mieux dire, « un bouchon » ; d’où le nom de « bouchon », qui est resté en usage pour signifier un cabaret de chétive apparence et un bistrot

Bien qu’à partir de 1695, on ordonna aux cabaretiers « de garnir leurs caves de toutes sortes de vin et d’en débiter au public à divers prix, bon vin et droit, loyal et marchand, sans estre mélangé, n’excédant le prix qui sera par nous mis d’année en année ; tous les cabaretiers seront tenus mettre une pancarte où ledit prix sera écrit, à peine de 400 livres parisis d’amende. », ils continuèrent à vendre parfois une boisson étrange où il n’entrait pas une goutte de jus de raisin : il était remplacé par du bois de teinture et de la litharge. Le vin était traité avec du plomb pour l’adoucir et le sucré, cela pouvait entraîner la mort si il y avait trop d’excès.

Les fautes majeures pour lesquelles peuvent être punis ces débitants de vin ou sont mis en garde consistent à tenir la maison ouverte à l’heure du service divin, tolérer les jeux de hasard et les blasphèmes, donner asile aux vagabonds, larrons et gens mal famés et servir des vins souillés ou mêlés.

Le cabaretier devint au fil du temps le propriétaire d’un cabaret où se réunissaient les poètes, et les gens d’esprit.

Les bourgs qui drainaient une population importante lors de foires et des marchés possédaient des cabarets ou des cafés lieux très importants les jours de foires car chaque café sert de rendez-vous à des catégories professionnelles déterminées. Certains consommateurs vont préférer les cabarets aux tavernes. Ils devinrent les nouveaux lieux de convivialité et de fêtes, voire de débauche pour certains. En tous cas des lieux très fréquentés par toutes les couches de la société.

A partir du XVIIe siècle, les gens aisés se divertissent au cabaret laissant la taverne aux petites gens, c’est en tout cas ce qui ressort d’une lettre royale de 1680 dans laquelle on peut lire » Il n’y a que le menu peuple seulement qui se retire chez les taverniers.«

On trouvait des cabarets en grand nombre dans toutes les grandes villes où les commerces, les fabriques et les artisans étaient nombreux.

Les professions d’hôteliers, de cabaretiers et de taverniers, sont confondues au milieu du XVIIIème siècle : la police leur a prescrit quelques règles relatives à la religion, aux mœurs, à la santé, et à la sûreté publique, qui sont fort belles, mais de peu d’usage.

Les cabaretiers à cette époque firent évoluer leur profession vers celle de « marchands de vins-traiteurs ». Ils préparaient et servaient des repas de noces, et se mirent à préparer des repas pour des habitués et des clients de passage. Au XVIIIème siècle, les cabarets permettaient aux personnes travaillant hors de leur domicile de déjeuner rapidement et simplement durant leur pause.

Au XVIIIème siècle apparurent les guinguettes qui sont des lieux où sont concentrés les cabarets et sont situées en périphérie des villes où le peuple vient boire du vin à meilleur marché qu’à la ville. En effet, c’est l’absence de taxes sur les vins que l’on servait qui fit le succès des guinguettes, établissements propres aux bords de Seine. Populaire et familiale, la guinguette est toujours vivante et elle a su évoluer avec les demandes de la clientèle.

Cabaret « Le Lido » à Valence (26) vers 1950

Longtemps lieu proscrit par les autorités religieuses sous l’ancien régime et très contrôlé par la police au XIXème siècle, le cabaret est aussi un espace de transgression, d’agitation politique et syndicale où se diffusent parfois des écrits subversifs.

Il devient aussi le lieu de réunion des peintres (par exemple Montmartre) où le café se mêle à l’atelier. Chaque école de peintre ayant ses cafés. À l’aube du XXe siècle, la butte Montmartre verra s’installer une multitude de cafés, restaurants, cabarets. Le plus célèbre étant le cabaret du Chat noir, ouvert en 1881, par Rodolphe Salis. Ce cabaret devint vite un lieu mythique.

Au quartier Latin ce sont les étudiants et toute cette jeunesse dissipée qui se retrouvent dans les cafés.

En province, les cabarets deviennent des bistrots (estaminets dans le Nord Pas de Calais) où ils ont un formidable développement. Puis ils ont été mis à mal par les guerres et renversés notamment par l’arrivée de la télévision dans les foyers vers 1945.

Pour faire une petite comparaison, avant la Grande Guerre, il y avait un établissement pour 54 habitants dans le Pas de Calais et un établissement pour 114 habitants dans le Finistère.

Célèbre cabaret parisien fondé en 1889 par Joseph Oller et Charles Zidler

Le tavernier

Le tavernier est celui qui tenait une taverne et assimilés.

Une taverne est un lieu de restauration ou un débit de boissons, alcoolisées notamment.

Son nom dérive du terme latin taberna (pluriel; tabernae) qui désigne une typologie de local commercial ouvert sur la rue dans les cités, de la Rome antique. Installée au rez-de-chaussée des insula, la taberna est typiquement dotée d’une seule pièce voûtée en berceau et son aménagement varie selon la nature du commerce exercé. Nommée thermopolium, elle permettait de consommer des aliments chauds et des boissons ; le pistrinum vendait du pain, les fulonica foulaient des pièces de tissus, etc.

Dans la Rome antique, la popina est une taverne de mauvaise réputation, associée à la fois à la restauration, au jeu et à la prostitution.

Au Moyen Âge, le tavernier vend le vin au pichet ou au tonneau alors que le cabaretier le sert au comptoir ou sur l’étal, à même la chaussée. Sous l’Ancien Régime, le tavernier ne vend que du vin alors que le cabaretier sert vin et repas complets, ce dernier parvenant à attirer toutes les couches de société. Les traiteurs, spécialisés à l’origine dans les noces et les banquets, supplantent au XVIIIe siècle tavernier, rôtisseur et cabaretier lorsqu’ils se mettent aussi à préparer les repas pour des clients fidèles ou de passage.

Le café

Un café est un établissement où l’on sert des boissons et des repas légers. Ce type d’établissement est parfois joint, en France, à un débit de tabac.

Les synonymes varient selon l’ancrage culturel de leur public ou de leur implantation géographique : bar, bistrot, troquet, estaminet, débit de boisson, etc. Le café occupe dans de nombreuses cultures une fonction essentielle comme lieu de rassemblement collectif ou de détente individuelle. On s’y rend pour prendre un repas léger, vivre une rencontre, jouer à des jeux de société, assister à des conférences publiques, pour lire ou pour écrire.

Un café du XVIIIe siècle.

Le café s’est établi à l’origine au Moyen-Orient passant de l’Éthiopie à l’Arabie et à l’Égypte, puis à l’ensemble du monde musulman. En Perse où l’usage du café était très ancien, les cafés étaient appelés, au XVIe siècle, qahveh-khaneh. C’étaient des lieux de socialisation où les hommes pouvaient se rassembler pour boire du café, écouter la musique, lire, jouer ou écouter la lecture du Shâh Nâmâ. Dans l’Iran moderne, les cafés sont toujours fréquentés par des hommes, même s’ils ont souvent troqué les jeux de société et la musique pour la télévision.

Peu après, le café arrive en Europe. La passion pour le moka gagne Venise en 1615 et le premier café n’ouvre à Vienne qu’en 1640. En Autriche, l’histoire des cafés commence avec la bataille de Vienne lorsque, les Ottomans défaits, on saisit alors des sacs de fèves vertes. À Londres, où un jeune arménien, Pasqua Rosée, ouvre le premier café, le public apprécie le goût de ce nouveau breuvage et, par la suite, leur nombre augmente jusqu’à plus de 2 000 à Londres pendant le XVIIIe siècle.

Il y avait deux conditions pour entrer dans un café : un petit prix d’entrée – un penny (c’est le « salon du pauvre » selon l’expression de Joffre Dumazedier) et le port de vêtements respectables et propres, probablement afin d’éviter les plus pauvres. À part cette restriction, tout le monde y était le bienvenu, à la différence des clubs de gentlemen réservés à l’élite nantie. Thomas Macauley écrit dans son roman History of England que le café est comme la seconde maison du Londonien, donc souvent un visiteur chercherait un homme non pas chez lui, mais au café qu’il fréquente. Les cafés étaient au centre de la vie sociale. Personne ne pouvait persuader les habitués de ne pas s’y rendre.

Il existait avant l’établissement des cafés en Europe, des endroits de socialisation, mais c’étaient plutôt des tavernes où les principales boissons sont alcoolisées et par conséquent empêchent de conserver un esprit clair propice aux débats.

En France, c’est Jean de la Rocque, négociant qui avait séjourné à Constantinople qui introduit la fève de café à Marseille vers 1644, mais c’est seulement vers 1660 qu’il devient à la mode dans cette ville que Lyon ne tarde pas à imiter. À Paris, un Levantin s’était établi, en 1643, dans une des petites boutiques du passage qui conduisait de la rue Saint-Jacques au Petit-Pont et y débita du café sous le nom de cahove ou cahouet ; mais cette tentative n’eut aucun succès. Ce fut seulement en 1669 que l’usage du café se répandit à Paris, grâce à l’apport de la fève par Jean de Thévenot en 1657 et par l’intendant des jardins du sérail du sultan, Soliman Aga Mustapha Raca que Mehmed IV avait envoyé à Louis XIV comme ambassadeur extraordinaire et qui offrait à ses visiteurs du café dans des tasses de porcelaine fabriquées au Japon.

Son exemple fut suivi, mais seulement par les grands seigneurs, car la précieuse fève rare et recherchée valait alors quatre-vingts francs la livre. Des envois importants et réguliers de l’Égypte et du Levant firent baisser sensiblement ce prix et le café en grains commença à se vendre dans plusieurs boutiques.

Enfin, en 1672, un Arménien, nommé Pascal, ouvrit à la foire Saint-Germain une maison de café semblable à celles qu’il avait vues à Constantinople. Encouragé par le succès qu’il avait obtenu, il transféra son petit établissement sur le quai de l’École, aujourd’hui quai du Louvre ; il y donnait une tasse de café pour deux sous six deniers ; ce n’était pas cher et cependant la vogue de la « liqueur arabesque » ne se maintint pas et il dut bientôt fermer boutique pour se retirer à Londres.

Trois ou quatre ans après, un autre Arménien, nommé Malisan, ouvrit un café rue de Bussy et y vendit aussi du tabac et des pipes. Ayant cédé son commerce à son garçon, Grégoire, originaire d’Ispahan, son successeur vendit son café de la rue de Buci à un compatriote nommé Makara et se transporta d’abord rue Mazarine, près la rue Guénégaud, à côté du théâtre de la Comédie-Française. Lorsque celle-ci quitta cet emplacement pour aller rue des Fossés Saint-Germain (aujourd’hui rue de l’Ancienne-Comédie), en 1680, Grégoire la suivit et vint s’installer en face et y vit prospérer ses affaires.

Entre-temps un nommé Étienne d’Alep, avait ouvert un café rue Saint-André-des-Arts, en face le pont Saint-Michel. D’autres cafés se fondèrent, mais tous ces cafés gardaient leur caractère oriental ; c’étaient des réduits sales et obscurs où l’on fumait, où l’on prenait de la mauvaise bière et du café frelaté et la bonne société ne les fréquentait pas lorsqu’un Sicilien du nom de Francesco Procopio qui, en 1672, avait servi comme garçon chez Paxal l’Arménien ouvrit, en 1686, un café proposant boissons, sorbets, gâteaux et affichant les nouvelles du jour.

En 1677, Procope était possesseur d’un café rue de Tournon, enfin en 1702, il acheta à Grégoire l’établissement situé en face de la Comédie-Française et qui porta désormais son nom, le Procope. Il le fit luxueusement décorer et eut bientôt une nombreuse clientèle. Le Procope vit dès lors défiler nombre des écrivains de la capitale, comme Voltaire, Diderot, Rousseau, puis les révolutionnaires, américains d’abord, comme Benjamin Franklin, John Paul Jones ou Thomas Jefferson, puis français, comme les cordeliers Danton et Marat, reste aujourd’hui un des rendez-vous parisien des arts et des lettres.

On pense qu’il y avait presque 3 000 cafés à Paris à la fin du XVIIIe siècle4. Parmi ceux-ci, Le café Procope ou le café de la Paix, existent encore aujourd’hui.

Des cafés italiens du XVIIIe siècle survivent aujourd’hui le Caffè Florian et le Caffè Quadri à Venise, le Caffè Gilli à Florence, le Antico Caffè Greco à Rome, le Caffè Pedrocchi à Padoue, le Caffè dell’Ussero à Pise, le Caffè Fiorio à Turin.

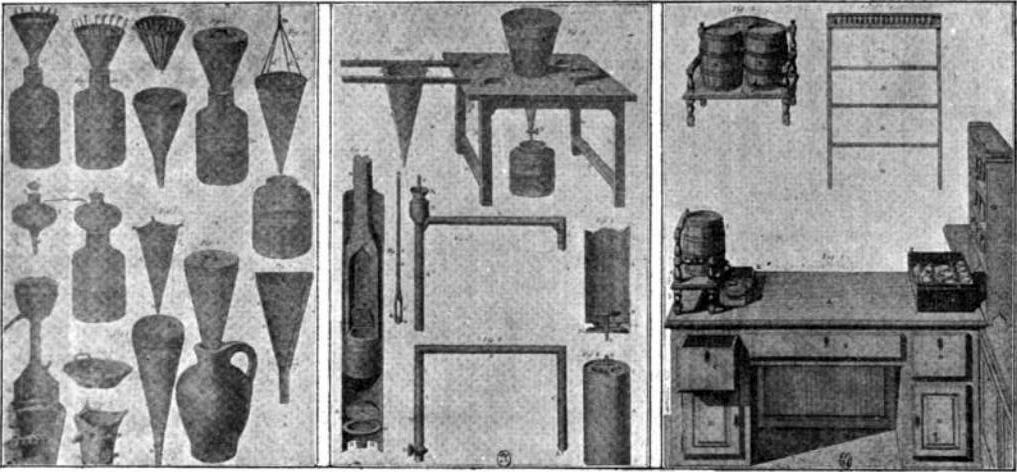

L’équipement du café au XVIIIe siècle

Catalyseur du siècle des Lumières, période très importante dans la formation du monde qui a élaboré une nouvelle philosophie mettant l’accent sur la rationalité et la logique dans le but de battre en brèche la tradition, la superstition et la tyrannie qui régnaient alors, le café a changé le monde.

Les cafés sont devenus très vite un centre de diffusion des nouvelles et actualités. Les cafés étant des centres de transmission des renseignements, les discussions intellectuelles y ont naturellement prospéré. Tout le monde avait droit à la parole dans les cafés, même s’ils n’étaient pas gentilshommes ou riches.Honoré de Balzac a dit : « Le comptoir d’un café est le parlement du peuple. »

Dans ces lieux, on discutait et on se disputait à propos de tous les grands sujets, religion, politique, arts. L’écrivain irlandais Jonathan Swift écrivit à un ami, à la suite d’une visite dans un café : « Je ne suis toujours pas convaincu que les informations des hommes de pouvoir aient plus de vérité ou apportent plus de lumière que les discussions politiques d’un café ). C’est dans cette ambiance que les Lumières pouvaient promouvoir leur philosophie. Circulait plus ou moins librement dans les cafés, celle-ci a ouvert la voie à deux révolutions importantes, la Révolution française et la Révolution américaine. D’ailleurs, durant leur séjour en France, les Insurgents américains John Paul Jones, Benjamin Franklin ou Thomas Jefferson fréquentèrent le café Procope. Ce dernier y conçut même – dit-on – son projet de constitution des États-Unis en 1758.

Parmi les Philosophes des Lumières anglais et français, on compte des habitués des cafés, d’après le témoignage de leurs œuvres ou dans leurs biographies : Anthony Collins, John Locke, Denis Diderot, Houdar de La Motte, Montesquieu, Voltaire ou Jean-Jacques Rousseau.

Dans une biographie d’Anthony Collins, on lit qu’il fréquentait les cafés où il pouvait discuter avec les déistes et les athées, ce qui lui a procuré beaucoup de plaisir. Dans son œuvre, le Neveu de Rameau, Denis Diderot évoque sa distanciation des évènements et évoque le refuge donné par le café de la Régence où il pouvait jouer aux échecs et observer et converser avec tous, y compris avec des excentriques. Jean-Jacques Rousseau dans les Confessions, parle aussi de ses visites au café à toutes les heures de la journée. Il écrit : « Voltaire avait la réputation de boire 40 tasses de café chaque jour pour l’aider à rester éveillé pour penser, penser, penser à la manière de lutter contre les tyrans et les imbéciles ». Montesquieu, dans la 36e de ses Lettres persanes, écrit en parlant du café Procope : « [Il y a un établissement] où l’on apprête le café de telle manière qu’il donne de l’esprit à ceux qui en prennent ; au moins, de tous ceux qui en sortent, il n’y a personne qui ne croie qu’il en a quatre fois plus que lorsqu’il y est entré ».

Le café et les cafés ont donc fourni l’environnement nécessaire à la diffusion des pensées des philosophes des Lumières. Ils ont été deux catalyseurs du siècle des Lumières.

Parmi les cafés parisiens célèbres du XVIIIe siècle, on peut citer le café Procope, le café de Foy, le café de la Régence, le café de la Veuve Laurent (rue Dauphine) et le café Gradot (quai des Écoles, interdit aux femmes), qui étaient des lieux de conversation et de débats. Ils complètent la cartographie des espaces mondains et littéraires.

Les cafés parisiens sont également célèbres pour leurs chaises en rotin (ou en lames de Rilsan), appelées « chaises Drucker » (il existe plusieurs modèles, portant toutes un nom parisien : la Saint-Michel, la Haussmann, la Matignon, la Sorbonne, la Bercy, la Neuilly ou encore la Fouquet’s) créée en 1885 dans un atelier de la rue des Pyrénées et de nos jours fabriquées à la main dans l’Oise par une quinzaine de personnes avec des lames de rotin d’Indonésie. D’autres éléments sont constitutifs du café traditionnel parisien, comme les guéridons au plateau émaillé, les comptoirs en étain, le cendrier Martini ou encore la pichette d’anisette Ricard.

Certaines villes ou quartiers sont très réputés pour leurs cafés :

- Paris : la Butte-aux-Cailles et Saint-Germain-des-Prés

- Montréal : le Plateau-Mont-Royal

- New York : Greenwich Village

- Liège : le Carré

La France comptait 200 000 cafés dans les années 1950 et seulement 36 000 en 2008 (27 000 débits de boissons, 9 000 café-tabac, 72 % étant des entreprises individuelles). L’Institut de développement des cafés, cafés-brasseries et le Syndicat national des hôteliers, restaurateurs, cafetiers, traiteurs (Synhorcats), préconise pour enrayer cette baisse le développement de labels (« bistrot de pays » créé en 1993, « café de pays » créé en 2006), de bars à thèmes (par exemple : café culture, poésie, musique, ethnique, artistique), bars à vin, la multiplication d’animations et la diversification de l’offre (coupe-faim, tabletterie). L’augmentation des prix entraîne une gentrification de la clientèle qui se retrouve dans les cafés design, aux clients branchés, et les cafés faussement anciens, avec des références populaires ou bourgeoises. Aux Pays-Bas, dans certains cafés également appelés coffee shops, il est possible de commander avec sa boisson quelques drogues légales.

L’estaminet

Si les Lyonnais ont leurs « Bouchons », les Parisiens leurs « Bistrots », les Bretons leurs « Cafés de la marine », les gens du Nord ont leurs « Estaminets ».

Un estaminet est un débit de boisson, synonyme de café, mais servant en général de la bière et proposant aussi du tabac. Ils se situent en Belgique, en Nord-Pas-de-Calais et en Picardie. Ils font partie du patrimoine culturel des Pays du Nord.

On trouve également jadis le terme utilisé ailleurs. Ainsi, parlant des cafés de Paris, Jules Lovy écrit en 1858 : « Le même monde qui s’épanouit aujourd’hui dans les brasseries se prélassait autrefois dans les estaminets et les cafés-caveaux ». Les cafés-caveaux étaient des cafés souterrains très à la mode à Paris sous le Premier Empire et dans les premières années de la Restauration. On pouvait y trouver des attractions. Et également, si on le souhaitait, y rencontrer des femmes pratiquant la prostitution. Les cafés-caveaux fleurissaient particulièrement au Palais-Royal. Ils jouissaient d’une vogue immense sous l’Empire et dans les premières années de la Restauration.

L’histoire du mot estaminet est plutôt riche et donne lieu a plusieurs hypothèses concernant son origine. En 1802, l’Académie française le définit en une formule lapidaire : « Assemblée de buveurs et de fumeurs », ayant établi le constat, a posteriori, que cette appellation nouvelle qu’on ne trouve qu’à partir du milieu du XVIIIe siècle désigne aussi le lieu où elle se tient. Il est précisé également que « Cet usage qui vient des Pays-Bas s’est propagé à Paris où l’on dit aussi Tabagie pour distinguer ces sortes d’assemblées ».

L’hypothèse la plus répandue, est que le mot serait d’origine wallonne, et viendrait de « Staminé », qui signifie une salle à piliers ou encore du jeu Wallon, le stamon appelé jeu du poteau. De là quand on voulait se réunir pour boire de la bière, pour traiter des affaires entre les pots de bière on disait : « Allons au sta, Menheer » et, peu après, par corruption : « allons à l’estaminet ». Une origine flamande lui est également attribuée, provenant du mot stam, qui veut dire souche, in stam « être en famille », l’estaminet serait donc une réunion de famille. Puis, ils admirent au milieu d’eux des amis, des personnes étrangères. Or, d’après les anciennes chroniques, il arriva souvent que les hommes ainsi rassemblés vidaient plus de pots de cervoise qu’il ne fallait, au point que leur raison en était altérée. De là, le mécontentement des ménagères ; les maris ne voulurent plus subir les observations et prirent la résolution de se réunir dans un endroit où ils pussent être à l’abri de la surveillance conjugale. Et, comme ceux qui les recevaient gagnèrent de l’argent, d’autres les imitèrent et fondèrent des établissements semblables, sous la même dénomination. Le patron flamand invitait d’ailleurs les clients à entrer en leur lançant un « Sta Menheer » malicieux (« faîtes une halte, monsieur »). Finalement cette phrase, réclame bon marché de la maison, passa de bouche en bouche, et fut adoptée comme enseigne, tant parce qu’elle était devenue sacramentelle que par son laconisme significatif.

Une autre explication commune, wallonne et flamande, proviendrait du mot « étable », staulle en wallon, stalle en flamand.

On lui donne aussi une origine espagnole (la Belgique fut, un temps, espagnole par mariage et héritage) provenant de « Esta un minuto », un lieu où on passe rapidement boire un verre. Cette explication est considérée farfelue par de nombreux espagnols. Le mot n’existant pas en Espagne et est plutôt de nature folklorique en Belgique.

Bien souvent l’estaminet se confondait aux humbles maisons d’habitation. Il fallait pousser la porte pour découvrir qu’une salle de café s’y cachait. Parfois il était signalé à la population par une enseigne au nom du propriétaire, du lieu où il se situait, de l’association dont le siège s’y trouvait.

Dans la pièce, souvent petite, se dressait le comptoir derrière lequel s’élevait le verrier. Quelques tables étaient placées dans la salle où dominait le poêle. Quelques tabourets se trouvaient au-devant du comptoir. Sur le sol, on voyait assez souvent de gros cendriers en fonte qui servaient également de crachoirs.

Dans certains estaminets on pouvait jouer aux jeux traditionnels de l’époque : grenouille, boule à pente, trou-madame, fléchettes, tir au berceau, Javelot, etc.. Certains organisaient des combats de coqs. D’autres possédaient des bourloires qu’elles soient extérieures, intérieures ou de salon.

L’estaminet était donc le lieu de sociabilité par excellence des ouvriers où ils se divertissaient le soir après le labeur ou lors de périodes de loisirs. Les hommes s’y sentaient bien. C’était le prolongement de l’espace familial.

Les tenanciers des estaminets exerçaient souvent un autre métier, une autre profession (marchand de charbon, maréchal-ferrant, bourrelier, forgeron, maçon….). Il était également fréquent que l’estaminet abritât un 2ème commerce, notamment une épicerie. On y trouvait aussi des coiffeurs ou des tailleurs qui travaillaient dans la salle de consommation. L’homme exerçait son métier et sa femme se trouvait derrière le comptoir. On y trouvait parfois, dans le même lieu, une épicerie ou un maréchal-ferrant, et il s’apparentait un peu à nos cafés multi-services d’aujourd’hui

Lieu de détente par excellence des ouvriers, l’estaminet était aussi souvent le point de rendez-vous des sociétés locales, depuis les sociétés colombophiles jusqu’aux bourleux.

Il arrivait que les sociétés chantantes incluent dans leur nom celui de l’estaminet où elles se réunissaient. Ainsi, on peut relever à Flers : Les Amis-Réunis de l’estaminet du Pont du Breucq, à Lambersart : la Société des Rigolos Réunie à l’Estaminet de la Carnoy à Lambersar, à Lille : Les Amis-Réunis à l’Estaminet du Grand Quinquin, Les Amis-Réunis à l’Estaminet du Réveil-Matin, Les Bons Buveurs de l’Estaminet de l’Alliance, à Roubaix : Les Amis-Réunis à l’Estaminet du Bas Rouge à Pile, Les Amis-Réunis Estaminet Bauwens, Les Amis Réunis à l’Estaminet du Poète de Roubaix, Les Amis-Réunis à l’Estaminet tenu par Augustin Roger, et à Tourcoing : la Société des Amis Réunis, Estaminet du Lion-Blanc, à Tourcoing.

A la fin du 19ème et au début du 20eme siècle, dans toutes les communes on comptait un nombre relativement important d’estaminets. Quel quartier, quel lieu-dit, quelle rue n’avaient pas son ou ses estaminets ? A cette époque, en Belgique, on estimait qu’il y avait un estaminet pour 36 habitants. Après la 2ème Guerre Mondiale beaucoup d’estaminets ont disparu .

Aujourd’hui, on donne le nom Estaminet à des tavernes ou auberges typiques qui reprennent en décoration des ustensiles anciens, et des décorations typiques et traditionnelles.

La guinguette

Une guinguette est, à l’origine, un cabaret populaire de banlieue parisienne officiant aussi comme restaurant et, souvent, comme lieu de bal. Ce type d’établissement se développa par la suite, un peu partout en France.

Une origine historique crédible nous est donnée par Charles Virmaître: « La chaussée de Mesnil-Montant était de temps immémorial fréquentée par une foule de Parisiens qui ne reculaient pas à gravir sa pente rapide pour se rendre aux guinguettes nombreuses sur sa hauteur. On y buvait un petit vin, produit des vignes dépendant du clos Guinguet ; c’est ce qui donna le nom de guinguettes aux endroits où on le débitait ».

L’origine la plus probable du terme est le mot guinguet, désignant un petit vin blanc aigre et bon marché produit en Île-de-France.

Une origine populaire moins crédible fait venir le nom de bal-guinguette de Pierre Guinguet, fondateur vers 1640 d’un cabaret à Ménilmontant.

L’origine du mot guinguette est controversée. Dans la littérature et dans les dictionnaires, on propose parfois le verbe guiguer, c’est-à-dire sauter qui renvoie à la gigue, donc à la danse. Le Petit Larousse donne guinguet, signifiant étroit et avance quelques exemples de l’emploi du terme dans le sens de petite maison. Littré cite cette étymologie mais associe guinguet à vin aigrelet. Cette étymologie, la plus couramment proposée, renvoie au vin aigrelet – donc peu cher – produit par le vigneron d’Ile-de-France et qui aurait donné naissance à des établissements où on le consommait. Les sources écrites n’apportent guère d’éclaircissements : les documents d’archives citent les marchands de vin, les restaurateurs. Quant aux établissements, ils n’utilisent pas le terme. Pour un patron, le terme désigne plutôt un établissement d’une moindre classe que le sien.

La définition de la guinguette même pose problème ; d’après les sources consultées, on s’aperçoit que deux types de définitions se concurrencent : une série renvoie au vin consommé, l’autre évoque plutôt la danse. La définition de Larousse accorde les deux approches : « Guinguette : établissement situé hors ou près des murs, où les gens du peuple vont boire, manger et danser les jours de fêtes ». Comme on l’a déjà signalé, les différents établissements n’utilisaient jamais le nom de guinguette, mais des appellations plus diverses : Maison Coulomb, Casino du Viaduc, Restaurant Jullien, Restaurant de l’Ile d’amour. Le nom du fondateur revient fréquemment : on garde une enseigne célèbre (Maison Convert, Chez Gégène). Dans cette grande variété des noms d’établissements, on distingue des appellations pittoresques : Le Moulin de Bonneuil, L’Arche de Noël, Le Chalet de ma tante, Le Cochon de lait, Au vrai pêcheur à la jambe de bois… Ailleurs, on découvre des noms qui appellent à un certain retour aux sources : L’Ermitage, Le Robinson, La Chaumière, ou plus simplement la nature : La Roseraie, Le Printania, La Source d’argent. Il s’agit de noms qui évoquent le loisir, de noms forgés pour s’évader. La référence à un univers champêtre est ici la règle. L’étude exhaustive de ces noms d’établissements apporterait un éclairage important sur l’imaginaire… On remarquera aussi que si le terme guinguette est connoté négativement pour les patrons, il est au contraire connoté positivement pour la clientèle, qui rassemble, sous le même vocable, des établissements très différents.

Les guinguettes des XVIIIe et XIXe siècles ont fait l’objet d’une étude de François Gasnault, dont on donnera ici un très rapide aperçu. On sait que les guinguettes connaissent au XVIIIe siècle un grand essor. Comme le signale Marcel Lachiver, dans son étude du vignoble d’Ile-de-France, Paris, au milieu du siècle connaît un accroissement démographique important. Le vignoble d’Ile-de-France va augmenter sa production pour alimenter les débits de boisson que sont alors les guinguettes. On n’en compte guère dans Paris intra-muros, mais les guinguettes fleurissent dans les villages proches de Paris, au-delà des barrières (grands boulevards aujourd’hui). Parallèlement, les bals publics apparaissent dans la capitale au XVIIIe siècle. Au début du XIXe siècle, on constate un glissement de sens du mot guinguette : plutôt qu’un débit de boissons, le terme renvoie maintenant à des lieux où l’on danse (cette remarque permet aussi d’accorder du crédit à l’étymologie guinguet pour vin aigrelet). Les guinguettes des environs de la capitale, notamment à Belleville, Montrouge et Bercy, vont bénéficier d’un large succès pendant le XIXe siècle. Cependant, à la veille de la guerre de 1870, ces établissements connaîtront le déclin. Gasnault (op.cit.) voit une sorte de réaction morale de la société face à la licence qui s’étalait dans ces établissements. On pourra méditer aussi l’idée que l’urbanisation des villages annexés par Paris en 1859 a renvoyé les guinguettes plus loin. L’idéal de la guinguette n’est-il pas champêtre ? On pourra aussi se demander dans quelle mesure le déplacement de l’octroi, conséquence de l’annexion, des barrières aux fortifications (aujourd’hui boulevard périphérique) n’a pas entraîné un exode économique des guinguettes, qui échappent ainsi à l’impôt qui frappait marchandises et denrées.

Dans le même temps, les bords de la Seine et de la Marne attirent, dans la première moitié du XIXe siècle, les canotiers. La mode du rowing est venue de Grande-Bretagne et se répand dans les alentours de la capitale. En 1846 paraît un Manuel universel et raisonné du canotier, dans lequel on cite les régates de Bercy et d’Asnières. L’industrialisation suscite un nouveau développement urbain et démographique de Paris. L’essor des moyens de transport, et notamment l’ouverture du chemin de fer de La Bastille, permet au Parisien de gagner les lieux de promenade : Bois de Boulogne et de Vincennes, les bords de Seine et de Marne, où l’on retrouve les guinguettes. Il semble que le restaurateur Jullien ait été l’un des premiers à comprendre l’intérêt croissant dont les bords de Marne feraient l’objet. Voici ce qu’en dit Emile de La Bédollière, dans son Tour de Marne, en 1865 :

« Cette île [l’île Fanac à Joinville] est devenue le rendez-vous des canotiers et canotières, depuis que le restaurateur Jullien, de Bercy, y a transféré son principal établissement. Il y a créé de magnifiques salons, des cabines confortables, et dressé une tente immense, sous laquelle ses innombrables habitués se livrent, chaque dimanche, aux plaisirs d’un bal nautico-champêtre. C’est là, après chaque régate organisée sur la Marne, soit par le Sport nautique, soit par la Société des régates, que se réunit la fine fleur des canotiers et des canotières. »

Dans cette description, nautisme et caractère champêtre sont associés. Voilà qui va faire la fortune des guinguettes des bords de rivière. En 1865, les établissements ne sont pas encore très nombreux. On sait donc par Le Tour de Marne (op. cit.), bien que les descriptions qu’en donne La Bédollière ne soient peut-être pas exhaustives, quels sont les établissements des bords de Marne : Lefèvre, à l’ancien moulin de Bry, Jullien sur l’île Fanac à Joinville, Hédeline sur l’île des vignerons, à Champigny… Il s’agit-là des fondateurs dont l’étude devra être entreprise. Les cartes postales du début du XXe siècle témoignent de la multiplication des guinguettes ainsi que de la variété des établissements. Des dizaines de guinguettes fleurissent alors, de part et d’autre de la rivière, sur les berges, reliées entre elles par de nombreux passeurs. Bien qu’il soit vraisemblable qu’une large partie de la population en jouissait déjà, les lois sur le repos dominical, en 1906, permettent à une population plus importante d’employés et d’ouvriers d’accéder aux loisirs. Pendant l’entre-deux-guerres, alors que les guinguettes de l’ouest parisien sont éliminées par l’industrialisation de la banlieue, les guinguettes des bords de Marne attirent une foule considérable, comme on peut le voir dans le court métrage de Marcel Carné, Nogent Eldorado du dimanche (1929). Au lendemain de la seconde guerre mondiale, les établissements des bords de Marne connaissent un nouveau succès, comme en témoignent les photographies de Robert Doisneau et de Willy Ronis. Cependant, un peu plus tard, les guinguettes vont progressivement connaître le déclin. Certaines se transforment en dancings, d’autres sont remplacées par des restaurants. L’un des plus célèbres établissements, Convert, ferme en 1969. Les bâtiments sont détruits peu après. Les guinguettes ferment leurs volets… Sans doute l’évolution des modes de vie explique-t-elle le recul des guinguettes : l’automobile permet au Parisien d’aller plus loin, à la recherche de la campagne. Sans doute aussi la formule ne répond-elle plus au goût de l’époque ?

Avant l’agrandissement de Paris en 1860 qui engloutit un certain nombre de petites localités voisines, un grand nombre de guinguettes se trouvent juste au delà des barrières, pour échapper à l’octroi sur les vins. Les plus fameuses sont les guinguettes de la Courtille lieu qui se trouvait près de la barrière de Belleville. On trouve des guinguettes sur les bords de la Seine et de la Marne, et certaines jusqu’à l’entrée de Rouen. Cette situation était initialement due à la taxe qui frappait les marchandises entrant dans la ville de Paris. En s’établissant en dehors des murs de la ville, ces établissements n’y étaient pas soumis. Certaines guinguettes ne se trouvaient pas éloignées de fleuves où se pratiquait le canotage. Ce n’est que vers la fin du XVIIIe siècle que les guinguettes commencèrent à vraiment se distinguer des simples débits de boisson, en proposant leur activité de petits bals relativement bon marché. Elles étaient à cette époque surtout fréquentées l’été, le dimanche par un public familial, le lundi par les ouvriers et le jeudi par les étudiants5.

Le développement du chemin de fer et la création de la gare de la Bastille avec de nombreux trains vers la banlieue Est de Paris est pour beaucoup dans le succès des guinguettes éloignées de la capitale.

Il y avait des guinguettes par centaines jusqu’à Nogent-sur-Seine, lieu où les bords de Seine ont le plus changé et également à Robinson dans le Sud de Paris et desservi par la ligne de Sceaux.

Le canal de l’Ourcq et la guinguette de la rue Hippolyte Boyer au lieu dit « le Petit-Pantin » en 1920

Les guinguettes furent un éminent sujet de peinture, fin XIXe siècle et première moitié du XXe. Le cinéma français de l’entre-deux guerres a également mis en scène les guinguettes (voir plus loin « Films mettant en scène des guinguettes »).

L’interdiction de la baignade dans les rivières a provoqué le déclin des guinguettes. Cette interdiction était motivée par des motifs d’hygiène (qualité de l’eau dégradée dans les années 1960-70) et de sécurité (risques dus au trafic des péniches et noyade). Dans les années 1960, elles passent dans le domaine de la nostalgie.

Depuis les années 1980, on assiste à un certain renouveau, en particulier dans les boucles de la Marne : Créteil, Champigny-sur-Marne, Joinville-le-Pont, Nogent-sur-Marne, Le Perreux mais aussi en Basse-Normandie a Pont-d’Ouilly. Les guinguettes constituent une des attractions de la manifestation annuelle organisée par le département du Val-de-Marne, le Festival de l’Oh. Une guinguette est également organisée, chaque année à la mi-juin, au Parc Henry Sellier par l’association arts et loisirs du Plessis-Robinson. À noter également qu’une association, Culture guinguettes, se consacre à la conservation du patrimoine et de la tradition des guinguettes. Chaque été, une guinguette installée au Jardin des Deux Rives à Strasbourg en bordure du Rhin, proposait bals et cours de danses du monde jusqu’en été 2016. On retrouve également une guinguette organisée chaque année à Nogent le Bas (Haute-Marne) par l’association des Balibeux, et qui rassemble des amoureux de variété française dansant sur le parquet une bonne partie de la soirée.

Les guinguettes des provinces françaises.

Si la région parisienne fut l’épicentre du phénomène « guinguettes », c’est à la suite de considérations historiques, sociales, géographiques et industrielles. Mais l’on pouvait trouver également dans nos régions de France plusieurs établissements, parfois très anciens, qui, s’ils ne portaient pas toujours le nom de « guinguette », en avaient toutefois l’aspect et la fonction.

Les guinguettes dispersées sur tout l’hexagone, même en Martinique, se trouvent en général près d’un cours d’eau ou d’un lac, ou bien en lisière de forêt. On connaît peu leur histoire, car peu d’écrits ou d’ouvrages en font mention. La renommée des guinguettes s’est donc étendue bien au-delà des frontières du Bassin Parisien, et le mot « guinguette » a vraiment été décliné sous toutes ses formes, parfois fort éloignées de l’authentique guinguette.

Sources :

- http://www.persogeneal.fr

- http://www.elisabeth-saunier.fr

- https://fr.wikipedia.org