Sommaire

ToggleLes cheminées d’usines

Le paysage industriel a pour figure principale la cheminée industrielle qui est très haute et domine les sites. Les cheminées ont fait partie de la révolution industrielle, signe de puissance et organe publicitaire (le nom de l’entreprise était parfois écrit dans le corps de cheminée avec des briques de couleur, la cheminée a aussi servi de signal – sorte de clocher – des premières cités ouvrières humanistes où la cheminée d’usine ainsi que le portail se trouvaient dans l’arrangement dans leur urbanisation), avec le développement de la mécanisation dans la fabrication nécessitant de l’énergie qui ne pouvait plus provenir des moulins à eau ou à vent par la localisation des usines. Lorsque le coke a remplacé le charbon de bois, la capacité en production du fer par la sidérurgie a été multipliée.

Présente sur tous les papiers à en-têtes des entreprises la cheminée fumante symbolise parfaitement l’image de la banlieue industrielle. De fait, la grande majorité des cheminées érigées au XIXe siècle le furent pour les chaudières de machines à vapeur. Il ne reste aujourd’hui que très peu de ces cheminées de briques des usines qui crachaient une fumée noire et polluaient nos villes. Dernier vestige de l’activité d’un site, elle est souvent la première démolie si elle occasionne un danger. Certaines cheminées d’usine peuvent acquérir, après abandon, une dimension patrimoniale et sont considérées comme des Monuments historiques.

Devant leur nombre grandissant, pour des questions de sécurité et de salubrité publique, la législation, et en particulier l’ordonnance royale du 29 octobre 1823, imposait certaines contraintes avec entre autres une autorisation préalable, un contrôle périodique et la construction en maçonnerie d’une cheminée d’une hauteur de 20 à 30 mètres selon la puissance de la machine à vapeur.

Au départ, la forme simple avait une base carrée puis, pour des raisons techniques, on passa à la forme ronde. Cette forme offrait moins de résistance au vent et moins d’oscillations dangereuses pour ces grandes hauteurs qui ne faisaient qu’augmenter. Certaines sont parfois de forme rectangulaire ou polygonale.

Sa fonction était double

Elle doit évacuer journellement, outre les produits de la combustion d’un grand nombre de tonnes de houille, les vapeurs et les gaz s’échappant d’appareils divers, et c’est ainsi que, par des dispositions toutes particulières, cette cheminée sert à la fois de cheminée ordinaire pour la fumée des foyers des générateurs de l’usine et de gaine d’extraction pour les fluides qui se développent dans les ateliers ; c’est même cette dernière donnée qui a nécessité sa grande hauteur afin de porter au-dessus des premières couches de l’atmosphère les gaz plus ou moins délétères dont elle actionne l’évacuation et d’empêcher ainsi les localités voisines d’en être incommodées.

La fumée : La fumée provient de la combustion du charbon. Etant plus chaude donc plus légères que l’air ambiant (+ de 100° C), la fumée s’élève d’office.

La cheminée : Son diamètre influence le débit de la fumée. Plus la machine à vapeur est puissante, plus il faut de charbon, plus la section doit être importante (1 m² de section correspond à 400/500 kg de charbon par heure).

La hauteur : La hauteur de la cheminée influence sur le tirage (chiffré par la dépression à la base de la cheminée : 20 à 100 mm d’eau). Mais le tirage et le débit ne sont pas indépendants et le tirage augmente avec le débit.

La chaudière : C’est elle qui produit la chaleur qui vaporise l’eau. La vapeur d’eau produite fait marcher la machine à vapeur qui actionne les machines de l’usine.

Le carneau : C’est le conduit qui relie la chaudière à la cheminée et qui peut parfois atteindre une dizaine de mètres.

La brique : Elle résiste mieux à la chaleur que la pierre et constitue un bon isolant contre un refroidissement trop rapide de l’air sortant (ce qui ferait chuter le tirage).

Le vent : Sous l’effet du vent, une cheminée est animée de vibrations de 15 à 20 cm d’amplitude au sommet. C’est pourquoi, elle doit être désolidarisée des autres bâtiments de l’usine, avoir ses propres fondations, avoir un solide socle maçonné.

Une cheminée d’usine est composée de :

Les fondations : Celles-ci sont parfois sur pilotis lorsque le terrain est trop mou. Au 19ème siècle, elles sont en pierres puis en béton.

Le socle : Il conditionne la bonne stabilité de l’édifice et doit faire 1/5e à 1/6e de la hauteur totale de la cheminée.

L’épaisseur : Elle est importante à la base pour résister aux gaz les plus chauds et augmenter la stabilité de la construction. Elle diminue par palier, soit une brique en moins tous les cinq ou six mètres. Le décrochement est ainsi utilisé pour faciliter la construction et l’entretien par la pose d’échafaudages.

Les cerclages métalliques : Ils sont placés tous les 3 à 4 mètres et servent à compenser les effets de la dilatation.

Le diamètre : Il diminue de bas en haut pour maintenir le tirage car en montant la température des gaz diminue ce qui entraîne une réduction de leur volume.

Le paratonnerre : Il est utile pour éviter la foudre lors des orages.

Les plus hautes cheminées de France :

- Cheminée de la centrale thermique de Provence : 297 m à Gardanne (13) construite en 1984

- Cheminée de la centrale thermique d’Aramon (30) : 252 m construite en 1977, centrale arrêtée

- 2 cheminées de la centrale thermique du Havre (76): 240 m construites en 1969 et 1984

- 2 cheminées de la centrale thermique de Cordemais (44) : 220 m construites en 1970

- 2 cheminées de la centrale thermique de Porcheville (78) : 220 m construites en 1965, centrale arrêtée depuis 1er mai 2017

Le record de la cheminée la plus haute de France était celle de chez Holden à Croix construite par l’architecte Carlos BATTEUR vers 1890. Elle s’élançait à 105 mètres au-dessus du sol, hauteur dans laquelle n’est pas compris le paratonnerre qui y ajoutait encore quelques mètres. Il faut savoir que cette cheminée avait deux mètres de diamètre intérieur à son sommet et 4 m 60 de diamètre extérieur à la partie basse la plus saillante. Elle était assise sur un plateau de béton de 14 m de côté et de 1 m 50 de hauteur.

Une cheminée insolite

A Marseille, à la Madrague de Montredon, vestiges d’une cheminée rampante, la seule de ce type en Europe. Elle était à l’époque une solution pour amener les émanations toxiques d’une usine (plomb, arsenic) au sommet du massif.

Quelques cheminées drômoises …

A Mirmande, en 1938, démolition de la cheminée de la première filature à vapeur construite en France

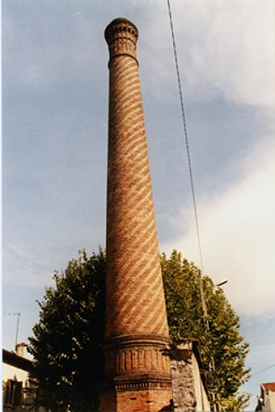

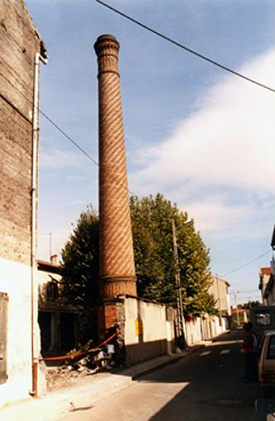

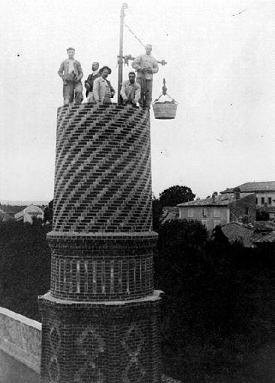

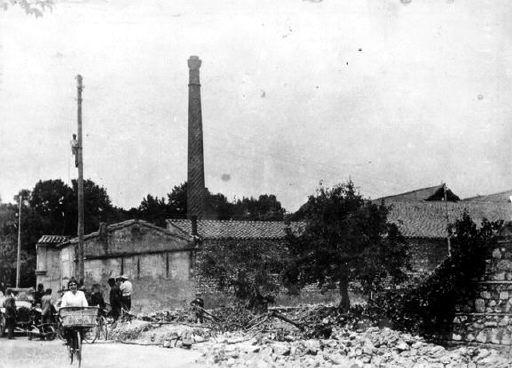

A Bourg les Valence, entre 1985-1995, la cheminée d’une

tuilerie, rue Deriard, vers 1990, avant sa démolition.

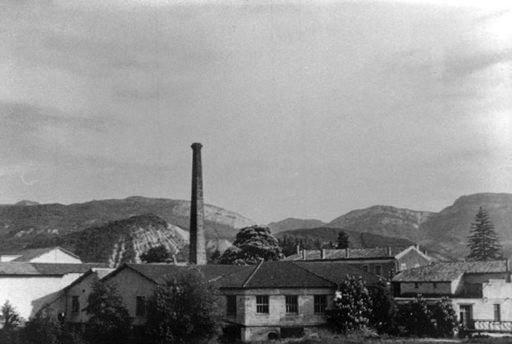

La cheminée d’une ancienne briqueterie (19e siècle) située au sud de Châteauneuf du Rhône en 1980

En 1903, construction de la cheminée de la fabrique de draperies Chalamel, Fayolle et Armorin sur l’emplacement de l’ancienne filature de soie Bouvet, route d’Aouste.

La papeterie Filliat d’Aouste en 1910

En 1960

Démolition de la papeterie en 1971: effondrement de la cheminée.

« La royale », la manufacture d’ornements en bois E. Lambert à Crest en 1900

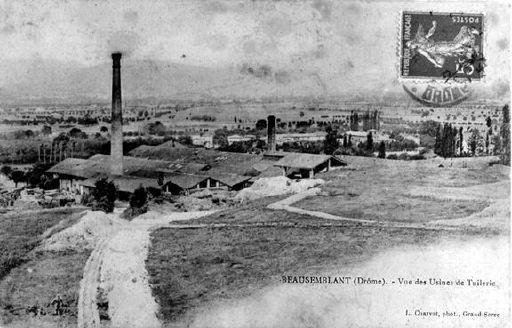

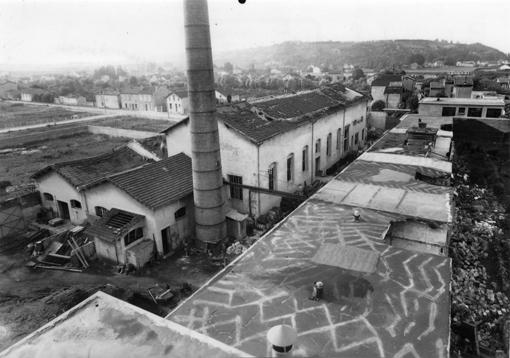

Vue générale des bâtiments de la tuilerie de Beaussemblant en 1910

La cheminée de la chaudière alimentant l’usine Cara de Romans en 1963

Extérieur des usines de soieries de Clérieux en 1900. A Clérieux, vue générale de l’usine Vigne en 1920 (devenue en 1932 entreprise Vigne et Duclos, puis la société Pratic en 1940)

Laveyron / Tuilerie Gaillard en 1946, la façade Ouest de la tuilerie et sa grande cheminée.

L’entreprise de meubles Audra à Die en 1909

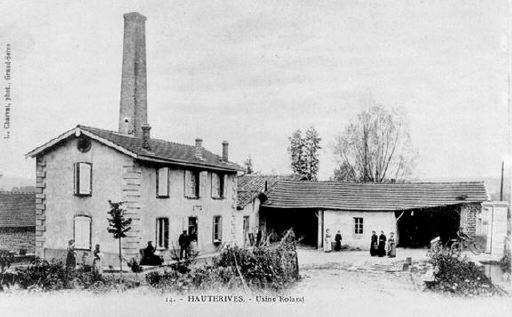

Extérieur de l’usine Rolland. Hauterives 1910

En 1955, à Crest, cheminée et château d’eau à l’angle du boulevard du 6 juin 45

1905 – Crest – La rue de Joubernon avant la démolition de l’usine et la maison Garnier.

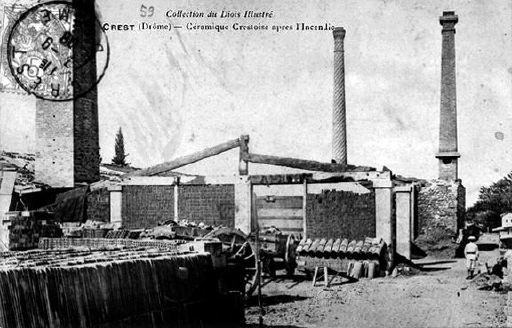

Crest – 1908 Vue générale de l’usine de céramique crestoise après l’incendie.

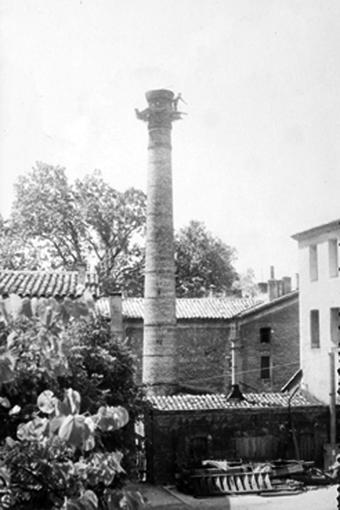

Crest – La cheminée de l’usine Samson : au sommet, un homme le vendredi 27 décembre 1957

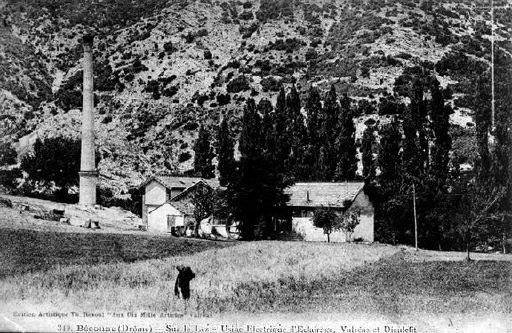

1900 ~ 1920 : Roche Saint Secret-Béconne. L’Usine Électrique d’Éclairage de Valréas et Dieulefit avec sa cheminée.

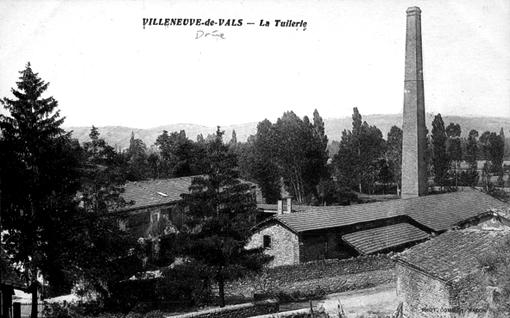

Saint Barthélémy de Vals : 1920 ~ 1930. Une tuilerie au hameau de Villeneuve de Vals.

Usine Tavan (usine de soierie) à Aouste en 1900

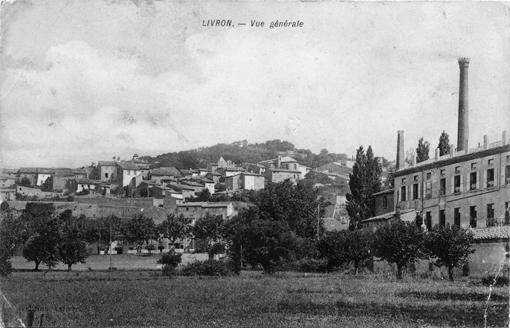

A Livron, en 1910/1912, la filature Chabert (Grande Maison), future mairie.

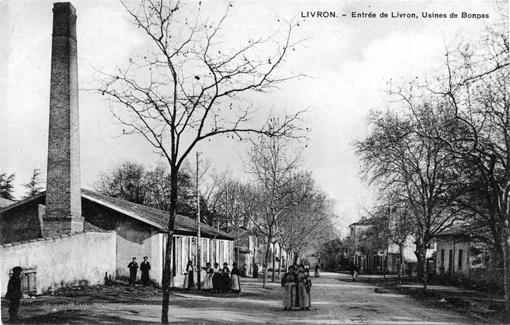

L’usine de Bonpas à l’entrée de Livron en 1914

Mirabel et Blacons : chantier de réparation de la cheminée de la papeterie Latune après l’incendie du 14 septembre 1949

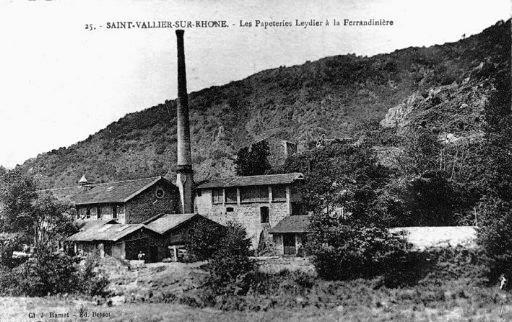

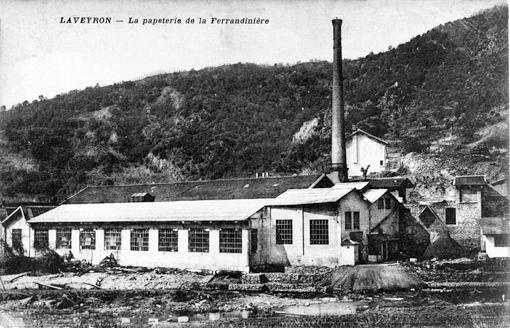

1910 Laveyron : Papeterie « Leydier » à la « Ferrandinière ».

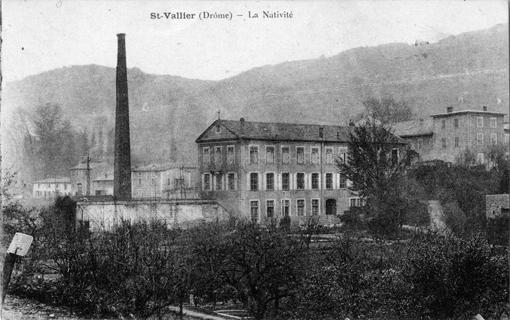

1920 Saint Vallier -Le couvent de la Nativité (ancienne manufacture Chartron), au sud-est de Saint Vallier. 1910 ~ 1920

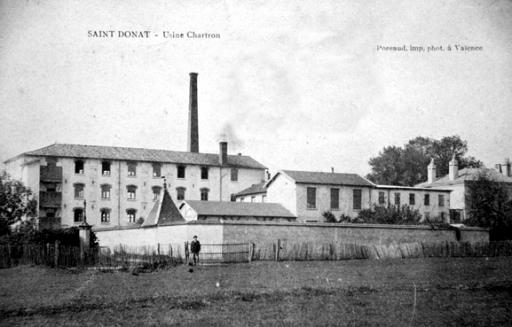

St Donat – 1905 Les divers bâtiments et la cheminée des moulinages Chartron

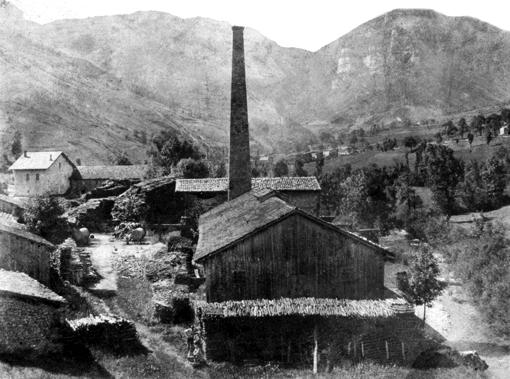

Grâne – février 1986 – Ancienne filature moulinage de Bruffière – Première usine filature moulinage de soie construite en 1826 par Pierre Mazade, protestant : le canal d’alimentation en eau venait depuis le ruisseau de Beaumette.

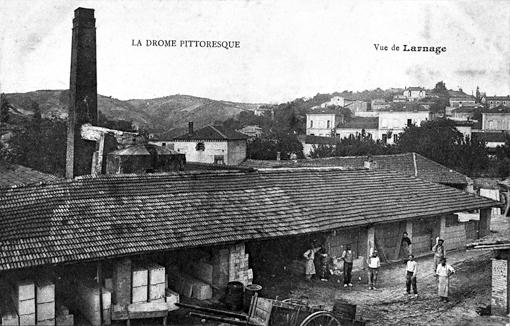

Larnage -1900/1910 – Cheminée d’une usine à bois

Portes les Valence 1999 – Quartier Chaffit, une cheminée de briques rouges, vestige de la fabrique de tuiles et briques des frères Dupret (famille maternelle de Pierre Bouveron).

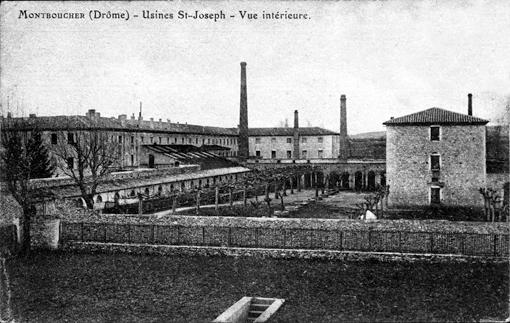

Montboucher sur Jabron – Extérieur des bâtiments des usines Saint-Joseph. 1910 ~ 1920

Le Poët Laval, en 2005, le bâtiment abritant le four à charbon de la poterie Robin, située quartier de la Rivière à l’Est du Poët Laval.

La chapellerie Montilienne, au nord-est de la ville de Montélimar en 1910

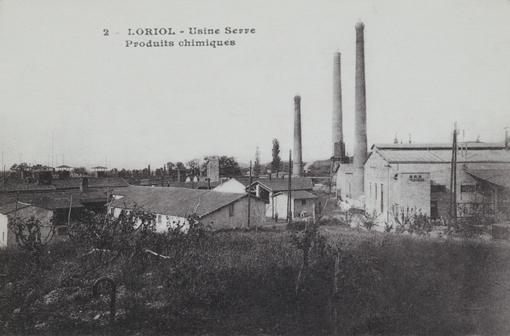

1930 – L’usine de la société Poulenc Frères (future société Rhône Poulenc), ancienne usine Serre.

1916

Grâne – mars 1986. Filature moulinage édifiée en 1832 par Jean Baptiste Aribat : la force motrice tirée du canal de la Grenette est abandonnée au profit de la machine à vapeur en 1843; au 20ème siècle, tour à tour fabrique de cordes pour guitare, champignonnière ; elle abrite des logements.

Valence le mardi 29 août 1944 – Les dégâts causés à l’usine Barnier, fabricant de rubans adhésifs, quartier Châteauvert suite à l’explosion d’un wagon de nitroglycérine à la Palla.

1900 Bouvante le haut – L’usine de charbon et d’alcool méthylique qui se trouvait à l’entrée du village de Bouvante le Haut à l’emplacement du futur lac.