Droguerie

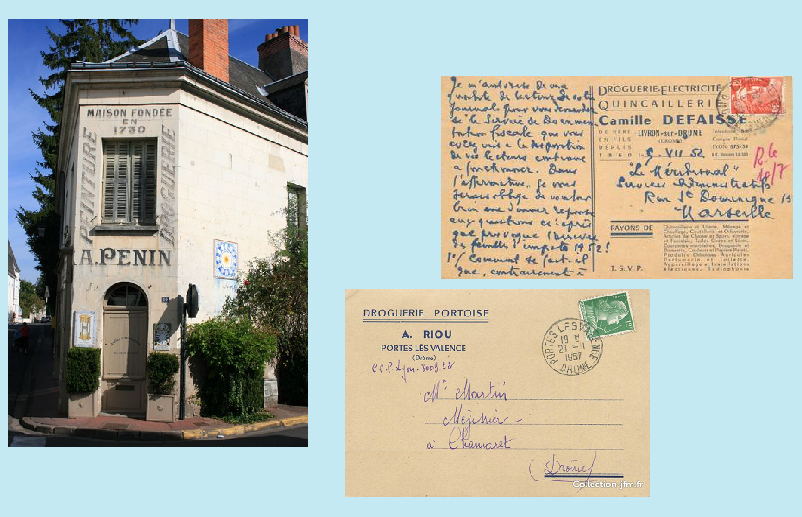

Une droguerie est un petit magasin spécialisé dans les produits et accessoires d’entretien et de ménage, souvent inspirés des habitudes d’antan. Les drogueries vendent aussi des articles de cadeaux, de la quincaillerie, de l’outillage, du matériel de bricolage ou certains produits alimentaires (sucreries, thés et infusions). Certaines drogueries peuvent enfin vendre des produits animaliers, faire de la découpe de verre, découpe de bois et des petits travaux d’électricité, de plomberie, de pose de vitres, etc. Se trouvant souvent en centre ville, ils sont le parfait exemple de magasin de proximité

Les drogueries nous proposent aussi des alternatives à beaucoup de produits en plastique mais aussi le système de vente à l’unité ou au mètre est parfait pour acheter seulement ce dont on a besoin (et ainsi payer moins et ne pas avoir de surplus inutile) et parfois vendent en vrac . Les drogueries, c’est aussi une mine d’or pour faire ses produits ménagers ou cosmétiques soi-même .

Un auteur le décrit ainsi :

« S’il est un commerce d’autrefois dont le souvenir m’a frappé, c’est bien la droguerie. Ma mère s’y rendait régulièrement car on y trouvait tout. J’aimais l’accompagner. Nous rentrions en poussant une porte vitrée couverte de plaques publicitaires en alu et aussitôt une clochette annonçait notre venue. Le propriétaire des lieux avait un air de déjà vu, tant il ressemblait aux instits de mon école, lunettes sur le bout du nez, blouse grise et crayon sur l’oreille. A peine pénétrions-nous dans cet espace que nous étions pris d’assaut par des milliers de senteurs différentes provenant d’un véritable bric-à-brac de produits miracle allant de la lessive au savon, en passant par la mort-aux-rats, le détachant super-puissant ou le cirage à chaussures.

Ce que j’appréciais par-dessus tout, c’est que le gars connaissait ses rayonnages sur le bout du doigt et se dirigeait sans l’ombre d’une hésitation vers la bonne étagère, faisant coulisser l’échelle en bois accrochée à un rail et qui lui permettait d’atteindre les plus hauts rayons, à trois ou quatre mètres du sol. Trois pans de mur sur quatre étaient tapissés de produits divers et variés. Du point de vue d’un gamin de mon âge, la sensation d’infini était encore plus intense.

Maman ne ressortait jamais avec un paquet complet d’un produit. Tout était en vrac, pesé dans de petits sachets en papier. L’homme jouait avec dextérité de la pelle-doseuse et sa grande balance affichait le poids devant mes yeux stupéfaits. Avant de partir, il ne manquait pas d’ouvrir un des immenses bocaux qui trônaient sur sa caisse pour en sortir un bâton-réglisse ou une délicieuse guimauve qu’il m’offrait avec un petit clin d’œil complice, sous le regard amusé de maman.

Que ce soit la droguerie ou le quincaillier, c’étaient des commerces de détail qui permettaient d’acheter la quantité désirée, au poids ou à l’unité. A cette époque-là, les géants de la distribution n’étaient pas nés et les commerçants ne faisaient pas de bénéfices colossaux. Par contre, on se parlait, ils nous conseillaient, on se souriait… et tout le monde y trouvait chaussure à son pied. »

Depuis quelques dizaines d’années, ce genre de magasins se fait de plus en plus rare.

Origines

Le mot droguerie, dans le sens où nous le comprenons aujourd’hui, — c’est-à-dire commerce en gros des produits minéraux, végétaux ou organiques pouvant servir, notamment, aux pharmaciens, — est d’origine relativement récente.

L’origine du mot drogue proviendrait d’un mot persan dron, signifiant « odeur ». Les racines celtiques drug, dronk, drong dont il semble dériver ont toutes le sens de « mauvais, amer ».

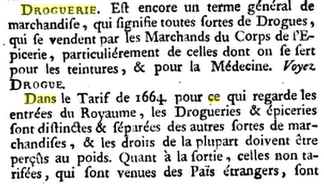

Dans le mot droguerie il y a « drogue ». Selon le Dictionnaire universel du commerce de Jacques Savary (1740, t.II, p. 173), « droguerie » est un « terme général qui signifie toutes sortes de drogues qui se vendent chez les marchands du corps de l’épicerie, particulièrement de celles dont on se sert pour les teintures et pour la médecine ». Au XVIIIe siècle, on appelait aussi « drogues » « les choses de peu de valeur que l’on veut mettre dans le commerce », « les compositions dont les artistes ont le secret », ou « un sel ou cendre de verre dont on se sert dans quelques blanchisseries pour le blanchissage des toiles ».

droguerie signifiait donc l’ensemble des drogues, la marchandise, et non le commerce lui-même : on connaissait les drogueries et non la droguerie, de même que sous le nom d’épiceries on désignait les marchandises trafiquées par les épiciers.

Par contre, les mots drogue et droguiste sont employés depuis beaucoup plus longtemps dans leur acception actuelle. Dès le XVIIe siècle, Pomet et Lémery publient, le premier, l’Histoire générale des drogues; le second, le Traité universel des drogues par ordre alphabétique, qui sont bien de véritables dictionnaires de matière médicale, « dont la lecture ne doit pas être négligée des marchands qui se mêlent d’en faire le commerce » .

Au XVIIIe siècle, on appelait aussi drogues « les choses de peu de valeur que l’on veut mettre dans le commerce », « les compositions dont les artistes ont le secret », enfin « un sel ou cendre de verre dont on se sert dans quelques blanchisseries pour le blanchissage des toiles » .

Le mot droguiste, désignait le marchand de drogues et était associé jusqu’au XIXe siècle à celui de l’épicier : « Droguiste, nom que l’on donne à ceux d’entre les épiciers qui vendent des drogues pour la pharmarcie, la teinturerie, les arts » – Encyclopédie du XVIIIe et Dictionnaire du commerce de Savary.

Les droguistes sont les ancêtres des fournisseurs actuels du pharmacien.

En 1777, une déclaration du roi ordonne la séparation des professions d’apothicaire et d’épicier-droguiste. Plus tard, la loi de Germinal interdira aux épiciers droguistes de vendre des préparation pharmaceutique sous peine d’amende. Ils pouvaient cependant continuer à vendre des drogues simples en gros.

Enfin, la Loi du 21 mars 1884 sur les syndicats professionnels et des difficultés liées à l’exercice de la profession ont conduit les professionnels exerçant le commerce de la droguerie à se constituer syndicalement sur le plan local et national.

Un rapide historique est nécessaire pour comprendre l’évolution du secteur de la droguerie.

La droguerie ainsi constituée syndicalement sur le plan national depuis le XXème siècle, fut longtemps un métier qui se perpétuait de père en fils. Le droguiste formait ses enfants ou ses employés à l’intérieur de son établissement, il leur inculquait les connaissances indispensables à ce métier et veillait lui-même à leur formation.

La profession a subi de profondes transformations depuis son origine. D’abord commerçant vendant des « drogues » pour la pharmacie, la teinturerie et les arts, le droguiste tenait à la fois de l’apothicaire et de l’herboriste. On peut signaler sur ce point que certains droguistes étaient d’anciens préparateurs en pharmacie qui apportaient à cette profession les qualités d’ordre et de méthode acquise dans leur formation première.

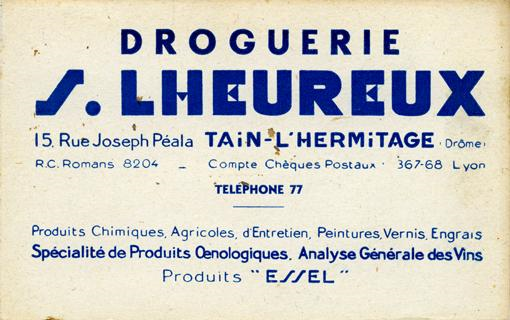

Puis le droguiste devient en même temps « marchand de couleurs » (peintures, vernis) et vendeur de produits chimiques.

Jusqu’en 1940 le droguiste était un artisan qui fabriquait lui-même encaustiques, détachants ou cirages. Il était un technicien en blouse grise qui faisait dans son arrière- boutique des mélanges et des préparations diverses.

Aujourd’hui cet artisanat a presque totalement disparu, seuls perdurent quelques droguistes traditionalistes. Le droguiste détient de moins en moins de produits chimiques en vrac qui sont désormais conditionnés par des fabricants spécialisés. Le droguiste est devenu un technicien en blouse blanche.

Un grand nombre de rayons sont venus s’ajouter à l’assortiment traditionnel du droguiste.

Outre les produits d’entretien, rayon n° 1 du métier, qu’il s’agisse de produits d’hygiène, articles de ménage, parfumerie, petite quincaillerie, électricité, électroménager, etc… tous ces rayons se rapportent soit à l’hygiène, soit au confort du foyer. Il s’agit d’articles courants pour l’entretien de la maison.

Parallèlement à cette extension de l’assortiment du droguiste et le développement de la grande distribution, les consommateurs ont trouvé

les produits de droguerie sur les rayons de la concurrence. (magasins d’alimentation générale, magasins populaires, grandes surfaces…).

Il existe toujours dans la profession deux tendances :

- La spécialisation ses partisans veulent conserver à la profession son caractère technique et garder au droguiste son rôle de conseiller. L’assortiment reste du domaine de la droguerie traditionnelle.

- La « despécialisation » par un élargissement des rayons et une sélection d’articles à rotation rapide.

C’est ici que la droguerie rejoint le secteur de « l’Equipement du Foyer, Bazar ».

Une position médiane intègre les deux notions : le droguiste tient plusieurs rayons mais reste cependant un spécialiste à l’intérieur de ces rayons tout en proposant un choix suffisant qui le distingue des commerces non spécialisés ou du grand commerce

Après la guerre de 1945, le commerce de proximité est très important et le commerce de droguerie est florissant. Les premières coopératives voient le jour et de nombreux salons sont le lieu de rencontre des professionnels.

Dans les années 1960, les groupements de détaillants – coopératives ou groupements régionaux – sont à leur apogée. Ils sont principalement regroupés en « UNION » .

En 1984, l’INSEE répertorie : 12 317 drogueries employant 9 683 salariés et 1 367 établissements faisant du commerce de gros de droguerie.

Voici les chiffres qui ont suivi (source INSEE-EAE) jusqu’en année 2000 :

| SECTEUR | 1972 | 1980 | 1990 | 1993* Code 524 N |

2000 Code 524 N |

| Droguerie 64-23 | 9765 entreprises 21707 salariés | 8997 entreprises 13579 salariés | 4589 entreprises 16713 salariés | 8 347 entreprises 18 051 salariés | 5 818 entreprises 16 583 salariés |

| Quincaillerie 64-22 | 7577 entreprises 13663 salariés | 9796 entreprises 39359 salariés | 7921 entreprises 56 777 salariés | ||

| TOTAL | 17 432 entreprises 35 370 salariés | 18 793 entreprises 52 938 salariés | 12 510 entreprises 73 490 salariés | ||

| Autres Equipement du Foyer 64-25 | 9340 entreprises 18495 salariés | 18630 entreprises 20260 salariés | 20 000 entreprises 23588 salariés | Code 524 J 6 237 entreprises 12 731 salariés | 524 J 5 599 entreprises 15 053 salariés |

(*) En 1993 au moment du changement de nomenclature, les codes ont été éclatés sous différents nouveaux codes : le commerce de détail droguerie se retrouve sous le code NAF 524 N qui comprend également la quincaillerie. Selon l’INSEE (EAE 2000) les entreprises de ces deux secteurs effectuent leurs achats auprès des fabricants et grossistes/centrales d’achat français à raison de : 70 % pour la quincaillerie/droguerie et 74 % pour l’équipement du foyer

Récipients à becs verseur utilisés jusqu’en 1956 pour doser l’essence de térébenthine et l’huile de lin dans le blanc de zinc pour faire la peinture à l’huile.

Aujourd’hui, le mouvement coopératif a complètement disparu, les dernières coopératives ont fermé leurs portes il y a une quinzaine d’années notamment :

La naissance des grandes surfaces notamment dans le bricolage avec leur politique de discount et disposant de moyens énormes tant humains qu’économiques : conditions de prix avantageux auprès des fournisseurs, vente soutenue par une publicité importante, nombres d’employés, amplitude d’horaires, ouverture le dimanche, etc … a conduit à la disparition progressive d’une partie très importante de la profession. Cette concurrence oblige par ailleurs les commerçants du secteur – droguistes ou bazars – à travailler avec les fournisseurs à des conditions beaucoup plus difficiles.

Du fait de la taille des magasins, on sait quel rôle essentiel joue le commerce de proximité dans la vie sociale.

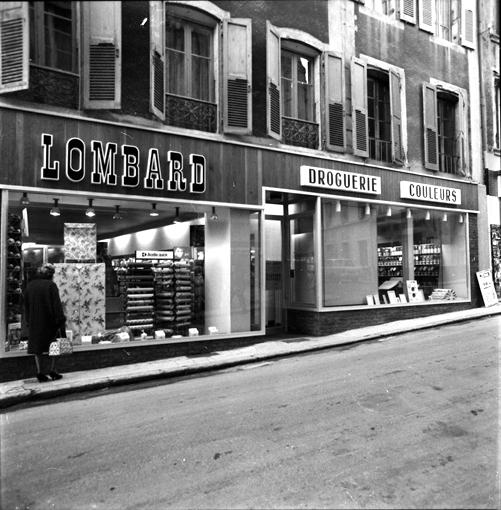

Droguerie Lombard à Crest (26)

Buvard publicitaire 1930-1950

Dictionnaire universel du commerce de Jacques Savary (1740) (extraits)

Sources

- http://www.2fef.org/la-profession/historique.html

- http://www.persee.fr/doc/pharm_0995-838x_1921_num_9_31_1407

- https://consommonssainement.com/author/consommonssainement/